イントロダクション トゥ 『スクラッチ・マイ・バック』

ピーター・ガブリエル曰く、これはただのカヴァー・アルバムではないのだという。本作は、彼と、彼がここで取り上げている各アーティストとが、互いの楽曲をカヴァーし合うというプロジェクトの第1弾であって、まだ最初の一歩に過ぎないというのだ(ちなみに、各アーティストがピーターの楽曲をカヴァーしたアルバムは、『I'll Scratch Yours』のタイトルでリリース予定だとか)。企画に賛同したアーティストのメンツを考えると、早くも次の展開も気になってくるが、まずは本作のお話を。

「非常に私的な作品」と自身が語る本作の一端が姿を現したのは、2009年の夏に開催されたウォーマッド・フェスティヴァルでのこと。ピーターがステージに現れるや、おもむろにポール・サイモンの「ザ・ボーイ・イン・ザ・バブル」をプレイした時だった。その後、

ジョージ・マーティン所有の“エアー・リンドハースト・スタジオ”と“リアル・ワールド・テンプル”にてレコーディングがスタート。その際、ピーターはなんとギターやドラムを持ち込まなかったのだ。代わりにあるのは、空をいっぱいに覆い尽くした分厚い雲を思わせる、壮大で重厚なオーケストラ・サウンド。緻密に築かれたその音色は、すぐに聴き手の心に進入し、やがては感動で覆い尽くしてしまうことだろう。そのくらい、馴染みやすく、ドラマティックなサウンドに仕上がっている。

プロデューサーには、

ピンク・フロイド『ザ・ウォール』や

ルー・リード『ベルリン』などでその手腕を発揮した、作・編曲家でもあるボブ・エズリンが担当。そしてミキシングに、生々しい音作りを得意とするチャド・ブレイクが起用されているというのだから、サウンドの完成度の高さも納得だ。そんな中、神々しいとさえ思えてしまうピーターの、あくまで優しく穏やかな歌声は、聴く人のすべてに感動を与えると言い切っても大丈夫だろう。そして、冒頭曲「ヒーローズ」で、少しずつ声に感情が篭もっていき、表現の頂点にまで達するその過程に触れた時、本作を聴いたこと、そして手にしていることに、満足と喜びを感じることもここに約束したいと思う。さあ、還暦を迎えたピーター・ガブリエルの新章に飛び込んでみよう。

文/房賀辰男

ピーター・ガブリエル インタビュー

取り上げた各アーティストとその楽曲、制作秘話を語る

01.「ヒーローズ」

前作『ロウ』からさらにヨーロッパを

意識した、デヴィッド・ボウイの名盤

。「ヒーローズ」は決めゼリフのカッ

コよさはもちろん、バック・サウンド

の意外な温かさも見逃せない。イーノ

、ロバート・フリップも参加。

ピーター 「これは、憂鬱や絶望感をものともせずに、立ち向かおうとするヒロイズムなんだよ。つまり、絶望的な状況に置かれているにもかかわらず、意気揚々と勝ち誇っている様を表わしているんだ。僕らはまずこの曲に対して、2、3の方法を試してみたんだが、あまり満足がいかなくてね。それで面白くなってくるまで、アコースティック・ギターのサンプリングを操作してみたんだ。そこから、僕の目指したいのはこういう方向なんだと指示できる音が生まれた。これまで自分が聴いてきた中で、最も素晴らしいロック・ソングのストリング・アレンジだと思ってるよ。この曲は、今回のアルバムでは大胆なアプローチ法を採ってもいいんだという、自信を与えてくれたんだ。見事な仕上がりになったと思う。というのもこの曲は、原曲の鍵となっていたギターやドラムの推進力抜きで、一気に迸る凄まじい緊張感を作り出しているからね」

02.「ザ・ボーイ・イン・ザ・バブル」

ポール・サイモンが刻んだロック界の

マイルストーンは、二つの大陸を結ぶ

偉大なるコラボレーションだった。8

6年度のグラミー賞で最優秀アルバム

賞を受賞した傑作アルバム。

「多くの人々にとって非常に重要な作品となっているアルバム『グレイスランド』の収録曲だ。あのアルバムは、喜びいっぱいのアフリカ的な要素に満ちていたね。でも、多くの人々が気づいておらず、また僕自身も最初は気づいていなかったのが、この曲には類い稀なほど素晴らしい歌詞がついているという点なんだ。この25年間に世に出たロック/ポップスの曲の中で、最高の歌詞の一つに数えられると思う。かなりダークでさまざまな問題を孕んでいて、何層もめくっていくと、やがてそれが露呈するんだ。ポールからメールを貰ったんだけど、そこで彼も殆ど同じことを言っていたよ。今回は、曲そのものと歌詞に語らせるような形にしたくて、音数の少ないアレンジにした。結果として、この曲はおそらく、この上ないくらい音の密度が薄いと同時に、強力なものになっているんじゃないだろうか」

03.「ミラーボール」

英マンチェスター出身のバンド、エル

ボーの4枚目。2008年度マーキュ

リー・プライズを獲得した作品で、独

特のメロディ展開がクセになる「グラ

ウンズ・フォー・ディヴォース」など

を収めている。

「エルボーと出会ったのは、彼らがあの名プロデューサー、スティーヴ・オズボーンと一緒に、1stアルバムを制作した時だった。その後、彼らが僕のアルバム『UP』の収録曲「モア・ザン・ディス」で手掛けたリミックスを非常に気に入ってね。彼らのやっている音楽を聴き込むようになり、素晴らしい音楽的才能があると思ったんだ。革新性にあふれ、美しいメロディがちりばめられているとね。この曲を歌ってみようとしていた時(ちなみに歌いにくい曲だった!)、僕が昔ジェネシス時代に書いた(たとえば「Got To Get In To Get Out」のような)、厄介な音程の上り下がりがふんだんに盛り込まれたメロディを歌おうとしていた時のことを思い出したよ。この曲のアレンジは最も気に入っているものの一つで、ストラヴィンスキーの「春の祭典」との関連性がある。ロック・ソングにおける弦楽アレンジというものは、しばしば“甘みを加える”ために用いられる場合がある。ここでのアレンジは、楽曲に確かな品位を与えていると思う。ロック・バンドのための装飾的な背景となっているのではなく、愛情と情熱と激しさとグルーヴとをもたらすために、オーケストラの全色彩を駆使しているんだ」

04.「フルーム」

ジャスティン・ヴァーノンによるソロ

・ユニット、ボン・イヴェールが2009

年に発表したデビュー・アルバム。

囁くようなか細いヴォーカルが印象

的な一作で、各国で絶賛の嵐を巻き

起こした。

「ボン・イヴェールとは、僕の下の娘メラニーの紹介で知り合ったんだ。メラニーが彼の大ファンでね。この曲は、聴いてすぐに心に焼き付いたよ。彼の曲はいくつか歌ってみようと試したけれど、直観的に“コレだ”と思ったんだ。最初に手掛けたアレンジは、ブラスを土台にして作ったものだった。非常に気に入ってはいたんだけど、でもヘヴィ過ぎて、コントラストに欠けていると感じてね。最後のぎりぎりの段階で、僕はピアノの前に座り、ヴァース部分に合う、ごくシンプルなパートを探し出そうとした。そうすることで、ブラスの入りがより意味深いものになるからね。当初は数行、違和感のある歌詞もあったんだけど、時間をかけていくにつれ、自然に感じられるようになった。美しい曲だよ」

05.「リスニング・ウィンド」

トーキング・ヘッズの最も重要な作

品。メンバー以外のリズム隊に黒人

ミュージシャンを起用し、ロックと

アフリカン・ビートの融合という前

衛的な試みを見事に結実させている。

「トーキング・ヘッズはずっと、僕の最もお気に入りのバンドの一つで、『リメイン・イン・ライト』は中でも一番好きなアルバムなんだ。何もかもがフル回転しているだろ。歌詞から、ブライアン(・イーノ)による魔法のようなプロダクションを取り入れながらクリスとティナがともに生み出していた、グルーヴに乗ったヴォーカルに至るまでね。ブライアン・イーノ&デヴィッド・バーンの『マイ・ライフ・イン・ザ・ブッシュ・オブ・ザ・ゴースツ』は、サンプリングを知性でもって活用した最初の作品という意味において、多大な影響力を持ったアルバムだった。彼らは、本体を支える土台というものを理解していたんだ。つまり、たくさんのアイディアや革新性で脳をくすぐると同時に、グルーヴの重要性がよく分かっていた。見方によれば、これもまたテロリズムをテーマにした陰鬱な歌詞なんだが、それが雄弁かつ詩的に表現されている。僕らにとって大きなジレンマだったのは、自分たちで課した“ドラムは入れない”というルールが、曲のよさを消してしまわないかということだった。この曲は素晴らしいグルーヴを軸に構築されていたから、それを取り去ってしまっても、“生き物”として、なおも歩き続けることができるのだろうか? とね。確実にモノにするまでに、何度も何度も見直しを要した曲の一つだったよ」

06.「ザ・パワー・オブ・ザ・ハート」

初期ルー・リードの最高傑作と言わ

れるソロ第3作目。ボブ・エズリンの

演劇仕立てのプロデュースによって

、ベルリンを舞台に悲しい恋物語が

綴られるドラマティックな作品だ。

※「ザ・パワー・オブ・ザ・ハート」

は収録されておりません。

「ルー・リードと知り合ってからは、もう随分長いね。彼はこれまで数々の素晴らしい曲を手掛けてきたし、彼が偉大な作詞家として受け止められいるのは正当な評価だよ。アルバム『ベルリン』をロイヤル・アルバート・ホールで演奏した公演(2008年6月)で、彼はこの曲をライヴの最後に演奏したんだ。この曲はローリー(・アンダーソン)へのプロポーズなんだよ。詞も曲も、桁外れに美しいと僕は思った。だけどヴァース全体を強調するには、サビ的な部分かリフレインが必要だと感じたんだ。僕が新たに付け加えた部分をルーが気に入ってくれるかどうか、彼のもとに曲を送った時はかなり緊張したよ。というのも、これは(ルーにとって)とてもパーソナルな曲だったからね。彼の返事では、とても乗り気な様子だった。ラブ・ソングについて人々が考える時、ルーは一番先に浮かぶ名前ではないけれども、今後そうなると確信してる。心からの誠実さが込められているこの曲は、いずれロマンティックな定番曲となることだろう」

07.「マイ・ボディ・イズ・ア・ケージ」

カナダが誇る大所帯ロック・バンド

、アーケイド・ファイアが2007年

に発表した2ndアルバム。ダークな

ムードをたたえていながらも、ドラ

マティックなメロディと歌唱が胸を

打つ。

「〈マイ・ボディ・イズ・ア・ケージ 〉(※“僕の身体は檻”の意)というタイトルが、すごく気に入っているんだ。最初に抱いた印象は、自分の肉体の中に囚われている男が題材になっているということ。その直前に観たフランス映画『潜水服は蝶の夢を見る』とよく似ている。それから、人間関係や恋愛関係において、自分にできることと自分のやりたいこととがうまく噛み合っていない時の、気まずい瞬間についても思い出したよ。またこの曲は、キャンバスに何色もの絵の具をぶちまける機会となった。曲を短く編集したいという誘惑にも駆られたが、僕はこの曲を極限まで拡大させようと主張したんだ。万人受けはしないだろうけど、僕としては、密度の薄い曲とのコントラストが非常に気に入ってる。アーケイド・ファイアは非凡なグループだね。大所帯ではあるが、そこには独特の表現方法で浮かび上がってくる、決然とした一人の人間の声がある。彼らは自分たちが住処としている光り輝く環境の中で、ほかとは無関係に、独自に発生してきたんだ」

08.「ザ・ブック・オブ・ラヴ」

シンガー・ソングライター、ステフ

ァン・メリットを中心とするLAのユ

ニット。99年リリースの本作は、タ

イトルどおり、69曲のラブ・ソング

から構成された3枚組のコンセプト作

だ。

「ザ・マグネティック・フィールズは、友だちを通じて紹介してもらったんだ。彼らのソングライティングや、バンドとして自分たちの素材を解釈する時の突飛なやり方に惚れ込んでしまったよ。この素晴らしい曲の歌詞は、じつにロマンティックで、同時に少しシニカルなんだ。そのおかげで、お涙頂戴の感傷はお断りだという聴き手にも受け入れられやすくなっている。『69 Love Songs』の中でもとくに傑出した曲だと思うよ。当時、僕の曲「シグナル・トゥ・ノイズ」のストリングスに取りかかっているところでね。この曲をストリングスで演奏したら、きっと素晴らしいだろうなと思ってたんだ。そしたらアレンジの仕上げが間に合ったんで、「シグナル・トゥ・ノイズ」のセッション中に(これを)レコーディングしたというわけ。今回、娘のメラニーとまたヴォーカルで共演できたのは嬉しかったよ」

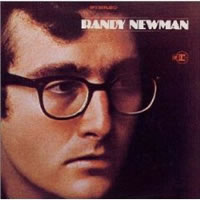

09.「アイ・シンク・イッツ・ゴーイング・トゥ・レイン・トゥデイ」

1968年のデビュー作。映画音楽で

の活躍も知られる彼だが、アメリカ

の短編小説的な風情という点では、

この人にかなう人はいないだろう。

ヴァン・ダイク・パークスも参加し

た、キメの細かいサウンドに泣ける。

「30年以上ずっと、ランディ・ニューマンは僕の一番好きなソングライターの一人だった。シリアスでシニカルな社会的的主張から、彼が映画向けに作った美しいポップ・ソングに至るまで、彼の曲にはつねに優れたメロディと歌詞、そして卓越したアレンジがある。シニカル・モードの時は、彼はしばしば歌詞の中で、自分が笑い者にしている登場人物を通じて語らせることがあって、それがじつに素晴らしい効果を生んでいるんだ。ランディの曲には大好きなものがすごくたくさんあるけれど、ボブ・エズリンのおかげで、「アイ・シンク・イッツ・ゴーイング・トゥ・レイン・トゥデイ」のことを思い出したんだ。この曲は何年も前に僕が1stアルバムを作っている時、ランディと一緒に仕事をしていて、彼が実際に僕の目の前で弾いて聴かせてくれた曲なんだよ。本当に最高な曲だ」

10.「アプレ・モア」

ロシア出身、ニューヨークを拠点に

活動する女性シンガー・ソングライ

ター/ピアニストの通算4作目。さま

ざまな音楽要素を呑み込みながら、

あくまでポップで親しみやすい楽曲

を並べている。

「僕にレジーナを紹介してくれたのは、上の娘のアンナだった。娘はニューヨークでレジーナと出会ったんだ。レジーナは非常に才能豊かだと思うよ。とくに惹かれたのは、この曲の持つロシア的な特性だね。パステルナーク(※ソ連の詩人・作家) の文が引用されている。何度かロシア語で歌ってみようと挑戦してみたんだけど、作品でそのまま使えるような域には達していなかったんだ、最後の単語以外はね。その最後の単語が、次の情熱的なストリング・セクションへと繋がっている。「黒い春となって燃えている間に」(※パステルナークの初期の詩『二月だ インクをとって泣け』の一節:“黒い春となって燃えている間に”)を基にしているんだよ。お分かりの通り、朗らかで素敵なロシア語の文章だ。今回のアルバムで僕が解放的になっているのは、その一ヵ所だけだ。こんな風に叫んだのは『パッション』以来初めてだよ」

11.「フィラデルフィア」

ブルース・スプリングスティーン、

ニール・ヤング、シャーデー、オペ

ラの歌姫こと故マリア・カラスなど

のスーパースターが参加したサント

ラ。ブルースの歌う主題歌はアカデ

ミー、グラミー両賞に輝いた。

「僕が成長の過程にあった頃、バッファロー・スプリングフィールドの「For What Its Worth」という曲が、それまで聴いた中で何よりも強く自分の感情に訴えかけてくる曲でね。それをきっかけにニール・ヤングを聴くようになったんだ。ニールはその頃からずっと、素晴らしい曲を世に送り出し続けてるよね。彼はつねに良心に忠実な人であり、パイオニア(開拓者)であり続けている。これは非常に洗練された極上の曲だと僕は思うんだけど、あまり世には知られていない。繊細な歌詞、うっとりするようなメロディ、そして魔法のようなキー・チェンジのすべてが、とびきり素晴らしいこの曲の構成要素となっているんだ。アレンジには、ヴォーン・ウィリアムズやエルガーを参考にした、イングランド的なものからの影響が表われている。そういった要素を僕らはアレンジに取り入れたんだ。聴けば聴くほど愛着が湧いてくるような曲の一つなんじゃないかな」

12.「ストリート・スピリット(フェイド・アウト)」

94年発表の2ndアルバムとレア・

トラックス集を併せた2枚組。当時「

クリープ」の大ヒットでプレッシャ

ーを感じていた彼らだが、ジョニー

のギターが炸裂する「ジャスト」な

ど粒揃いの曲を収録し、高い評価を

得た。

「レディオヘッドは以前からずっと僕のお気に入りバンドの一つだ。彼らは曲の構成においても実験においても、才気にあふれていて冒険的で、つねに新たなチャレンジをしたくてたまらないみたいだね。ジョン(・メトカーフ/ストリング・アレンジを担当)は、最後の部分のコードを少し弄っていたんだ。原曲のメロディをうまく活かすことができなかったんでね。それで、今回のアルバムに収められているメロディが、その問題の解決策としてインプロで演奏されたというわけ。歌詞の最後の“immerse yourself in love”という一節には、和解と受容の印象があると、そしてそれがこの曲を絶望から救い出していると僕は感じた。じつに見事かつ自然な締めくくり方だ」

構成・文/房賀辰男(2010年1月)

じつに7年ぶり、通算8作目のスタジオ・アルバム『スクラッチ・マイ・バック』を完成させた御大ピーター・ガブリエル。ジェネシス時代より、数々の大胆な試みと革新的な発想で、音楽ファンに歓喜と感動を与えてきた彼が今回挑んだのはカヴァー・アルバム。

じつに7年ぶり、通算8作目のスタジオ・アルバム『スクラッチ・マイ・バック』を完成させた御大ピーター・ガブリエル。ジェネシス時代より、数々の大胆な試みと革新的な発想で、音楽ファンに歓喜と感動を与えてきた彼が今回挑んだのはカヴァー・アルバム。 ピーター・ガブリエル曰く、これはただのカヴァー・アルバムではないのだという。本作は、彼と、彼がここで取り上げている各アーティストとが、互いの楽曲をカヴァーし合うというプロジェクトの第1弾であって、まだ最初の一歩に過ぎないというのだ(ちなみに、各アーティストがピーターの楽曲をカヴァーしたアルバムは、『I'll Scratch Yours』のタイトルでリリース予定だとか)。企画に賛同したアーティストのメンツを考えると、早くも次の展開も気になってくるが、まずは本作のお話を。

ピーター・ガブリエル曰く、これはただのカヴァー・アルバムではないのだという。本作は、彼と、彼がここで取り上げている各アーティストとが、互いの楽曲をカヴァーし合うというプロジェクトの第1弾であって、まだ最初の一歩に過ぎないというのだ(ちなみに、各アーティストがピーターの楽曲をカヴァーしたアルバムは、『I'll Scratch Yours』のタイトルでリリース予定だとか)。企画に賛同したアーティストのメンツを考えると、早くも次の展開も気になってくるが、まずは本作のお話を。 プロデューサーには、ピンク・フロイド『ザ・ウォール』やルー・リード『ベルリン』などでその手腕を発揮した、作・編曲家でもあるボブ・エズリンが担当。そしてミキシングに、生々しい音作りを得意とするチャド・ブレイクが起用されているというのだから、サウンドの完成度の高さも納得だ。そんな中、神々しいとさえ思えてしまうピーターの、あくまで優しく穏やかな歌声は、聴く人のすべてに感動を与えると言い切っても大丈夫だろう。そして、冒頭曲「ヒーローズ」で、少しずつ声に感情が篭もっていき、表現の頂点にまで達するその過程に触れた時、本作を聴いたこと、そして手にしていることに、満足と喜びを感じることもここに約束したいと思う。さあ、還暦を迎えたピーター・ガブリエルの新章に飛び込んでみよう。

プロデューサーには、ピンク・フロイド『ザ・ウォール』やルー・リード『ベルリン』などでその手腕を発揮した、作・編曲家でもあるボブ・エズリンが担当。そしてミキシングに、生々しい音作りを得意とするチャド・ブレイクが起用されているというのだから、サウンドの完成度の高さも納得だ。そんな中、神々しいとさえ思えてしまうピーターの、あくまで優しく穏やかな歌声は、聴く人のすべてに感動を与えると言い切っても大丈夫だろう。そして、冒頭曲「ヒーローズ」で、少しずつ声に感情が篭もっていき、表現の頂点にまで達するその過程に触れた時、本作を聴いたこと、そして手にしていることに、満足と喜びを感じることもここに約束したいと思う。さあ、還暦を迎えたピーター・ガブリエルの新章に飛び込んでみよう。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。