掲載日:2015年07月01日

03 バンド結成〜上京-大学生活-デビュー

――上京したのはレミさんと亀本さんのふたり。あとのメンバーは?

「高校卒業のときにバンドをどうするか話し合ったんですけど、まず、学年が違ってたんですよね。ベースが2歳上で、亀本がひとつ上なので。私が卒業するとき、ベースの人は既に就職していて、亀本は名古屋の大学に進学していたんです。“どうしよう?”って考えたんだけど、私はやっぱり東京に行きたかったんですよね。“名古屋もいいんじゃない?”って言われたんだけど、絶対に東京じゃないとダメだって思って。で、亀本に“東京でバンドをやらないか”って電話したら、“じゃあ、大学を辞める”と言ってくれて。他のメンバーは地元で就職したから、そこで脱退することになったんです。でも、とても気持ちのいい別れ方だったんですよ。いまでも仲良しだし、地元に帰ったときは必ず会うので」

――東京に来てから、バンドのメンバーを探そうとは思わなかった?

「探してたんです、最初は。実際、いい感じだなと思う人とも会えたんですけど、たぶん自分の理想が高すぎたんですよね。亀本とは既に“あうん”の呼吸が出来てたというか、“こういうフレーズがほしい”というイメージにぴったりのギターを弾いてくれていたから、それと同じくらいの人を見つけるとなると、これがなかなか……。いま振り返ってみると“そんなに難しく考えるなよ、昔の自分”っていう感じなんですけどね(笑)。で、“だったら、ふたりでやろう”って。ちょうどその頃にいまの事務所のスタッフにも出会ったし。といっても、2人組でもバンドと呼べるし。“○人以上がバンド”という固定概念に囚われずに様々なバンド形態をこれから打ち出していけたら面白いなって思います」

――上京当時の活動はどんな感じだったんですか?

「少しずつライヴハウスでライヴを始めてました。弾き語りとか、アコースティック系のイベントにも出させてもらって。そこで鍛えられた感じはすごくありましたね。(アンプ、スピーカーを使わない)生声のライヴもあったんですけど、そういう経験を通して“どうやったら声がもっと届くようになるだろう”と考えるようになって。歌詞のことも含めて、ずっと考えていましたね、その頃は」

――ライヴの経験って、高校まではそんなになかったですよね?

「そうなんですよ。ライヴハウスに何回が出たくらいなんで。あとは地元のおじさんたちが演奏しているところに飛び入りで歌ったり(笑)。あとは〈閃光ライオット〉のステージくらいかな。ライヴハウスに出るときって、セットリストとか“こういう感じの照明にしてほしい”っていうのを自分で書くんですけど、そんな用紙もそれまで見たことがなかったので。オリジナル曲の数もそんなに多くなかったし……」

――“ホントにこのままやってて大丈夫なのか?”みたいな不安はなかったですか?

「それはなかったですねー。もうぜんぜん根拠はないんだけど、“自分たちはいい音楽をやっている。絶対に伝わるはずだ”っていう自信だけはあったんです。バンドの友達も少しずつ増えてきて、ライヴの後、みんなで朝まで騒いで、そのまま大学に行って……。そういう4年間は私にとってもすごく大きい経験になってますね」

日藝学祭時ZINE

――大学生活はどうでした?

「ものすごく大変だったんですよ。デザイン学科に通ってたんですけど、本当に厳しくて。いま考えてみても、音楽、曲を生み出す苦しさと匹敵するくらいの大変さでしたね。入学するとき“楽しいキャンパス・ライフを想像しないでください。あなたたちはクリエイターの卵です”って言われて、いきなりショックを受けて。実際、とても出来ない量の課題を出してくるんですよ。“デザイン事務所はこんなもんじゃない。寝てないなんて当たり前でしょ”みたいな感じで。学校とバンドの両立はホントにきつかったんですけど、やるって決めたのは自分だし“やるしかない!”って必死にがんばりました。友達もすごく協力してくれましたね。みんな、芸術家とかデザイナーになりたい人たちばかりだから、ちゃんと理解してくれるんですよね」

――東京に行ってから、曲作りも変化しました?

「どうだろう?基本的には変わってないんだけど、いろんな方法を試してみるようになったかな。ギター・リフから作ってたり、バンド・サウンドを中心にしたり。そうやって曲作りのパターンを増やしていくなかで、少しずつ変化した部分はあるかもしれないです。音楽的なルーツを押し出した曲も増えてきたし、あとはお客さんの前で歌うことで身についてきたこともあるし。そこでかなり成長できたと思いますね」

――ルーツ・ミュージックをどう反映させるか?というのはGLIM SPANKYの音楽のもっとも大事な部分かもしれないですね。

「ルーツを表現することに関しては、亀本がすごく力になってくれたんですよ。私たちがやりたいことを伝えるためには、どういうサウンドがいいかすごく研究して。それを私の歌に当てはめていくうちに、だんだん明確になってきたんですよね」

――音楽的なルーツを現代のロック・ミュージックとして表現する、ということですよね?

「そうですね。たとえばホワイト・ストライプスは、ロックをそんなに知らない人も“カッコいい”と感じるだろうし、60年代、70年代の音楽を好きな人が聴けば“新しいロックとして表現している”と捉えると思うんです。私たちもそういう音楽をやりたいんですよね。時代、年齢、国を問わず、カッコいいと感じるサウンドを表現したいなって。古い音楽をそのままのスタイルでやっても、絶対に伝わらないじゃないですか。ビートルズもストーンズもツェッペリンも、あの時代では超新しい音楽だったわけだから」

――そうですよね。

「歴史を知っているのは当たり前。そうじゃないと説得力のある音楽は出来ないと思うので。そのうえで、時代を切り開くための新しさが必要なんじゃないかって。そこは常に追求してますね」

大学時代授業作品

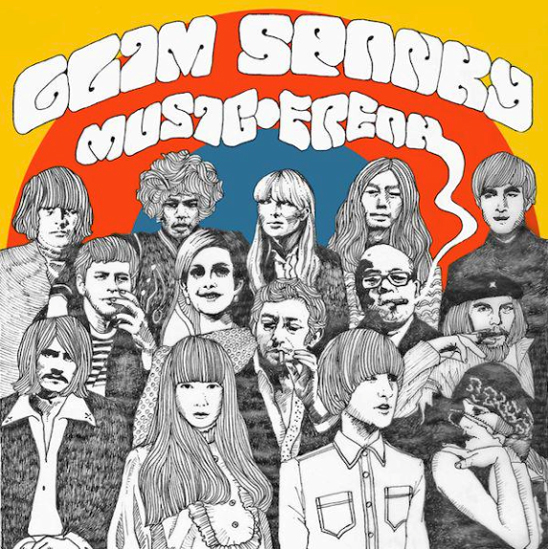

――2013年12月には初の全国流通盤『MUSIC FREAK』をリリース。音楽的なスタイルは既に明確でしたよね。

「こういうサウンドをシンプルな日本語の歌でやっているバンドって、まわりにもぜんぜんいなかったんですよね。だから、ライヴハウスでもどんなバンドと対バンしていいかわからなかったんです。音楽的な同志というか、同じジャンルの仲間がいなくて。結局、自分たちのホームを作れないまま、ここまで来てる感じです(笑)」

――そして2014年6月にはメジャー1stミニ・アルバム『焦燥』を発表。デビュー後の反応についてはどんなふうに捉えてますか?

「いつもライヴに来てくれる人の数がかなり増えましたね。そういうことがいちばんリアルだし、自分自身、心を揺さぶられる部分なので」

――やりたいことが正確に伝わっているという手応えもありますか?単にレイドバックしているバンドではなく、現代のロック・ミュージックを志向しているんだっていう……。

「そうですね……。そこに関しては、誤解が含まれていてもいいと思ってるんですよね。“古い音楽が好きなんだな”と興味を持ってもらってもぜんぜんいいなって。何年か経てば絶対“GLIM SPANKYは新しいことをやってたんだな”って気づいてもらえると思うし。ギミックも好きだし、やりたいことはいっぱいあるんですよ。たとえばCDの容器をおもちゃ箱に見立てて、そのもの自体に価値のある作品にしたいとか。文学とか絵の要素も取り入れていきたいし。音楽以外でも表現できるのが、アーティストと言える存在だと思うので。音だけにこだわっているんじゃない、というのはもっともっと伝えていきたいですね」

――最新シングル〈褒めろよ〉についても聞かせてください。ドラマ(『太鼓持ちの達人 〜正しい××のほめ方〜』 / テレビ東京)の主題歌としても話題を集めていますね。

「最初シングルを出すという話を聞いたときは“なんでシングルなんですか?”って言っちゃったんですよ。シングルってあんまり好きじゃないというか(笑)、表題曲以外はあまり聴かれないイメージもあるじゃないですか。だから私は“新しい音源”って言い方をして、全部の曲にしっかり魂を込めようと思って。〈褒めろよ〉に関しては、書下ろしの曲という条件があっただけで、“曲調や歌詞はすべてお任せします”って言っていただいたんですね。ドラマの内容的にはちょっとコミカルなところもあるんですけど、自分の本心を貫くためにいろんな人を褒めまくって上に行くっていうストーリーで。それはまさにいま自分たちが置かれている状況に近いなって思ったんです。メジャー・デビューして、やっとスタート地点に立ったところなんですけど、これからたくさんの壁が待ってるんですよね。いろんな人に聴いてもらうという壁だったり、なおかつ“いい”と思ってもらう壁だったり。初めてのことも多いし、いろいろと折り合いを付けないといけないこともあるんだけど、そんなことはどうでもいいというか、もっと大事なことがあるっていう……。だから、いま感じてることをそのまま書きましたね」

――音楽的なチャレンジもありますよね?

「うん、こんなにテンポの速い曲はやったことがなかったので。得意なのはミディアムで重い感じの曲なので、そこは確かにチャレンジですね。いままで以上に聴きやすい曲になってるし、私たちとしては大成功だなって思っています。どんな曲であっても、GLIM SPANKYの芯は変わらないと思ってるんですよね、いまは」

――プロデューサーとして参加した亀田誠治さんとはどんなやり取りがあったんですか?

「亀田さんはずっと前から私たちのことを知ってくれていて、ライヴも見てくれてたんですよ。ありのままのGLIM SPANKYを知っているから、レコーディングしているときも“GLIMだったら、こういう感じだよね”っていう提案をどんどんしてくれて。私も“そこは変えたい”って素直に言えたし、プロデュースというより、いっしょに作ったという感じが強いです」

――これもCMでオンエアされた曲ですが、〈MOVE OVER〉(ジャニス・ジョプリン)のカヴァーもすごく注目されてますね。

「すごい反響でした。“ジャニスを歌ってるのは誰だ”みたいになって、私のTwitterにも質問が来たんですよ。“僕はレミさんが歌ってると思うんですが、ネットを見ると(CMに出演している)水原希子さんが歌ってると書いてあります”って(笑)」

――(笑)。すごく似合ってますよね、この曲。

「じつはジャニスってあまり聴いてなかったんですけど、好みとは関係なく、すごい人じゃないですか。ロック・ミュージシャンとしても、ひとりの女性としても超リスペクトしているので、必死に歌わせてもらいました。原曲がいちばんなのは当然なんですが、そのうえで“どうすればGLIM SPANKYらしいアレンジになるだろう?”って考えて」

――ちなみにレミさんの理想の女性像って、どういう感じなんですか?

「そうですね……強さはもちろんなんですけど、それだけじゃなくて、キュートさも持ち合わせた女性が好きですね。野宮真貴さん、YUKIさん、椎名林檎さんもそうですけど、カッコいい女性アーティストには強さと可愛さの両方があると思うので。私はこういうイメージ(足を汲んで、タバコを吸うポーズ)があるみたいなんですけど(笑)、ぜんぜんそんなことないですよ」

――では、理想の男性像は?

「やっぱり尊敬できる人ですね。何かを追求してる人、その世界で戦っている人に惹かれます。でも、音楽の話しかしない人はちょっと苦手なんですよ。それだけじゃなくて、背景にあるカルチャーも知ってる人がいい」

――さっきの“音だけにこだわっているわけではない”という発言にもつながりますね。

「そうですね。もちろん音だけにこだわって、音楽だけを突き詰めるのも素晴らしいと思うけど、私がやりたいのはそれだけじゃなくて。究極、ロックバンドは見た目がすべてだと思ってるんです」

――ヴィジュアル、アートワークも、ロックバンドの重要な表現であると。

「そういうことです!ロックスターという存在は、それも持ち合わせていると思うんですよね」

取材・文 / 森 朋之(2015年2月)

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。JASRAC許諾番号:9009376005Y31015

Copyright © CDJournal All Rights Reserved.