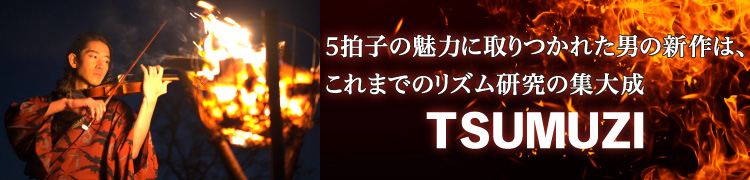

“5拍子”“変拍子”に特化したユニークな音楽性を貫き、変幻自在のバンド編成や様々なジャンルのアーティストとのコラボで、コンサートホールやライヴハウスからイベント会場までを沸かせ、魅惑のリズムで人々の心を惹きつけるコンポーザー / ヴァイオリニスト。国内はもとよりスペインの聴衆も熱狂させ、ミュージック・ビデオで各国のジャズ・チャートも席巻し“5拍子の貴公子”や“変拍子の貴公子”の異名をとる、TSUMUZI(ツムジ)が待望の7thアルバム『5拍子の金字塔』をリリース!

――5拍子といえば何はともあれ、デイヴ・ブルーベック・カルテットの名演で知られる「テイク・ファイヴ」か、往年のドラマやトム・クルーズ主演映画の「ミッション:インポッシブルのテーマ」ですよね。

「はい、世界的にまだその二つしか有名な曲がないんです! そこに可能性を見出して極めようと思い続けて、もう10年以上になります」

――そもそもなぜ、ちょっと前のめりなかんじで不安定な(※個人の見解です)5拍子なんですか?

「学生時代から自分の音楽を確立したくて曲を書いていたのですが、やっぱりミュージシャンって、とりわけベースやドラムのプレイヤーは楽曲をリズムで捉えているところがあって、こちらが必死にメロディを書いて持っていっても結局“これボサ・ノヴァだよね”“サンバだよね”ってノリで演奏されてしまうので、オリジナルなのにどこか“借り物”な気がしてすごい葛藤があったんです。そんなある時、小節ごとに5拍子と6拍子が交互に現れる曲を書いたら、ほとんどのミュージシャンが“こんなの難しくて弾けないよ”っていう反応の中で、ある人が“この曲、面白いね”ってイイかんじで弾いてくれた。それで、これなら誰とも被らないし自分のオリジナルだって自信を持って言えると思って、そこからどんどん踏み込んでリズムの研究をするようになりました。とくに5拍子は、おっしゃるとおり“前のめり”がキーワードなんです。“1・2・3”“1・2”、“1・2・3”“1・2”の繰り返しだから続けているうちにどうしても“1・2”で弾みがついてしまって、それが自然なグルーヴを生む。そこが魅力ですね」

――2013年9月リリースのデビュー作から前作『辺境の5拍子』(2023年)まで、過去6枚のアルバムも、オリジナル曲あり、有名曲の変拍子カヴァーありの充実した内容です。

「〈テイク・ファイヴ〉と〈ミッション:インポッシブルのテーマ〉のイメージが強いので、5拍子はわりとテンポ速めなイメージを持たれていますが、僕に言わせると一般的な4拍子と同じように、ゆったりとしたバラードも全然ありだし、ファンキーなのもジャジーなのもイケる。ようは5拍子でバラエティ豊かにありとあらゆる音楽を作れる / 作りたいというのが、これまでずっと一貫してやってきた自分のテーマなんです」

――今作『5拍子の金字塔』は5拍子のセクションと4拍子のセクションが自然に切り替わる摩訶不思議な曲「5と4の迷宮」で鮮烈に幕を開けます。

「とても安定した4拍子に5拍子を合わせるのは至難の業でしたが、モントゥーノ(※サルサなどのラテン音楽でピアノが演奏するバッキングのリズムパターン)を使うことで精巧なパズルを組みあげるようにしてやっと実現しました。同じ旋律なので最初は5拍子でやって、後半しれっと4拍子に変わっても気づかない。そんなふうにメロディの“綾”から生まれるのが僕の変拍子の真骨頂です。ヴァイオリンは基本メロディ楽器なので、そのメロディで聴く人の意識を引っ張ることで、拍子の変わり目を自然に聴かせているという感じです」

――中世の城塞のような風景を舞台に“5”と“4”が対決する、スペインのバルセロナで撮影されたこの曲のミュージック・ビデオもすばらしい。

「あれはこの曲を書いていて浮かんだストーリーで、モントゥーノが要の曲なので、ラテン世界の原点であるスペインで撮りたいなと思って、いろんな文化が融合した港町のバルセロナを選びました。僕が象徴する“5”の勢力が“4”の勢力に支配された街の解放に向かうといった筋書きなんですが、碁盤の目のように正四角形の街区が建ち並ぶバルセロナの街の上空からの景観や、カタルーニャ美術館前の4本の柱とか“4”を象徴するモチーフがそのバルセロナに集まっていたのは偶然で、音楽の神様のお導きとしか思えません」

――明治初期、ワインに魅せられた実業家の神谷傳兵衛(※浅草の神谷バーでも知られる)が創業した牛久シャトーの“牛久市公認”イメージソング「日いづる葡萄酒のために」は文明開化の日本の舞踏会みたいな雰囲気。5拍子だけどワルツに近いかんじですね。

「国の重要文化財に指定されているレンガ造りの建物で牛久市主催で開催されたスペシャルイベントへの出演がきっかけで生まれた曲です。心地よいリズムの上で歴史浪漫を感じさせるノスタルジックな旋律が展開します。こちらも、日本ヨハン・シュトラウス協会の皆さんの協力を得て撮影したミュージック・ビデオがありますのでご期待ください。とくに鹿鳴館時代の衣装を纏った総勢11組のペアが5拍子で踊る舞踏会シーンは圧巻です」

――「Cloudy Isfahan」はイラン・イスラム共和国大使館との交流がきっかけで生まれた曲とか。

「今の駐日イラン大使がすごく音楽にお詳しい方で僕の音楽を気に入ってくれて、帝国ホテルを会場に開催されるナショナルデーの祝賀会でも2年連続でイランと日本の国歌を演奏させていただきました。この曲は当初、日本人パーカッション奏者が演奏するダラブッカ(※トルコやアラブ音楽で広く使用される打楽器)で録ったのですが、やはりペルシャの古都イスファハーンについての曲なので、最終的に去年の来日公演で共演したテヘラン在住のSiavash Saket氏に頼んでペルシャの打楽器トンバクを遠隔レコーディングしたものを採用しました。大使にも聴いてもらったんですが、やはりこの曲にはトンバクのほうがよいとおっしゃってくれましたね。この4月に念願叶ってやっとイランに演奏に行けるのですごく楽しみです!」

――シャンソンの名曲「パリの空の下」もスティーヴィー・ワンダーのヒット曲「パートタイム・ラヴァー」も5拍子によるカヴァーですね。

「アメリカの音楽ってサックスとか管楽器との相性が良くて、ヴァイオリンには合わない気がしていて、これまであまりやってこなかったんです。でも今回〈パートタイム・ラヴァー〉の5拍子アレンジに挑戦して、ゆったりとしていながらどこかギラついた、大人の余裕というか遊び心を感じさせるテイストに仕上げることができて、新しい扉を開けることができた気がします。〈パリの空の下〉は元々が3拍子の曲なので5拍子にアレンジするのには相性がよく、僕の中の王道のラインナップが一つ増えたといった感じです」

――「コーヒールンバ」の“新・夜多羅拍子バージョン”とは?

「“夜多羅拍子(やたらびょうし)”は雅楽の用語で、2拍と3拍を交互に繰り返す5拍子から成るリズム型のことです。武蔵一宮 氷川神社の権禰宜(ごんねぎ)さんが2020年頃 “TSUMUZIさん、実は雅楽にも5拍子がありますよ”と教えてくれたのですが、最初にそれを聞いた時は、いやそんなはずがない、僕がやっていることは新しいことのはずなのに……とうろたえてしまいました(笑)。でも実際に〈抜頭(ばとう)〉という曲を聴かせてもらったら、非常にゆっくりではあるけれど“1・2”“1・2・3”、“1・2”“1・2・3”という拍子で、僕がやってきた“1・2・3”“1・2”とは真逆の5拍子だった。そうなると前述した“前のめり”とは逆の“後ろに引っ張られる”“弛む”“チルアウト”といった特性を持つリズムだなと直感したので、そこからインスピレーションを得て5枚目のアルバム(『5拍子の教典』)に〈やたら拍子落書(らくしょ)〉というちょっとレゲエとか盆踊りっぽい雰囲気の曲を書きました。今回はその時に発明して“新・夜多羅拍子”と名づけたリズムの上で、スローでチルな、そしてちょっぴり“いなたい”雰囲気に生まれ変わった〈コーヒールンバ〉を収録しました」

――アルバム最後の「さくらさくら」の5拍子ヴァージョンも、箏や鼓の和楽器陣とピアノなどの洋楽器陣を従えた美しいアンサンブルが見事でした。そのひとつ前の「秋晴れのシエスタ」はドラマのエンディング曲のようなせつない佳曲で素敵なのですが、これ4拍子の曲ですよね?

「はい、今回のアルバムもあらゆるタイプの5拍子が並ぶ“攻めた”内容になったので、一つくらい4拍子の曲があってもいいかなって(笑)。愛読していた吉本ばなな先生の〈らせん〉という短篇からのインスピレーションで10代の頃に書いた曲です。冒頭、主人公の“私”が隣の部屋の子供が練習している不器用なヴァイオリンを聴きながらベッドから秋空を見上げて物思いに耽っているという場面があるんです」

――お話を伺って変拍子の魅力が少しずつわかってきました!

「それはこちらとしても何よりです!今僕がやっていることって世界中どこに行って演奏しても“面白いね”って言われるので、国、地域を問わず一人でも多くの人に聴いてもらいたいですね。まだまだこの道を極めたいと思っています」

取材・文/東端哲也

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。