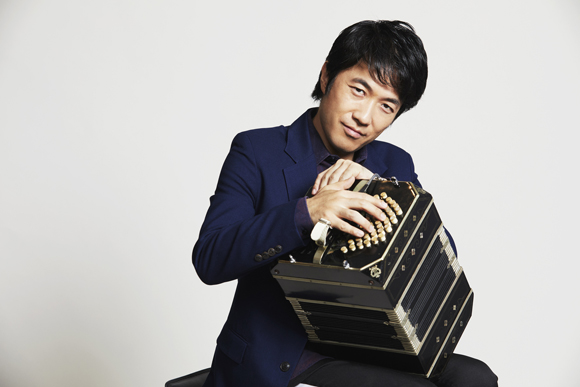

アルゼンチン音楽家組合とブエノスアイレス市音楽文化管理局から表彰されるなど、日本を代表するバンドネオン奏者としてアルゼンチンでも認められている小松亮太が、生誕100周年を今年迎えるアストル・ピアソラの「バンドネオン協奏曲」などを収録したアルバムをリリースする。これまで数多くのピアソラ作品の演奏に関わり、とくに「ブエノスアイレスのマリア」ではピアソラ夫人でもあった名歌手アメリータ・バルタールと共演したライヴ盤(2013年)をリリースし、大きな話題となった。今回のアルバムも貴重なライヴ録音を多数含んでいる。

――2019年9月にすみだトリフォニーホールで開催されたミシェル・プラッソン指揮による新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会で、小松さんのバンドネオンによってピアソラの「バンドネオン協奏曲」が演奏され、そのライヴは私も現場で聴くことができましたが、本当に記録にのこすべき熱演だったと思います。

「僕はつねに熱演しがちなのですが、ミシェルさんは一緒にいると余計な力が抜けていくというか、とても不思議な体験でもありました。その演奏会のほかの曲目のリハーサルも拝見したのですが、シャブリエ(狂詩曲〈スペイン〉)にしろ、ベルリオーズ(〈幻想交響曲〉)にしろ、ミシェルさんはオーケストラにそれほど大きな指示を出すわけではなく、ただ、普通に振っているだけなのに、オーケストラから余計な力がだんだん抜けていくというか、ミシェルさんの音楽になっていくのです。自分が〈バンドネオン協奏曲〉を演奏した後、客席で〈幻想交響曲〉を聴いていたのですが、とくに前半のあまりドラマティックじゃないホワ〜ンとした部分で、“あ、これが本当にドイツでもイタリアでもない、フランスの音なんだ”と実感することがあって、びっくりしました」

――本当にそうでしたね。

「僕が〈バンドネオン協奏曲〉を弾いている時に、オーケストラがどんな響きなのか、僕はあまりわからなかったけれど、客席で聴いていた妻が言うには、ミシェルさんのタクトはフワ〜っと振っているようで、じつは脇の下あたりから出てくるグルーヴがすごくて、それが熱いと」

――なるほど。

「それで、後で編集作業の時に音を聴くと、ミシェルさんの作る世界が広いことがわかる。ただたんにビシッと決めるのではなく、オーケストラを巧みに動かしながら、その世界を作っていくという感覚がすごい。じつは、ミシェルさんはピアソラが好きで、共演したことはなかったけれど、ピアソラのライヴをアルゼンチンでも何度か聴いたそうです。〈バンドネオン協奏曲〉は、じつは初めて指揮するということでした。バンドネオンとオーケストラの合わせにくい所もあるのですが、そういうところでは僕に“ここは君がキューを出してね”とリードしてくれる。妻いわく、オーケストラの力が抜けて、みんなわりと軽く音を出しているのに、音楽のエネルギーが前に出てくる。そこにはミシェルさんと新日本フィルとの相性の良さもあったかもしれないですが、オーケストラの自主性を発揮させるような指揮ぶりなんです。百戦錬磨、あるいは“うまくいくまで待てばいいんだ”という姿勢がすごいと思いました」

ミシェル・プラッソン

――プラッソンはタンゴにも詳しかったのですね。

「僕は共演者のプロフィールって、あんまり事前に確認しないのですが、プラッソンという名前はどこかで聞いたぞと思っていて、演奏会から帰って自分のレコード棚を探したら、1994年録音のミシェルさん指揮のガルデル作品集が出てきて、それを買ったことがあったんだと後で気付きました(笑)。ガルデルはフランスのトゥールーズ出身という説もあり、それで音楽監督をしていたトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団とガルデルを録音したのでしょうね」

――そのほかに、今回のアルバムに収録されたのは、1995年のタンギスツとのライヴ録音である「コルドバに捧ぐ」と「AA印の悲しみ」、そして藤沢嵐子さんと共演した1991年の「ロコへのバラード」ですね。

「ピアソラ生誕100周年だからこその選曲ですが、やはりタンゴという音楽そのものから誕生したピアソラの音楽、その本当の魅力を知ってほしいという想いがあります。いま世界中でピアソラの音楽が演奏されていますが、演奏するならば、せめてピアソラの背後にあるタンゴの世界を知ってから演奏してほしい。そういう願いはつねにありますね。

たとえば“ピアソラ以前のタンゴはすべて踊りの伴奏にすぎない音楽でした”というストーリーがありますが、これはいったい誰が言ったのだろう? はっきり言っておきたいのですが、そういう事実はありません。タンゴをちゃんと座って聴く、こうした習慣はピアソラが小学生の頃からあったのです。そして、ピアソラはたしかにタンゴの革命家ですが、それは“第2次革命家”なのです。“第1次革命”をした人たちがいて、たとえばピアソラの〈デカリシモ〉という作品は、その第1次革命を起こしたフリオ・デ=カロさんに捧げた曲。タンゴの音楽に、クラシックやジャズの要素を入れて、領域拡大をしていたのはピアソラだけではなかったのです。ピアソラは先輩たちがやっていた方法を知り、そこにさらにクラシックやジャズの要素を入れたわけです」

――ひとりで起こせる革命ではありませんからね。

「ピアソラの生前のインタビューもそういう視点から再検討する必要があると思います。まずピアソラがフランス留学から帰ってきた時代というのは、タンゴの最盛期が終わる直前ぐらいで、ピアソラの先輩たちが本当にすごい演奏をしていた時代でした。それをピアソラひとりで簡単に覆すことはできなかった。また、ピアソラはたしかにタンゴに革命を起こそうとはしていたけれど、一方では放送局のタンゴ・オーケストラの監督もやっていたぐらいなので、タンゴ本流の仕事もしていたわけです。だから“大衆から理解されなかった悲しき天才”的なピアソラへの理解は信じないほうがよいです。当時のライヴ音源を聴くと、お客様は熱狂していますからね」

――当然のことながら、ピアソラの音楽を好きな人もいれば嫌いな人もいたと。

「いわゆる孤高の天才という感じではなかった。背景にはアルゼンチンの経済的な状況もありました。第2次世界大戦後のバブルがはじけて、時代が変わる頃にピアソラが留学から帰ってきて積極的に活動を始めた。どちらにしてもそれは時代の転換期だったのです。そういう状況も含めて、“ピアソラ以前のタンゴは踊りの伴奏にすぎなかった”という説は完全なねつ造なので、これはこのピアソラ生誕100周年の年に大きな声で言っておきたいと思います」

――藤沢嵐子(1925〜2013)さんとの共演は1991年ですが、その時、小松さんはまだ18歳ですね。

「このライヴの録音が残っていて、本当によかったと思います。藤沢さんは伝説を作った方で、アルゼンチンにタンゴの勉強に行ったのに、いきなりエバ・ペロン(エビータ)大統領夫人の追悼コンサートに出演することになり、それが全国にラジオで生放送され、その声だけでアルゼンチンの人々を魅了したわけです。これは歴史的な事件と言ってもいいぐらい。その声の魅力をどうしても伝えておきたいと思って、今回収録しました」

――その他に、小松さん作曲の「雨あがり〜after the rain〜」も清々しい魅力を持つ曲で、作曲活動もどんどん続けてほしいです。また、3月には『タンゴの真実』(旬報社)というタンゴの世界を描いた大部の力作も出版されました。

『タンゴの真実』小松亮太=著(旬報社)

「これも書くのが本当に大変でしたが、タンゴの本というのは少ないので、ぜひ手に取っていただきたいです」

――ありがとうございました。

取材・文/片桐卓也

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。