没後19年を経た今もなお、日本を代表する名優として、多くの人々に愛され続けている松田優作。そんな彼が生前に俳優と同じくらいの力量を注いでいたのがミュージシャンとしての活動。ブルース、ジャズ、ロック、レゲエなど、己の感性の赴くままにさまざまな音楽を貪欲に吸収し、やがて誰にも真似することのない文字どおりの“ニューウェイヴ”を創造することとなった、松田優作の短くも濃厚な音楽人生。彼が残したアルバム8枚を紙ジャケット仕様で復刻して収蔵したボックスCD『SLOW NUANCE』の発売に合わせ、へヴィな優作ファンとして知られる、リリー・フランキーに“シンガー・松田優作”の魅力をたっぷりと語ってもらった。

──リリーさんが初めて優作さんの“歌”に触れたのはいつぐらいになるんですか?

リリー 「いつだろう……。はっきり思い出せないけど、たぶんテレビで歌ってるのを観たのが最初だったんじゃないかな。当時は俳優も、みんな歌を歌ってたから、ごくごく当たり前の光景として受け入れてたような気がするけど。優作さんが『夜のヒットスタジオ』に出演したときもリアルタイムで観てたよ。上下革の衣装にレイバンのサングラスで歌ってて、すごく格好よかった。メドレーで何曲か歌ったと思うんだけど、あの放送は衝撃的だったね。腫れ物に触るような、(司会の)

井上順のトークも含めて(笑)」

──優作さんのヴォーカルには、どんな印象を持ちましたか?

リリー 「優作さんにしか出すことのできない、独自の“うねり”みたいなものを感じた。当時は、割とブルージーな歌を歌っていた時期だと思うんだけど」

リリー 「そうだね。でも、“歌う松田優作”に、ちゃんと注目するようになったのは、優作さんが、それまでのブルージーな路線から一転して、ニューウェイヴっぽい曲に取り組みはじめた時期からだね」

──6枚目のアルバム『INTERIOR』(1982年)で、ニューウェイヴ系バンドの

EXと出会って、一気にシフト・チェンジするんですよね。

リリー 「そう。EXって俺の地元の小倉から出てきたバンドでさ。いわゆる“めんたいロック”とかと、いっしょくたにされていたんだけど、すごくオリジナリティのあるバンドで。俺は地元にいるときからEXの大ファンだったんだよね。そうしたら、ある時期から、EXが優作さんと一緒にやるようになって。最初は、ちょっとびっくりしたけど」

──あまりの音楽性の変化に。

リリー 「だって、ニューウェイヴって、そもそも優作さんみたいに血の気の多い奴がやるような音楽じゃないでしょ(笑)。でも意外性と同時に、『INTERIOR』というアルバムを通じて、松田優作という人の多面性をまざまざと見せつけられたような気がして。優作さんって一見、頑固なようでいて、時代の空気に敏感に反応してた人だから。たぶん音楽的な面でも、そういう嗅覚が働いたんだろうね。で、またEXとやるようになってから、優作さんも音楽の持つ可能性みたいなものに、一気にのめりこんでいったんじゃないかな」

──後期のアルバムでは、作詞だけじゃなくて曲作りにも参加するようになったり。

リリー 「俳優とミュージシャンの境界線が、どんどんなくなっていったんだと思う。音楽をやることで俳優にフィードバックできることと、俳優をやることで音楽にフィードバックできることを常に両方、真剣に考えていたんじゃないかな。でも、松田優作のファンって、すごく多いと思うけど、ミュージシャンとしての優作さんの魅力に、ちゃんと触れたことのある人って、それほど多くないんじゃないかな」

──残念ながら、俳優としての認知度に比べると、シンガーとしての認知度は少ないでしょうね。

リリー 「はっきり言って、もったいないよね。ミュージシャン・松田優作を知ることで、俳優・松田優作に対する造詣もさらに深まると思うんだけど」

──“表現者”という意味では、完全に繋がっているわけだし。

リリー 「たとえば初期のブルージーな路線と、後期のニューウェイヴ路線では歌い方も全然、違うんだけど、ブルースを歌うときは、据わりのいい重心の低い声で歌って、ニューウェイヴを歌うときは、不安定で繊細な方向に声の重心を持っていってる。優作さんの歌を実際に聴くとよく分かるけど、わざと歌い方を変えてるんじゃなくて、あくまでも自然な形で歌の世界に入り込んでるんだよね。とにかく表現力が半端じゃない」

──ところで優作さんが生前に残されたアルバムから、リリーさんがあえて1枚選ぶとするならば?

リリー 「やっぱり『INTERIOR』になると思うんだけど、1 stアルバムの『まつりうた』(1976年)と『HARDEST DAY』(1981年)も外せないね。

ビートルズが7年であれだけ音楽性を変化させたように、『まつりうた』から『HARDEST DAY』を経て、『INTERIOR』に至るまでの6年間の変化も相当なものだと思うよ(笑)。この3枚を聴いてもらえば、それがよくわかると思う」

──ちなみに思い入れのある1曲となると。

リリー 「〈マリーズ・ララバイ〉かな。カラオケに行くと必ず歌うし。優作さんの歌が1曲ぐらいしか入ってないような店に行くと途端に不機嫌になる。“何しに来てると思うんだ、こっちは松田優作にカブれに来てるのに”って。(取材時に流れていた優作さんのCDにしばらく耳を傾けて)……それにしても、こんなに男の世界を歌い上げてる人って、今、いないよね」

──そういった男臭い魅力を女性リスナーにも……。

リリー 「いや、女子は無理して聴くことないんじゃない? だって好きなコの家に行って、優作さんのアルバムが流れてたら、なんか重いもの感じるでしょ(笑)」

──たしかに(笑)。

リリー 「優作さんの映画だって、そうだと思うよ。女子が

『野獣死すべし』(1980年)の良さが同じ意味で分かるとは思えない(笑)。分かったとしても、理解の度合いが違うと思う。そこは俺らが

『アメリ』を観ないようなもんでさ(笑)。やっぱり優作さんの表現する世界って、男にこそ沁みるものなんだと思う」

──たとえば

銀杏BOYZを聴いてるような若いコたちには、どんな風に聴こえるんですかね。

リリー 「今の10代のコって、いろいろなものを咀嚼する力があると思うから、単純に“カッコいい!”って受け入れると思うよ。逆に俺たちみたいに80年代を通過しちゃってる人間は、自分の好きなものにヨソからの付加価値を付けないと不安だったりするから、優作さん的なカッコよさを素直に受け入れづらいんじゃないかな。そういう意味でも、優作さんの歌をむしろ若いコたちにガンガン聴いてもらいたいよね」

──では、最後に。今回のボックス化に合わせて、優作さんが残した音源を改めて聴き直されて、どんな印象を受けましたか?

リリー 「サウンドが全然、古くさく聴こえないんだけど、それって、やっぱり歌っている人が、まだ生きてるからだと思うんだよね。生きていても死んでるような人の歌って、古くさく聞こえるでしょ。優作さんの歌からは、いまだに生々しいエネルギーを感じるし、だからこそ、いつでも新しく聴こえる。本当に稀有なシンガーだと改めて思ったね」

取材・文/望月 哲

撮影/高橋 希(リリー・フランキー ポートレイト)

文/望月 哲

『まつりうた』(1976年/東宝レコード)

『太陽にほえろ』でのTVデビューから3年後に発表された1stアルバム。初レコーディングながら持ち前の無骨で味わい深い重低音ヴォーカルを存分に披露している。先頃、奇跡の復活を遂げた佐井好子が2曲で詞曲を提供しているのも興味深い。

『Uターン』(1978年/ビクター)

立木義浩撮影、平野甲賀デザインによるインパクト抜群のジャケットのみならず、「ストリッパーの子守唄」「あさって野郎」「心臓のハードパンチ」といった楽曲タイトルからもハードボイルドな男の美学を強烈に感じる2ndアルバム。演奏は大野雄二バンド。

『TOUCH』(1980年/ビクター)

松田優作の代表曲ともいえる「YOKOHAMA HONKY TONK BLUES」が収録された3rdアルバム。この作品では早くもセルフ・プロデュースを手掛けている。ブルース主体の作風ながら、全体的に洒脱で落ち着いたサウンド・メイキングが施されている。

『HARDEST DAY』(1981年/ビクター)

映画『ヨコハマBJブルース』のサントラ的意な味合いを持つ4thアルバム。M2のへヴィなルーツ・レゲエ「Bay City Blues」はボブ・マーリィ&ザ・ウェイラーズに対する極東からの早すぎる回答!? リリーのフェイヴァリット・ソング「マリーズ・ララバイ」も収録。

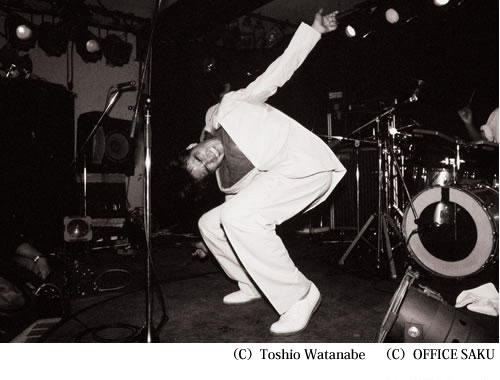

『HARDEST NIGHT LIVE』(1981年/ビクター)

81年の全国ツアーから、愛知厚生年金会館と東京郵便貯金会館でのライヴを音源化した作品。バックを務めるのはクリエイション+エディ播。優作自らが日本語詞を手掛けたローリング・ストーンズ「ホンキー・トンク・ウーマン」のカヴァーも聴きもの。

『INTERIOR』(1982年/ビクター)

それまでのハード・ブルース路線から一転、ニューウェイヴ・ロック・バンド、EXとの邂逅を経て先鋭的なサウンドを模索した意欲作。EXの梅林茂は、その後、映画『それから』など松田優作出演作品をはじめ、さまざまな映画音楽を手掛けることとなる。

『DEJA-VU』(1985年/ビクター)

前作で試みたニューウェイヴ的なサウンド・アプローチをさらに押し進めた6thアルバム。“松田優作 with EX”名義で発表されたことからも音楽に懸ける熱い想いが伝わってくる。ジャケットのイラストは前妻との娘が3歳のときに描いた優作の似顔絵。

『D.F NUANCE BAND』(1987年/ビクター)

作詞のみならず、バンド・メンバーとともに本格的な曲作りに取り組むこととなったラスト・アルバム。ギリギリのフォルムまで削ぎ落とされたストイックなサウンドと、イマジネイティヴな歌詞の世界が織り成すサウンドは独自の美意識に満ち溢れている。

『まつりうた』(1976年/東宝レコード)

『まつりうた』(1976年/東宝レコード) 『Uターン』(1978年/ビクター)

『Uターン』(1978年/ビクター) 『TOUCH』(1980年/ビクター)

『TOUCH』(1980年/ビクター) 『HARDEST DAY』(1981年/ビクター)

『HARDEST DAY』(1981年/ビクター) 『HARDEST NIGHT LIVE』(1981年/ビクター)

『HARDEST NIGHT LIVE』(1981年/ビクター) 『INTERIOR』(1982年/ビクター)

『INTERIOR』(1982年/ビクター) 『DEJA-VU』(1985年/ビクター)

『DEJA-VU』(1985年/ビクター) 『D.F NUANCE BAND』(1987年/ビクター)

『D.F NUANCE BAND』(1987年/ビクター)

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。