まさかこんなに歌心あるソングライターだとは思わなかった。このアルバムを聴いてあらためてそう実感する人も多いのではないだろうか。

レディオヘッドのドラマー、

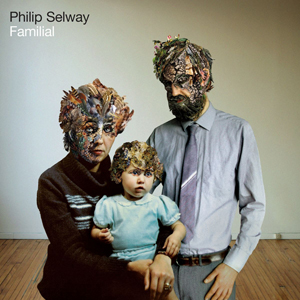

フィリップ・セルウェイの初のソロ・アルバム

『ファミリアル』。ドラマーのアルバムとは思えない、ラフな温もりと穏やかな目線によって描かれるた楽曲は、本人もフェイヴァリットにあげる

ボニー“プリンス”ビリーや、同じようにウィスパー・ヴォイスが魅力だった

エリオット・スミスらの作品を思い出させるほどにヒューマンで味わい深い。もっとも、これまでに伏線がなかったわけではなく、元

クラウデッド・ハウス/

ザ・フィン・ブラザーズの

ニール・フィン&フレンズ名義で2001年に発表された『7 Worlds Collide』に同じレディオヘッドからエド・オブライエンとともに参加し、すでにその片鱗を覗かせていたのを覚えている人もいることだろう。その時の人脈を活かして、今回の初ソロには

ウィルコの

グレン・コッチェやパット・サンソン、セバスチャン・スタインバーグらも応援参加。アメリカではそのウィルコと同じノンサッチからリリースされるという『ファミリアル』は、フィリップにとって自身のアイデンティティの一部であるとともに、長年誰にも見せずにそっと隠していた宝物のような作品なのかもしれない。

――もともと、あなたはこうしたシンガー・ソングライター的な作品を作ることを目指していたのですか?

――もともと、あなたはこうしたシンガー・ソングライター的な作品を作ることを目指していたのですか? フィリップ・セルウェイ(以下、同)「一番最初はドラムも叩いて、曲も書いていたんだ。歌も歌おうとしていたよ。15、6歳の頃かな。でも、レディオヘッドを始めた時にドラムに専念したんだ。ソングライターとしての顔はその時にいったん自分の裏側にしまい込んだわけさ。でも、7年くらい前に、また出てきてね。まあ、いつも僕の頭の片隅にずっとあって、いつかまたやりたいって思っていたんだろうな。レディオヘッドが遠回りさせちゃったけどね(笑)」

――あなたのシンガー・ソングライター志向の根っこにあるのはどういう音楽なのでしょう?

――あなたもまた囁くようなヴォーカル・スタイルですが、彼らの作品のどういうところにそれぞれ参考になるべき点がありました?

「最初はそんなところまで考えてなかったんだ。自分はウィスパー・ヴォイスだってこともわかってなかった。このアルバムをプロデュースしてくれたイアン・ダヴェンポートと作業を始めた頃は、ほとんどまだ自分に合う歌声を見つけようとしてばかりだったよ。でも、イアンと話をしているうちに、そうやって自分の好きなアーティストの作品を何度も聴いて、参照点を持っていることだけで十分いいアルバムを作れるだろうって気づいたんだ。参照点を頭の片隅に持っていれば、いろいろな歌い方を試してみて、曲が生き生きするかどうかがわかるからね」

――つまり、曲が歌い方を引き出した、と?

「そうだと思うよ。たしかに僕は囁くような歌い方をするアーティストが好きだ。でも、だからって自分もそうしようと思っていたわけじゃないんだ。それに、もともとこれらの曲は、ただ自宅で書かれたものだったんだ。僕とギターだけでできた曲だよ。まさか本当に自分が歌うことになるなんて思っていなかった。メロディ・ラインを、ガイドライン的にフンフン……って感じで歌っていただけなんだ。実際そうやって曲が生まれたんだよ。だから、正式な歌い方でやってみると、どうもダメなんだ。だから、本チャンでもこういう歌い方になった、と、まあ、そういう順序だったんだよ、実のところは(笑)。だから、実際のレコーディングも音の周波を合わせるのが大変だった。歌声を生かすためにね」

――なるほど。かつて、私がエリオット・スミスに会った時、彼は自分の囁くようなヴォーカルが最初はすごくイヤだった、本当はジョン・レノンのようにシャウトしたかった、と話してくれたことがあるんです。で、ウィスパー・ヴォイスが自分のスタイルと気づいた時に、今度はその歌声を生かすための音作りに腐心しなければいけなかった、だから、自分のアルバムは低音が薄めで高音を絞ったようなバランスになっているんだ、と。あなたも同じような苦労を今回のアルバムで体験したわけですか。 「ああ。その気持ちわかるよ。実際、僕は曲ごとに多くの違ったアプローチをしてみたんだよ。すごくいい演奏ができて、その上に歌を乗せようとしても、そこに自分らしい歌い方をするためのスペースがない時もあった。だから、うん、そうだね、僕の場合も、自分自身の歌い方を軸にして、そこから組み立てていかないといけなかったな(笑)……そうかあ、じゃあ、まず僕はエリオット・スミスをちゃんと聴かなきゃ。聴いたことがないんだよ(笑)」

――ところで、レディオヘッドのほかのメンバーはこのアルバムをもう聴きましたか?

「どうだろう? 少なくとも僕からは聴かせてないよ(笑)。いや、たしかにレディオヘッドには

トム・ヨークという素晴らしいソングライターがいる。で、僕らメンバーはその曲を生かすための素材であり続けているわけだけど、でも、そのことに僕は何の抵抗もないんだ。むしろそこには誇りがあるよ。実際にトムのソングライティングには、僕ら5人の関係を引き寄せる何かがある。僕もレディオヘッドを始める前から曲を書いていたけど、僕のマテリアルがトムの曲と同じように5人を惹きつけるようには感じなかったからね。でも、それ以上に僕ら5人はミュージシャン同士のグループだ。トムの曲がどうのこうのってバンドじゃないんだよ。ただ、誰かが何かの間違いで“〈ノー・サプライゼズ〉や〈ストリート・スピリット〉という曲はじつはフィルが書いているんだよ”と言ったとしても、“ふうん。オーケー。ともかく、よくやったね”って感じかもしれないけどね(笑)」

取材・文/岡村詩野(2010年8月)

協力/小木曽涼子

――もともと、あなたはこうしたシンガー・ソングライター的な作品を作ることを目指していたのですか?

――もともと、あなたはこうしたシンガー・ソングライター的な作品を作ることを目指していたのですか?

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。