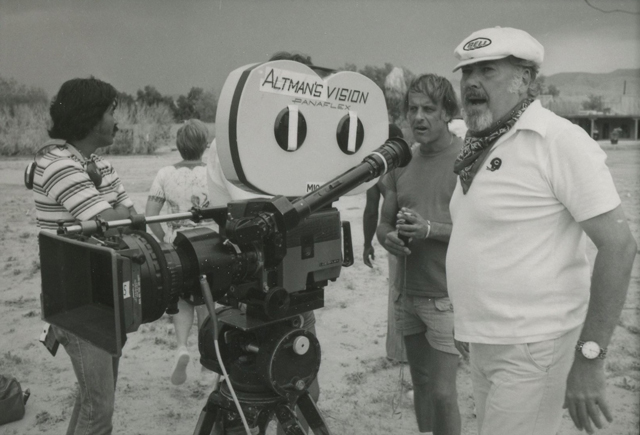

そのアルトマンと、1970年代末〜80年にかけて一緒に仕事をした音楽家が、長年、日本に住んでいるという。その人の名は、

トム・ピアソン(Tom Pierson)。作曲家で、ピアニストで、自身でも映画監督を務めたことがある(

『ターキー・ボーイ』2009年)という経歴の持ち主。アルトマン作品では『パーフェクト・カップル』(1979年)、

『クインテット』(1979年)に参加し、『ポパイ』(1980年)でもひそかに仕事をしていたのだそう。また、日本でも人気の高い

ウディ・アレン作品

『マンハッタン』(1979年)でも、彼の施したオーケストラ・アレンジが大々的に採用されている。 アルトマンとの仕事を通じて、人生に大きな影響を与えられたという彼に、ドキュメンタリー公開を記念して、アルトマンその人の魅力などを大いに語ってもらった。

トム・ピアソン

――まずロバート・アルトマンの映画でサウンドトラックに深く関わった音楽家の方が今日本に住まれているということが単純に驚きでした。トムさんがアルトマン監督と一緒に仕事をされたのは今から35年ほど前ですが、今回、ロン・マン監督によるドキュメンタリー映画『ロバート・アルトマン〜』をご覧になって、率直にどう思われましたか?

「大好きな映画だと思ったよ。とても丁寧に作られているし、アルトマンの人生をすばらしい語り口で伝えている。もちろん、本を読んだり、彼自身との交流を通じて私はアルトマンについていろんなことを知っていた。それでも、私はこのドキュメンタリーを100%の自信でみなさんにおすすめすることができる」

――ロバート・アルトマンという映画監督の存在を知ったのは、いつ頃でしたか?

「おそらく『ナッシュビル』(1975年)の頃かな。あの映画はアメリカでは大ヒットしたし、たくさんのプロモーションも行われていたからね」

――アルトマンと出会った70年代後半、映画音楽の仕事をすでに始めていたんですか?

「映画音楽の仕事をしたいと心から思っていたわけではなかった。その頃私は

ジュリアード音楽院に通ってクラシックのピアニストになりたかったから。だが、私は早くに結婚をしたので、音楽で生計を立てる必要があった。それで、ニューヨークでフリーランスで働くミュージシャンになったんだ。あらゆる種類の音楽で仕事をしたが、そのほとんどはブロードウェイのミュージカルだった。そのうち、ブロードウェイの有名な作曲家だったギャルト・マクダーモットと知り合ったんだ。彼は60年代の終わりにロック・ミュージカル『ヘアー』を作った人物だった。ギャルトの手引きで、私は映画版の

『ヘアー』(1979年、

ミロス・フォアマン監督)で一緒に仕事をすることになったんだ。それが私にとって映画の世界に足を踏み入れる第一歩になった」

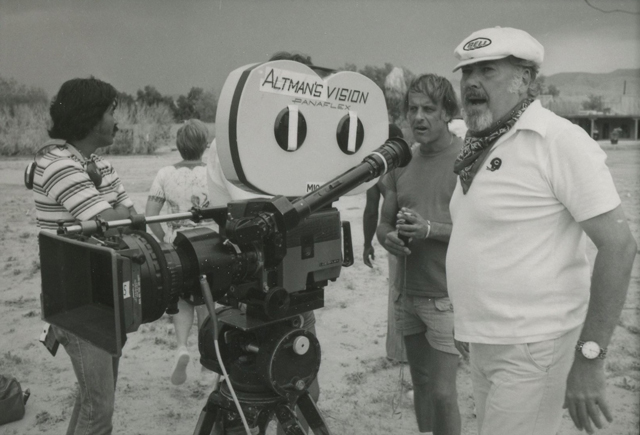

©2014 sphinxproductions

――なるほど。そういう縁だったんですね。

「その頃は一年に一本映画音楽をやって、それと同時に自分のやりたい音楽もやりたいという夢を抱いていた。映画音楽の世界の競争がとても激しいということを、まだ私はよく理解していなかったんだ。この世界でやっていくには1000%の力を投入しなくてはならないのに、大きな映画の仕事が来ても自分の交響曲を仕上げるためにその仕事を断ったりしていた。エージェントとの契約もしていなかったくらいだから」

――映画の世界にどっぷり浸かっていったわけではないんですね。

「ただし、映画から学んだことは多い。作曲の仕方や、力学というのかな、自分とは違う領域にいるクリエイティヴな人々がどういうふうに仕事をしていて、どういうふうにやりたいことをやっていくのかを目にすることは、私を成長させてくれる大きな体験だった。そして、そういう意味でもボブ(ロバート)・アルトマンとの出会いは、私にとって最大の出来事だったね」

――では、まさにそのアルトマンその人との出会いは、どのようなものだったのですか?

「一番最初に会ったときのことを思い出そうとしているんだが……。映画の仕事をすることになって、ニューヨークからロサンゼルスに私は引越をした。スタジオで会ったのが最初だったかな。それ以前にも有名な人物に会ったり仕事をする機会はあったが、そういう種類の人間と比べて、ボブという人間は稀に見るくらいノーマルだった。つまり、後光が差したりしてはいないわけさ(笑)」

――カリスマ的に振る舞うとかではなく、すごく自然な接し方だったわけですね。

「そう。そして、彼は私にとって最良のボスだったし、誰にとってもそうだったと思う。彼のためなら全員がベストを尽くしたいと思う、そういう人物だったんだ。ボブの芸術的な哲学は、みんなに多くの自由を与えることだった。そういえば、こんな話がある。私がボブとやった2本目の映画『クインテット』(1979年)で、私の当初のアイデアは、

ジュリアード弦楽四重奏団を起用することだった。ところが彼の返事は“ダメだダメだ、もっと大編成のオーケストラじゃないと”というものだった。作曲家というのは映画の音楽セクションのトップだからね、自分のやりたいことをやるべきだと私は考えた。それで、私は104人編成のオーケストラをブッキングしたんだ、ボブには何も相談せずにね(笑)」

©2014 sphinxproductions

――すごいですね(笑)。

「ボブがそのことに気づいて、私に電話をよこした。“どうやら話をしたほうがよさそうだな”と言うので、会いに行ったら、“104人もいるのか!”と言って私をにらみつけるんだ(笑)。だけど、彼は私の判断を受け入れてくれた。だから、私も彼に怒られたことに対して文句は言わなかった。もちろん今では相談もせずにそんなとんでもない真似をしたりはしないよ(笑)。ただこの話の大事なところは、ボブが私たちに自由を与えてくれていたってことなんだ。その自由はすべてのスタッフに及んだし、俳優たちもボブのことが心から大好きだった。そんな光景を目にするのは、とても興味深いことだったね。なぜなら、映画監督のなかには、すべての人間をコントロールしたがる人物もいる。おおむねそういう振る舞いは映画にダメージを与えると思うと私は思うんだ。ボブは自分でコントロールしてしまうのではなく、監督とスタッフや俳優の相互作用を好んだ。そうすることで望んだ以上のものも得られると知っていたんだ」

――確かに、今回のドキュメンタリーにも、作品に関わる全員を家族のようにアルトマンが迎え入れる様子が描かれていました。

「ボブには見栄を張るようなところがまるでなかったしね。エンターティンメント・ビジネスの世界には競争が多すぎる。私はボブ・エヴァンス(アルトマン映画のプロデューサー)も知っている。彼も普段はフレンドリーな人物なんだが、仕事の現場では、やはり誰かに打ち勝つということをいつも意識しているんだ。アルトマンには、そういうそぶりはまったくなかった。そういうところが本当に素敵なんだよ」

――あなたがアルトマンと最初に仕事をしたのは『パーフェクト・カップル』(1979年)でしたね。

「あの映画があまり知られていないのが残念だよ。いい映画なのにね。あの映画では劇中で何曲か歌が歌われるが、私は歌ものには関わってない。映画のなかで、

ハリウッド・ボウルで

ロサンゼルス交響楽団が演奏する場面があって、そこで何をどう演奏するのかをコーディネートする必要があった。それが私の仕事で、そのオーケストラのために曲を書いた。映画の効果音的な短い曲を書いたのではなく、コンサートのためのちゃんとした曲を書いたんだ」

©2014 sphinxproductions

――続く『クインテット』でもトムさんが指名されたということは、アルトマンは、あなたの仕事を認めてくれたんですね。

「私だけが認められたとは思わなかったね。みんなの仕事が認められたんだ。だが、ボブはレコーディング中に私を訪ねてきてくれて、両手を上げて“おお、こいつはすばらしいな!”って言ってくれた。他の監督と仕事をしてみればわかるが、普通はもっとクールに“ああ、いいね”って言うくらいさ。ボブみたいに心からの言葉と態度で褒めてくれる人はいない。だからこそ、ボブは人々をその気にさせるんだ。

『ゴスフォード・パーク』(2001年)でもイギリスの名だたる俳優がボブのために集まっている。それは彼に人を惹きつける魅力があるからなんだ」

――続く『クインテット』ではトムさんが104人のオーケストラをブッキングして(笑)。実はその次に彼が手がけた『ポパイ』(1980年)にも関わっているんですよね?

「この話はちょっと特別でね。あの映画の作曲は

ハリー・ニルソンがやった。だけど、アルトマンはニルソンをクビにしたんだよ。ニルソンとアレンジを担当した

ヴァン・ダイク・パークスのコンビは仕事を途中で放り出した、しょうがないやつらだったんだ(笑)」

――本当ですか(笑)?実は僕は以前に『ポパイ』のサントラ盤が日本で発売されるときにヴァン・ダイク・パークスに取材しているんです。

「特別に教えてあげよう。あの頃、私はボブとは一年ほど会ってなかった。ところがある日、ロサンゼルスの広いハイウェイを走っていたとき、なぜか突然アルトマンのスタジオに行かなくちゃいけないと閃いたんだ。アルトマンのスタジオを訪ねて、スタジオに入ってから30分ほどのうちに私は『ポパイ』の仕事をすることになった。ボブはニルソンをクビにして、サウンドトラックを仕上げてくれる存在を探しているところだったのさ。その日は木曜日で、次の月曜日には音源を完成させて納品しなくちゃならない。というわけで、未完成のトラックの数々を私がアレンジしなおして、映画に間に合わせたんだ。ニルソンとヴァン・ダイクは『ポパイ』のおなじみのフレーズを使っていなかったので私が新たにそれを用意したし、ニルソンの曲のインスト・ヴァージョンを作ったりした。今となってはサントラ盤に私のクレジットがあろうがなかろうが気にしてはいないけどね」

――ニルソンは当時深刻なアルコールの問題を抱えていたと言われてますから、その影響もあったのかもしれませんね。

「そうかもしれないね。ボブがあんなふうに重要なスタッフを映画から追い出すのは見たことがない。それに、『ポパイ』は大きなプロジェクトだったから、決まったスケジュールに合わせる必要があった。私が『ポパイ』でやったのは、散らかったものを掃除して綺麗にしたってところかな(笑)」

――でも、それから20数年して、アルトマンは『バレエ・カンパニー』(2003年)でもう一度ヴァン・ダイクをサウンドトラックに起用してますからね。それもまたアルトマンらしさの表れなのかもしれません。 「本当に?何と言ったらいいかわからないね(笑)。だが、もしかしたらボブは、ヴァン・ダイクではなくニルソンに問題があったと思っていたのかもしれないね」

©2014 sphinxproductions

――『ポパイ』は残念ながら興行面でもセールス面でも失敗作と言われてしまいました。

「あの映画はクリスマス・シーズンの公開で、私はサンディエゴの映画館で見た。場内は子供たちでいっぱいだったし、一緒に行った私の兄弟の子供たちはあの映画を大好きになったよ(笑)!」

――それを聞けたのはうれしいです。今回のドキュメンタリーのなかでも『ポパイ』がけちょんけちょんに言われるシーンが出てきますから(笑)。

「子供たちは本当に喜んでいたよ。厳しく言うのは批評家だからね。それに、私はひどいレビューの作品ほど見たいと思うタイプの人間なんだ(笑)。

オリヴァー・ストーンの

『ニクソン』(1995年)も公開時のレビューはひどいものだったが、見に行ったら大好きになった。

ティム・バートンの

『マーズ・アタック』(1996年)も当時はバカにされていたが、今では私にとってのベスト・ムーヴィーだよ」

――『ポパイ』もあれだけボロクソに言われると、逆に見たくなる感じがあります。アルトマン自身のフィルモグラフィーにもそういうところがありますよね。ヒットした映画だけでなく、“なんだこれは?”という作品も見たくなるんです。

「つまり、映画を作るのが本当に好きだったんよ。ボブは39本も映画を撮った。その本数の多さも含めて、何事も中庸であるよりも、どちらか極端に振れるもののほうがいいと私は思うんだ。どっちつかずでやるなんて、うまくいかないものだよ。確かに、『ポパイ』が興行的に失敗したためにアルトマンは自分のスタジオを売却し、それこそ億万長者からコンビニのバイトに転落してしまったような生活を送るはめになった。でも、その苦しい80年代にも彼は演劇の仕事をしたり、ミニシアター向けの映画を撮り続けた。苦境と戦いながら徐々に立場を取り戻していって、90年代に『ザ・プレイヤー』以降の黄金時代を迎えることができたんだからね。あれほどの立場にあったアーティストが、ピュアな情熱を失わず、映画作りをあきらめることなくカムバックしたことはすごいと思う」

――そういえば、トムさんも当時ソリが合わなくて苦労した監督さんがいらしゃったとか。

「ウディか(笑)!ウディ・アレンは私が仕えたボスのなかでも最悪の人物だった!」

――あなたが音楽を担当した唯一のウディ・アレン作品『マンハッタン』(1979年)は、あんなに素敵な映画なのに(笑)。

「今なら、私とウディの関係を自分でも納得できる。でも当時はそれがまったく理解できなかったんだ(笑)。ボブとウディの違いで言えば、ボブは“君は君自身であれ”と言う。でも、ウディは“僕の召使いになって”と言う。私は他の連中みたいにウディに従わなかったから、彼は私のことを嫌っていた。もちろん私だって、のちに自分で映画を撮るときにはスタッフをコントロールしたいと感じたし、そういう面では私にウディを非難する権利はない。今にして思えば、ウディと私の間にもっと良い関係を築く努力があればよかったと思うよ。私は若かったし、映画業界での経験といえば、ボブから“自由にやれ”と言われたことだけ。その頃の私には、サラリーマンみたいな気持ちで映画の仕事をすることはできなかった。だから、ある意味、これは私の個人的な失敗のひとつでもあるんだよ。大事なのはその映画をいいと思えるかどうかで、監督とトラブルがあったとか、性格が悪かったとかは大したことじゃないんだ」

©2014 sphinxproductions

――わかります。しかし、『ヘアー』での映画音楽デビューから数えてもわずか2年ちょっとの間で、アルトマンやウディ・アレンといった個性の強い仕事をしたわけですから、その経験はトムさん自身の音楽を作る上でも大きなものだったんじゃないですか?

「私はラッキーだったと言えるだろうね。アルトマンはまさに“反体制的”な人間だったし、私が仕事を共にした映画監督はみな自分の作りたい映画を作っていた。大衆を喜ばせるためだけの映画や、プロデューサーの言いなりの映画を作るような監督じゃない。その積み重ねは私に“プロデューサーはクリエイティヴな人間の言うことに耳を貸すべきだ”という強い信念を与えた」

――アルトマンの作品の大きな魅力のひとつに、音楽面でのユニークさがあると思うんです。自分が担当された作品以外で、音楽が好きなアルトマン映画はありますか?

「

『三人の女』(1977年)は見たことがあるかい?あの映画の音楽は、私のお気に入りなんだ。あの映画でジェラルド・バズビーが担当した音楽はとても作品に合っていた。小さな音量で、ひねりが効いていて、興味深いものだったね」

――では、音楽的な側面を離れてもかまわないので、トムさんが選ぶアルトマン作品のベスト3を教えてください。

「おそらく『M*A*S*H』(1970年)、

『ザ・プレイヤー』(1992年)、『ゴスフォード・パーク』(2001年)だね。補欠候補もいっぱいあるが、この3本が私にとってのアルトマン・クラシックだ。もし、そのなかから一本を選ぶなら『ザ・プレイヤー』。とても緊密に脚本が練られているし、あらすじもしっかりしている。ある意味、アルトマンらしくない作品なんだけどね」

――生涯に39本も長編を監督したアルトマンですから、トムさんが見たことのない映画もありますよね。今回のドキュメンタリーをきっかけに、これから見てみたいと思った作品はありますか?

――アメリカに行って、空港で暇つぶしをしていたり、夜中のダイナーに行ったりすると、喧嘩してるカップルがいたり、寝てる人がいたり、いろんな人たちがいますよね。そういう群像を見ていると、いつも“ああ、アルトマンっぽいなあ”と思ってしまうんです。

「確かにそうだね。監督によっては、人間描写に向かう人もいるし、画としてのイメージに向かう人もいる。ボブは人間たちのいる場所を描くことをとても強く意識していたし、それを映画としてクリエイティヴに成立させることに情熱を注いでいた。それが彼のトレードマークのようなものだったと思うよ」

――ドキュメンタリー『ロバート・アルトマン〜』のなかで、好きなシーンを挙げてもらってもいいですか?

「テレビの仕事をしていた若い頃に、プロデューサーが別の街に出かけて不在になった隙に自分たちの好きなように撮ってしまったという話は好きだね(笑)。あと、一番感動的なシーンのひとつに、アカデミー賞での名誉賞を受賞したときのスピーチがある(2006年3月5日、第78回アカデミー賞授賞式)。あのとき、長年彼を迫害してきた映画業界の連中を指差して“どうだ!”って言うこともできただろう。でも彼はそんなまねはしなかった。そして“新しい心臓を移植したから、あと50年生きて映画を撮りたい”と言った。あの場面にこそ、彼の素晴らしさがある。本当に素晴らしい人物であり、素晴らしい友人だった」

取材・文 / 松永良平(2015年9月)

撮影 / 久保田千史

監督・製作: ロン・マン

脚本: レン・ブラム

編集: ロバート・ケネディ

コンサルタント: キャサリン・リード・アルトマン / マシュー・セイグ

証言: ポール・トーマス・アンダーソン / ジェームズ・カーン / キース・キャラダイン / エリオット・グールド / フィリップ・ベイカー・ホール / サリー・ケラーマン / ライル・ラヴェット / ジュリアン・ムーア / マイケル・マーフィ / リリー・トムリン / ブルース・ウィリス ほか©2014 sphinxproductions

原題: Altman / カナダ / 2014年 / 95分

配給: ビターズ・エンド

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。