――初来日の時(2004年)は正直いって知る人ぞ知るといった存在でしたが、今回ビッグになってまた日本に帰ってきてくれてうれしいです。状況は前と違いますよね?

Neil Jones(vo, g / 以下NJ) 「イギリスとかヨーロッパでもそうなんだけど、やっぱりポール・ウェラーと共演したってのが大きかったね」

Neil Sheasby(b / 以下NS) 「あと日本ではFUJI ROCK FESTIVAL(2015年)に出たのもデカかったんじゃないかな」

――初来日時にいろんな人をライヴに誘ったんですけど、みんな私より好きになっちゃったんですよ(笑)。

NJ 「はははは! 最初に来た時はレッドシューズって小さなクラブだったんだけど、会場もだんだん大きくなってどんどんお客さんも増えてきて。俺たちの音楽を気に入ってくれてそうやって広がっていくのはうれしいよね」

――もちろんモッズシーンとかソウルシーンだけに向けてやってるわけではないと思いますが、特にモッズシーンの人なんかはやっぱりストーン・ファンデーションみたいなバンドが出現するのを待ってたと思うんです。その上でポール・ウェラーとの共演ときたもんだから、そのニュースには大いに興奮させられました。ストーン・ファンデーションを支持してる層は日本ではモッズシーンに関わりがある人たちが重要になってます。

NS 「思うにイギリスでもそうだよね。やっぱりシーンってものがあってそこでみんな繋がってて広がっていくからね」

Photo by Tsuneo Koga

――さて、ポール・ウェラーが今回のニュー・アルバム『Street Rituals』をプロデュースするにいたった経緯はなんだったんでしょうか。

NJ 「まず、ポールが俺たちの前の2作のアルバムを聴いて気に入ってくれたみたいで、電話をくれたんだよ」

――え?! 直でですか?

NJ 「そうそう(笑)。びっくりしたよ。で、彼が“新しいデモを聴いてもらいたいから送ってもいいか”と。それが今回入ってる〈The Limit of a Man〉なんだけど、それはほんとにまだラフなデモってかんじだったから、そこに俺たちがバックトラックをかぶせて送りかえしたんだ」

NS 「それをポールが気に行ってくれて、ちょっと一緒にやらないかってことで彼のBlack Barn Recording Studioでセッションをやるってことになったんだよね。だから自然にことが進んでいった感じかな。でもね、最初はコラボっていっても彼がちょろっと自分のパートを演奏していなくなるかと思ってたんだよ。ところがずっとスタジオに残って一緒にいろいろとやってくれて、すごいうれしかったね。彼とはウマが合うから自然な感じで一緒に作品を作れたな」

VIDEO

――ところでお二人は年齢はおいくつなんですか?

NS 「ん? いくつかって(笑)? 今年50だよ」

NJ 「俺は41。バンドってイメージ的には若いうちにバーン!と成功してビッグになって、そこから落ちていくみたいなのがあるけど、俺たちは20年間ずっと着実に安定してやってきて、ゆるやかではあるけどだんだん大きくなっていってる感じだね」

NS 「だから俺は60になるころにはスーパースターになってるかな(笑)」

――いやいや、そういう意味で年齢を聞いたんじゃないんですよ(笑)。青春時代に聴いたポール・ウェラーは彼のどの時期だったかなってのを知りたかったわけです。

NS 「いや、『

SOUND AFFECTS 』(80年)だね。だからホントに彼が音楽を始めるきっかけみたいなもんなんだよ。そんな人と一緒にやることになるなんてすごく不思議な話だよね。思ってもみなかったな。信じ続けると夢ってかなうもんなんだな」

NJ 「俺はもうちょっと年下なんで、ジャムとか

スタイル・カウンシル というよりソロになってからだね。そっちに影響をうけてる。『

Stanley Road 』(95年)や『

Wild Wood 』 (93年)……全部素晴らしい。音楽のクオリティが高いのはもちろんだけど、彼はそれだけじゃなく、アートワークだったりファッションだったり、スタイルもかっこよくて、たくさん影響受けたよね。それは自分のバンドにも反映されてると思うな」

NS 「彼のそういうとこを見習ってストーン・ファンデーションもジャケやMV、写真ひとつにしてもそうなんだけど、音楽以外の部分もこだわってる」

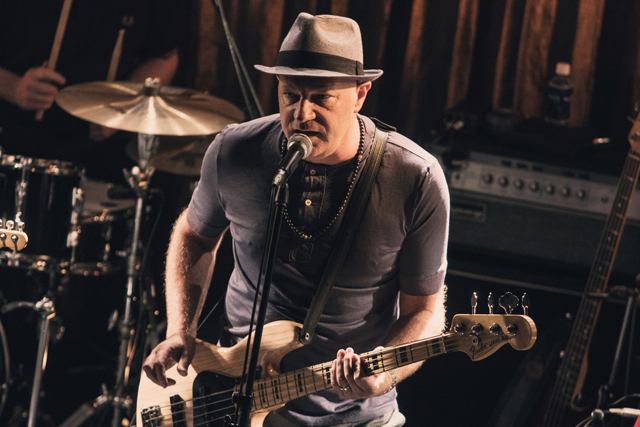

Neil Jones / Photo by Tsuneo Koga

――さて、実際にポール・ウェラーとレコーディング作業をしてみて、これまで自分たちでやってきたやり方と違った部分なんかはありましたか?

NJ 「今までの俺たちはアイディアはいろいろと出てくるものの、それをほったらかしにしがちなとこがあってさ。深く追求しないままに“まぁ、このくらいでいいか”って感じで次に行ってたんだよね。でも、ポールはそれをみて“ちょっと待ってくれ”と。そこからどんどん深い方向に突き詰めていくことができたな。今回特にそれが顕著なのは〈The Colour of...〉って曲のギターだね。彼はスタジオに入ったらすごくエネルギッシュでさ、熱い人だよ。俺たちが食事を買いに出て戻ってきてみたらストリングスのフレーズをアレンジして入れてくれたりとか」

NS 「まぁ、プロデューサーを迎えること自体が初めてだったんでね。それによって曲がどんどんいい感じに生まれ変わっていくってのが新鮮だったな」

VIDEO VIDEO

――新作は以前の2枚よりもテンポが落ち着いたかんじがします。それは意識的でしょうか?

NS 「意識はしてないかな。ただ、今回のアルバムは例えば

マーヴィン・ゲイ の『

WHAT'S GOIN ON 』だったりとか自分たちが影響を受けたメッセージ性のあるアルバムを参考にしたんだよね。だからもしかしたらそういうメッセージ性を大事にしたことでテンポが落ち着いたのはあるかもしれない。イメージ的には都会の風景を感じるように作ったし、録音が春だったってのももしかしたらあるのかな? でも、一番伝えたかったのはライヴ感だよ。これは6日間で集中して作ったから、勢いはあるはずだね」

――これまでのノーザンソウル的な曲調からまた一歩進んだ感じがありますね。

NJ 「そうだね、ノーザンソウルはすごく好きで影響も受けてるけど、今回のは前と同じようなサウンドにはしたくなかったんで70年代初期の要素をいれていったね。コンガが入ってちょっと

カーティス・メイフィールド みたいなとこがあったりとか、もっとよりソウルっぽいものになって雰囲気は変わったかも」

Neil Sheasby / Photo by Tsuneo Koga

NJ 「まずベティがイギリスにいるってことをレコーディングしてる時にポールが気づいてマネージメントに連絡とってみたんだよ。彼女に参加してもらおうと思ってたナンバー〈Season of Change〉は歌詞の内容がアメリカの大統領選のことなんだけど、ベティはそういうメッセージに対して個人的に思うとこがあるので私も歌いたいってことで直ぐに快諾してくれたんだよね」

NJ 「ボン・ジョヴィと(笑)? それは知らなかった。キース・リチャーズなんかと一緒にやってるのは知ってたけど。ウィリアム・ベルの方はね、去年ロンドンのUnion Chapelってとこでサポートして以来仲良くなっていい関係性を築けてたからこっちもスムーズに実現することができた。彼のSTAXレコード時代の〈Phases of Reality〉(72年)って曲にはほんとに影響を受けてるよ」

VIDEO VIDEO

――これまでもドクター・ロバート(ブロウモンキーズ)やピート・ウイリアムス(デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ)などなどおそらくあなたがたが影響を受けてきた名だたるミュージシャンと共演を果たしてますよね。

NS 「カーレーン・アンダーソンもね。やっぱりすごくうれしいよ。ただ、オファーしたところで自分らの音楽を気に入ってもらえないことには絶対に受けてくれないからね。まずそういう憧れてた人たちに自分らの音楽を気に入ってもらえたことがすごくうれしくて、モチベーションになったよね」

NJ 「あと、彼らのファンも俺らのことを気に入ってこっちに流れてきてくれるようにもなったんだよ。そうやってファンがどんどん広がっていったね。ポール・ウェラーにしても聴いた方がいいよって彼のファンに言ってくれたりしたからね」

NS 「ただ、誤解してほしくないのは、他のアーティストとコラボして彼らのファンを頂こうと思ってやってるわけじゃないんだ。コラボレーションするというアートがさ、すごくいい音楽を生み出すから好きであって、それが結果的にファンにつながっていくってのが最高だね」

Photo by Tsuneo Koga

――さてタイトルの「STREET RITUALS」というのはどういった意味なんでしょうか。

NS 「ストリートっていうのはさ、そこを行き交う皆が何かしらを世の中に向けて訴えることが出来る場所なんじゃないかなって思うんだ。たとえば疲れて歩いてる人がいたとしても、それが彼の訴えかけてることだとも取れる。そういったことが毎日いろんなところで起きてるわけだよね」

NJ 「例えば、俺はコヴェントリーって街がすごく好きなんだけど、メディアは人種差別がひどいとこだとか宗教が入り乱れて牽制しあってるとか悪く言うことが多いんだけど、実際はすごくいいとこなんだよ。ムスリムやジャマイカン、ポーリッシュとかいろんな人種の坩堝でみんな仲良く共存してるように見える。メディアが言ってることだけではなくそこで起きてるリアルな姿を自分の目で確かめたからさ、それがすべてじゃないってことを音楽にのせて伝えたかったんだよね」

NS 「音楽だけじゃなく、それがフットボールでも他のカルチャーでもなんでもいいけど、ストリートにはドレスコードはいらないし、スタイルの違いは関係ない。それらすべての関係性をこのアルバムではメッセージにのせてる」

Photo by Tsuneo Koga

――ところで毎回7インチを出してますけど、そこにはこだわりがあるのでしょうか。

NS 「7インチってフォーマットは大好きだね。もちろんCDみたくマーケティングにのらないのはわかってるけど、そういう伝統的なクラシックレコードのフォーマットってのはくずしたくなくて毎回出すことにしてるんだよ」

NJ 「前に出した〈Back in the Game〉もUKのヴァイナル・チャートで1位になったんだよ。それは自分らにとって快挙だったんでこれからも7インチは出し続けていくよ」

――最後に、この日本語のニュアンスが伝わるかわかりませんが、あなた方は“俺たちの”ストーン・ファンデーションって言いたくなる、そんなバンドなんです。ピープルズ・チャンピオン的な意味です。

NS 「それ、すごくわかるよ。イギリスでもヨーロッパでもみんながひとつになってファミリーみたいになっててさ、そこに新しい人たちもやってきていい社交場になってるね。俺たちは若いバンドじゃないし、客が増えてきたとしても初期からのハードコアなファンのことは忘れないし、感謝しかないよ」

取材・文 / 恒遠聖文(2017年5月)

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。