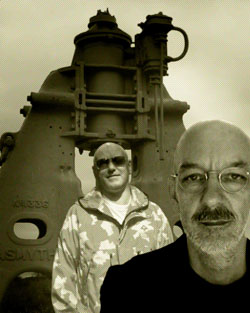

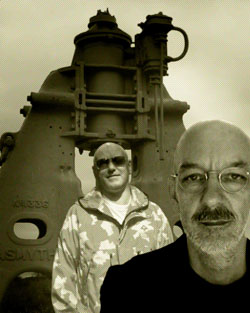

英国のエレクトロニク・ミュージックの重鎮であり、アンビエント・テクノという概念を作り出したデュオ、

ジ・オーブ(The Orb)が新作

『バグダット・バッテリーズ』を引っさげ、来日を果たした。音楽の楽しさ、自由さをたっぷりと詰め込んだショウの素晴らしさは、今年度屈指の内容だった。従って彼らのやる音楽に禁忌は一切ない。多種多様な音楽の断片をサンプルしたりループしたり、時には現実音なども交え、さながら音のゴッタ煮状態。なにが飛び出してくるかわからないお祭り状態だ。だが最高に心地よくハッピーで、難解なところなどまるでないのである。ベテランらしい余裕たっぷりのプレイは、テクノやアンビエント、エレクトロニク・ミュージックといった枠組みを超える、真にヴァーサタイルでエクレクティックな、つまりは音楽そのもの可能性の提示だったとも言えるだろう。インタビューに応じてくれたリーダーのアレックス・パターソンと相棒の

トーマス・フェルマンは、ともに80年代ニューウェイヴの時代から活躍する強者だ。

――素晴らしいライヴでした。ライヴをやる際に心がけていることは?

アレックス・パターソン(以下、アレックス)「ぼくらのライヴに、これといって決めごとはない。トーマスがテーマとなるビートやフレーズを奏でて、ぼくがその場のノリで即興的にさまざまな音を加えていく。ふたりでキャッチボールをしているようなものなんだ。そういう“音による会話”を楽しむのが、唯一心がけていることかな」

――長いこと一緒にやって、マンネリ感などを感じたことはありませんか。

トーマス・フェルマン(以下トーマス)「長いこと一緒にやってるからお互いの性格や好みは熟知している。でもだからといって飽きたりマンネリになることはないよ。昨日のライヴでもお互いの出す音に驚かされた。ぼくらはオーブのほかにそれぞれ別のプロジェクトを運営している。そうしてお互いの活動の自由を認め合うと同時に、そこで得られた成果をオーブに還元するように心がけているんだ。組む相手によって違う自分が出てくるしね。そのコンビネーションがうまくいっているということだろうね」

――曲を作る際に、オーブとそれ以外を分けて考えるんですか。

アレックス「曲を作る段階でも、オーブとそれ以外を区別することはないね。なんでもありの姿勢でやってるから、このふたりが曲を作れば、それがオーブになるんだよ」

――なにより素晴らしいのが、音楽からふたりのフレンドリーで懐の深い人間性がうかがえることでした。茶目っ気たっぷりなステージでの振る舞いも含め、ただの無機的な電子音の順列組み合わせではない、血の通った温かい人間性を感じました。

トーマス「それはライヴの醍醐味だろうね。正直な話、ぼくらのパーソナリティやキャラクターが音楽をやる上で重要かどうかはわからない。でもぼくがステージでテーマを出して、それに対してアレックスが答えて……という会話から観客が何かを感じてくれるなら、それは喜ばしいことだ」

アレックス「そうしたふたりのコンビネーションは、レコーディングでも同じだよ。ぼくらの目指しているものはそこなんだ。意識はしないけど、ふたりのフィーリングが混ざり合って、化学反応がおきて新しいものが生まれる。実験的なんだけど、実験にとどまらないエモーショナルな境地を実現したいと常々思ってる。昨日のライヴではそれができたという手応えがあったんだ」

――あなた方の音楽は実験的な要素もあり、またエンタテインメントとしても成立する親しみやすさもある。あなた方にとって音楽は自己表現なのか、それともエンタテインメントなんでしょうか。

アレックス「それはどちらとも言えないし、どちらかに決めたくもないな。音のやりとりのような実験に没頭してしまうこともあるし、お客が盛り上がってくれれば、もっと楽しんでほしいとも思う。ぼくらはなにか特定の目的や、音のカタチを目指して音楽をやってるんじゃない。ぼくらは今オペラ風の音楽に挑戦しようとしてるけど、それが目標とか理想の音楽というわけじゃない。ぼくは

クラフトワークや

キャプテン・ビーフハートが大好きだけど、彼らのような音楽をやりたいわけじゃない。彼らみたいに型にとらわれない自由な表現を目指しているということなんだ」

取材・文/小野島 大(2009年11月)

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。