“眠りを覚ます上喜撰”……とばかりに1973年、夜明け前の日本ロック史に登場したトリオ・バンド、

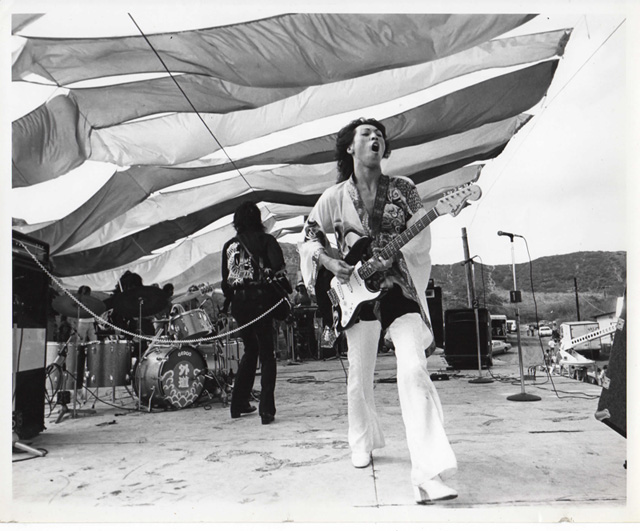

外道。ステージにそびえる鳥居を背に着物を羽織り、万歳三唱、三三七拍子、さらには阿波踊りまでが飛び出すパフォーマンス、会場を埋め“全員、外道に向かって礼!”に応える観客の多くは暴走族のメンバーだった。強烈なオリジナリティと数多くのセンセーショナルな伝説を生んだ熱狂を内包したライヴ・アルバム『

外道』から45年、その再演ライヴ盤と新曲を含むスタジオ・レコーディング盤の2枚組アルバム『

外道参上』をリリースしたフロントマン、

加納秀人に話を訊いた。

――外道はデビュー45周年、ソロ・ミュージシャンとしても走り続けていらっしゃいますね。

「いつのまにか僕は音楽活動50周年。ありがたいね。ギター弾いて、歌って50年間もロックを続けてきた人はあんまりいないから、珍しいことをやってるんだなって思います」

――珍しいといえば、70年代にキャンピングカーで国内をツアーされていたそうですね。

「あの当時、免許ないのにキャンピングカーは2台持っていて(笑)電源車や楽器車に2キロのモニタースピーカーなど車4台で。ずっとジプシーみたいに全国ツアーをしていました。喜多郎の家にも遊びに行き、“宇宙的な音楽をやるんなら、あっち側とダイレクトにつながったものをやらなくちゃ”って円盤呼んだり(笑)」

――加納さんがU.F.O.をお呼びになるんですか?

「はい。当時はガンガン呼んでましたね。

喜多郎がいたバンドがアメリカに行くとき一緒にやろうと誘ってくれたり、

ディープ・パープルとかいろんなバンドにも誘われたけど、断っちゃった。今、思うともったいないですけど、“あっち側”が行かせてくれなくて。俺も、世界で一番すごいバンドを作る、生きている間にすごい音を出す、とは思っていたけど、有名になりたいとは思っていなかったんだよね。でも誘いに乗ったら

ジミ・ヘンドリックスあたりと一緒にワーッとやっちゃって、死んでたかもね(笑)」

――悪さしてますか(笑)。

「ジミ・ヘンがデビューした時、俺がギターを始め、バンドを組んだ時に、後に

レッド・ツェッペリンがデビューしました。子供の時は音楽なんて嫌いだったのに小学5年生で

ビートルズに出会っちゃったの。“これ、俺の仕事かもしれない”って思った。親父に、お前は身体が弱いから30歳で死ぬって言われていたから、時間がない、早く好きなことやろうって16歳で音楽の世界に飛び込みました」

写真提供: 加納秀人

――音楽を好きになったきっかけがビートルズとは意外です。

「みんな

ベンチャーズをコピーしていたけど興味なくて、やっぱりビートルズの歌とメロディがきっかけでしたね。中学生になってギターを手に入れたけど、マラソンでオリンピックに出たい気持ちもあって。どっちにも時間を割きたいから、夜中にギターを弾きながら走ったり」

――外道のライヴで走り回ってるのは、そこからですか!

「そう、練習と一緒なんですよ(笑)。ロング・ケーブルも売ってないから自分で作って。人と一緒は嫌だし、日本人だから着物を着て、歌舞伎を参考にメイクもして、鳥居を建てて。知らないうちに神様の前に立つ格好をしていたんです。誰かの誘いに乗ろうとか、メジャーに行こうとすると神様が行かせてくれないし」

――神様が加納さんをプロデュースしている……?

「実は16歳の時から。周りが金色に光りだして、空から光を当てられて……俺はもしかしたらこのまま死ぬのかなって思ったんです。そうしたら腕をつかまれちゃって。俺はそういうの大嫌いで信じていなかったけど、これはもう仕方ない(笑)。“お前は生きるエネルギーを人々に与えるためにほかの星から来て……”とか言うんですよ。突然知らない、別の俺が“わかりました”なんて答えてる。……音楽と体育にしか興味がない俺は“えー?! なにそれ!”なんて思って」

――なるほど……。

「神様に“本当の音楽”を聴かせてもらったんです。人間の幸福感と神様の素晴らしさがとんでもない勢いで俺の魂から身体から、駆け抜けたんです。

ベートーベンも

バッハも

モーツァルトもビートルズもひれ伏すような音楽でした。これをやれたらいいなあって思った時に、神様が手を離して、戻れたんです。“これ”が使命だってのはわかったけど、人間らしくバカもやらせてください!ってその時にお願いして」

――やんちゃな加納さんらしいお願いですね(笑)。

「ちょっとふざけて鳥居を水玉にしてみようなんてやると、テレビ局なのに俺たちの時だけ電源が入らずに演奏できなかったり、お仕置きもされます(笑)。ビートルズに出会って、神様からの指令で音楽を続けて、全国区になるきっかけは

オノ・ヨーコさんが“外道ってすごいバンドがいる”って

内田裕也さんに言ってくれたんです、不思議でしょ。たくさんのアーティストが出演したワン・ステップ・フェスティバルっていうコンサートの模様から、当時NHKが放送したのは外道、

サディスティック・ミカ・バンド、

イエローとオノさんだけだったんです」

写真提供: 加納秀人

――45周年記念アルバム『外道参上』のDisc 1に収められている『外道LIVE!』はデビュー・アルバムの再現盤ですが、演奏するお気持ちは過去と現在、どう違いますか?

「最初のアルバムになった『外道』は、あの日初めて演奏する新曲ばっかりだったの(笑)。

セックス・ピストルズより早くに、気持ちはパンクでしたね。あの時のエネルギーに負けないことができるか試したかった。衰えていたら、神様に“すみません、そろそろ終わりでいいですか?”っておうかがいしなきゃいけなくなっちゃう(笑)。やってみたらまだまだ俺にはエネルギーがあった。だから死ぬ前日、当日まで続けるってわかりました」

――2枚とも、加納さんの50年が音になったアルバムだと感じました。

「いいものを残せたなって思ってます。Disc 2の『外道STUDIO!』には新曲と45年前の曲が同居してるんですよ。とにかく楽しんでやれました。Disc 1に収録されたライヴの翌朝から、リハもせずにスタジオでDisc 2を録音して(笑)」

――あの演奏を2日間連続ですか! 一緒に演奏した

そうる透さんも松本慎二さんもタフですね。

「大変ですよ(笑)。お互いの練習に付き合っている時間はありませんから、俺のやりたいことをすぐにできるメンバーとしかやりません。レコーディングも全部ぶっつけ本番」

――新曲も、ですか?

「そう、譜面を見たその場でオカズを作ってもらうんです。スタジオ盤はアナログ、24チャンネルで録音していて、10代の気持ちで、録り直しなし。俺は基本、ワン・テイクばっかり」

――外道はライヴ盤が多い理由がわかったような気がします(笑)。

「ライヴ盤には演奏と一緒に、ロックなんてなにもなかった、演歌や歌謡曲全盛だった、あの当時の空気も生きてますね。『

狂熱の町田ポリス'74』、町田市民音楽祭も30万人近く集まって、巨大なPAを使って演奏してたから隣町からも“うるさい”って苦情が来て、署長が出てきた。

田原総一郎が俺たちを追いかけてドキュメント番組を作ったり、コンサートには暴走族もいっぱい来たし、川から円盤みたいな小さいのがバーンって出てきたり、上から照らしてくれたり、大騒ぎ(笑)。PAがあっても、モニターはない時代に俺らが死に物狂いでやっていたことが聴く人にも伝わって、ささやかな製作費で作ったレコードが何万枚と売れて、ロングセラーになった」

写真提供: 加納秀人

――Disc 1も空気が感じられますね。「ダンス・ダンス・ダンス」を聴いて、加納さんも、ファンも、人間って変わらないんだなって思いました(笑)。

「変わりませんね(笑)。先日出演したブルース・フェスでも〈香り〉で全員に外道コールさせちゃった(笑)。ほかのミュージシャンにも喜んでもらえてよかった」

――外道の看板はやはり「香り」ですね。

「70年代はじめに

湯川れい子さん、福田一郎さんと外道で全国をまわってロックを紹介していたんです。毎日のように演奏しているなかでうまれたのが、〈香り〉。最初は全然違う曲だったんだけど、宇宙から聴こえてきた音楽がベースになったんだね。〈何?〉は四国で阿波踊りをみんなで踊って楽しくて。日本人独特だねって(笑)。そんな風に曲が生まれます」

――「逃げるな」のように強いメッセージがある曲の一方で「アロハ・ババア」のような曲も収録されていて、とても外道らしいです。

「人間らしくいろんな色があるってことを出したかった。ジャンルも関係ないし、バカもやらせてもらってます(笑)。ひとつのスタイルに人生を捧げる人もいますけど、誰とでも、どんなジャンルでも演奏するんです。自分と関わった人のことも歌いたい。〈ロックンロールバカ?〉は内田裕也さんのこと(笑)。“ぶすな女房をもらったら〜”って歌うこの曲を

樹木希林さんと

沢田研二さんが一緒に全国で歌ってくれて。希林さんはイカした人ですよ」

――デビュー40周年の時には「“本物”のスタート・ラインに立てた」とお話されていましたが、具体的にはどんなことだったんでしょう?

「自分のことをギタリストだと思ってたの。

グランド・ファンク・レイルロードに“外道は音がデカい”って言われたくらいうるさいから、ライヴじゃ歌なんて聴こえないんですよ(笑)。そしたら“加納さんはヴォーカリストですよ”って言われたんです。そういや最初からずっと歌ってたんだよ (笑)。それにギター・インストのアルバムはインディから1枚出しただけ。あとは歌もの。ずっと長い間、歌が下手なほうがちょうどいいって“うまい”テイクを使わずにわざわざ一番“らしい”、音の外れた、やんちゃっぽいイメージを選んできたんです」

――「おまわりさーん! 楽しいですか?」の加納秀人のままでいようと?

「そう(笑)。ジミ・ヘンが

シナトラみたいに歌ったら、ちょっと違うじゃない(笑)。神様からの指令に応えるためにいろんな練習を続けてきましたけど、“本物”はテクニックだけじゃないんです。世界で最高峰のテクニシャンが集まったって、

ジョン・レノンがアコースティック・ギターで一節歌ったら、吹き飛ばされます。“本物”は歌も楽器もたったひとつのトーンで聴く人の細胞に訴えかけるんです」

――ワン・ノートでキメる、まさに加納さんの魅力ですね。

「うれしいね。スタート・ラインはその“本物”を一番良いテイクで歌もギターも残そう、そろそろまじめに歌おうかなってこと、なんです(笑)。長い時間を経てやっと原点である、歌とメロディに戻った。ストレートでもいいかなって思えたんです」

取材・文 / 服部真由子(2018年10月)

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。