11月26日に刊行される

直枝政広(

カーネーション/

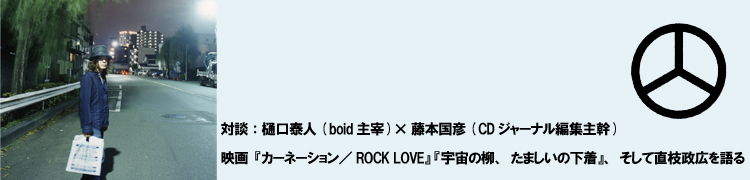

政風会)による“ディスク・ガイド”本『宇宙の柳、たましいの下着』。この本の仕掛け人ともいえるのが、CDJournal.comでもたびたび紹介している“爆音上映会”のオーガナイザー、樋口泰人氏。映画を、ロックをこよなく愛する樋口氏と、日ごろ直枝政広とは“ビートルズ”を肴に“カレー”をかわし、親交をあたためるCDジャーナル本誌ならびにCDJournal.comの編集主幹である藤本国彦に、直枝氏の魅力について熱く語ってもらった。(写真右は映画OST

『サウンド・オブ・ロックラヴ』)

藤本「まずは映画『ROCK LOVE』について。樋口さんが上映に関わることになったのは、どんな流れがあったからですか」

樋口「吉祥寺で爆音上映イベントを始めたころに、レコード会社から、カーネーションのドキュメンタリーを作るので完成したら爆音で上映したい、って言われたのがきっかけでしたね。たしか去年の夏の、まだ映画を撮り始める前くらいのことだったかと。僕の場合、映画にしても音楽にしてもすっかり抜け落ちちゃってる部分があるんですよ。カーネーションって、僕がパンクの時代に、若気の至りで(笑)、切り捨てたりしたような要素も全部入っているでしょ。自分がやってきたことと捨ててしまったものを、もう一度見直してみるという意味でも面白いかな、と思ったんですよ」

藤本「映画は、直枝さんが、カーネーションと向き合いながら、頭の中を駆け巡る妄想を断片的に映像としてつなげていったような印象が個人的にはありました」

樋口「いわゆる映画の手法とは違うやり方で作られた作品だから、もしも自分が撮ったり編集したらまったく違うものになっていたかもしれません。カーネーションの3人の足場の作り方も含めて、過去と未来を含めた時間が3人の中にしっかり凝縮されている作品だなと思いました」

藤本「よっぽど好きじゃないとバンドは続けられないし、“8割くらいが面倒くさいことだ”とベースの大田さんも映画の中で言ってましたが、リーダーとしてバンドを切り盛りしなければならない立場にある直枝さんは、バンドを続けていく中で、自分の立ち位置を確認することを意識していたのかもしれない。映画からもそれは伝わってきましたね」

樋口「本(『宇宙の柳、たましいの下着』)を作っている中で直枝さんからいろんな話を聞いていて思ったことですが、直枝さんは、音楽をやる上でのいろんな広がり、ビジネスも含めて自分がどう生きていくかという全体を見つめた上で演奏している。そういうやり方で地に足をつけているんだな、と。それがいい感じで音になっている」

藤本「たしかに、覚悟を決めて音楽を楽しんでいるようなところがありますね」

樋口「もうすぐ50になるおやじが今、趣味でもなく、生きていくことと音楽をやることが一体化していることの良さ、というかね」

藤本「直枝さんは、常に自分のやっていることに満足しないというか。編集者にはドM気質の人が多いけど(笑)、そんなところも映画からは垣間見えますね。内側をえぐっていかなくてはいけない。自分にできることをやって、でも同じことは繰り返さないというところも」

樋口「天動説でありながら、自分は地じゃなくて自分も天かもしれないという“揺らぎ”が面白いと思うんですよ。地軸も天に合わせてシフトしていくような軽やかさや大らかさがある。普通は天道説だと自分は揺らがないのにね。大きなグルーヴのある人ですね」

藤本「歌詞も声も、独特なしなやかさがありますね。“ここにはとどまらない”という柔軟性も感じます。それがバンドを維持していこうという覚悟にもつながってくるんでしょうけど、流れに身をまかせていける強さとしなやかさがあるなあといつも感じています」

樋口「聴くほうにとっては直枝さんの“動き方”って伝わりにくいときもあるみたいで(笑)、ひとつのイメージで追いかけちゃう人からみると、その揺れはわかりにくい部分に入っちゃうのかもしれないですね。直枝さんの場合は、揺らぎは迷いじゃないんですけどね。覚悟を決めて流れに身をまかせているかっこよさがありますね」

藤本「艶っぽさも。男の色気があるなあと。映画の中で、ひとつ印象的な場面があるんですよ。直枝さんが得意のボーリングをやっているシーン。投げたあと当然ストライクかと思ったのに、1本残るんですよ。すごく象徴的だなと。普通はかっこつけてここはぜったいストライクでしょ。なのに、1本残す。そこにカーネーションらしさを強く感じました。終わらないし、終わらせない。そんな意志のようなものをね」

樋口「『宇宙の柳、たましいの下着』の最初のタイトル候補が、『長い散歩』だったんですが、そこには音楽を聴いたり演奏したりできるようになるのに30年近くもかかってきている、という思いも込められている。ボーリングで1本残し続けているもそういうことですよね。逆に倒れなかった1本がとても大切なんだけど。この本は、その残った1本の集まり、かな」

藤本「読ませていただいて、これは編集も大変だっただろうな、と(笑)」

樋口「当初は見開きでそれぞれのレコードを紹介していくような、もうちょっとさっぱりしたガイド本になることを想像していたんです。でも最初に直枝さんから“重くて厚い本にしたい”って言われたときに、自分の中で覚悟が決まった。いわゆるガイド本としてのパッケージは直枝さんはまったく想定してないな、と。大変なことになるのは最初からわかってたんです(笑)」

藤本「樋口さんの中でも“長い散歩”が始まるぞ、と」

樋口「そうなんです。でも僕にしても、ガイドブックっぽい本を作ったことはなかったんですけどね」

樋口「中山義雄さんにインタビュアーになってもらい、そのテープを起こしてまとめたものを、さらに自分でまとめ、直枝さんに戻してそこでまたいろいろ変更が入って、という流れで作業は進んでいきました。それなら最初から書き原稿でやればいいとも思うんだけれども、こういう過程があって初めて完成した本ですね、これは」

藤本「映画もそうですが、この本も、直枝さんの脳みその中を覗き見しているような感覚にとらわれるところがありますね」

樋口「一番最初に提案したのは、直枝さんが聴いてきた音楽を時系列で紹介し、年代に分けて掲載していくというものだったんですが、“それではないのだ”と。その並べ方だとわかりやすくはなるけれども、その音楽が持っている幅や厚みをひとつの年代に収めてしまうっていうやり方ではないのだ、ということで、こういう形になったんですよ。いわばアルバムを作るのと同じ状態でやってしまったと言えるかな」

藤本「直枝さんのなかでは、そのやり方が必然だったんでしょうね。あとは受け取る側がどれだけそれを楽しめるかどうかと。付録CDについてはどうですか」

樋口「3曲は、昔の曲をあらたにギターの弾き語りでやってます。それがね、こういう本作りをした果てに、ここにたどり着いたんだな、と。……このCDのためにこの本があるんじゃないのかなという不思議な気持ちになるんですよ。読むことと聴くことがイコールになっているというか。実は演奏することもそこにつながっているんじゃないかと思っているんですが。さっきフィッシュの話が出ましたが、彼らがやっていたビジネスも含めた共同体としての方法論は、今の日本の、すべてパッケージ化/マニュアル化されてしまっている社会や暮らしの中ではまだまだ可能性があるんじゃないかと思う。フィッシュは、

グレイトフル・デッドよりも現代的にできているので、直枝さんもきっとそういうことをやろうとしているんだろうなと思いました」

藤本「表紙についてはいかがですか」

樋口「最初、表紙に写っている通りで撮影したいって言われたときに、何をイメージしているのか僕自身、まだよく分からない部分が多かったんです。まだ序文もできていなかったし、直枝さんのイメージに一番近いアルバム・ジャケットを何枚か送ってもらって、それでハッと思ったんですね。ただ、現地に行ってみるとあそこは本当に普通の通りなんですよ。あの場所は、おそらく自分だったらぼんやりと通り過ぎてしまうと思う。ある種の妄想力がないと、この通りをあの序文のように捉えられないだろう、と思いました。直枝さんの中の妄想とこの通りが、いつフィットしたんだろうか、と。もともと湾岸スタジオのそばだから、毎日往復しているときにイメージが出来上がったのかな。柳の質も銀座の方がいいんじゃないかなっていう(笑)。でも撮影したり、話を訊いたりすると、だんだんその妄想に引きずり込まれていくんですよ。不思議ですよね」

藤本「城南の下町っぽいところにピンときたんでしょうね、きっと。猥雑な感じとか」

樋口「“全ての曲の発想がこの城ヶ島の横断歩道にある”と直枝さんは言っていましたが、本人の頭の中に広がっている風景と、他の人が見ている風景はぜんぜん違っている。でも、この本を読んでからその風景を見ると、直枝さんが話したように思えてくる。読んでから風景が変わるような本になるといいなあと思っています」

――最後に、“直枝政広”を一言で言い表わすと、どんな言葉が思い浮かびますか。

樋口「“音楽の妖精”ですかね。いろんな時代を生きていて、いろんな場所にもいて。たまたま今ここに“直枝政広”っていう形になってここにいる、いたずらも好きで、すべてを受け入れてやる。そんな感じですかね」

藤本「

ジョージ・ハリスンに〈答えは最後に(The Answer's At The End)〉という曲があるんですが、答えは最後に必ず見つかるんじゃないかと信じて生きていく人。そんなイメージがありますね」

樋口「歩を進めるということですよね。歩みそのものが答えかもしれない」

藤本「見つからないかもしれないけれども、常に探し求めている。そういう意味ではすごくロマンがある人。一方ではとても孤独な人。だから人との関わりのなかで答えを見つけていくのかな。じゃなかったらソロでやるんじゃないですかね。バンドでやっているのはそういうことじゃないかなと。“カーネーション”がその答えのひとつかもしれませんね」

(2007年11月/文責CDJournal.com)

樋口泰人

映画&ロック評論家であり、boid主宰。吉祥寺バウスシアターでのライヴ音響システムを使用した“爆音上映”のイベントを2004年以降開始。ロバート・ワイアット、クリス・カトラーのドキュメンタリー・ビデオ、青山真治・黒沢清らによる座談集『ロスト・イン・アメリカ』Phew 『Phew Video』ヘア・スタイリスティックス(中原昌也)『AM5:00 +』などを編集/製作/発売。また映画『キングス&クイーン』『ピクシーズ/ラウド・クァイエット・ラウド』などを配給。

www.boid-s.com

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。