2ndソロ・アルバム『ケモノと魔法』の発表を記念して、8週連続でお届けする短期集中連載『原田郁子秘宝館』。2週目となる今回は、青柳拓次さん(Little Creatures/KAMA AINA/Double Famous etc.)をゲストに迎えたスペシャル対談の後編をお届けします。今回のメイン・テーマは、お互いのソロ・アルバムについて。バンドとソロ、それぞれの面白さを知っているふたりが、クリエイター同士の距離感や、一人一人が持っているタイム感=“生きる速度”について、深くじっくりと語り合います。対談の最後には、その独特すぎるフォルムに隠れファンも多い“原田郁子文字”誕生の秘密も明かされます。 青柳 「郁子ちゃんが、最初にソロ・アルバムを作ろうと思ったきっかけは何だったの?」

原田 「うん。

クラムボンの3人ってさ、それぞれに独自の世界があるから、ひとつのバンドの中ですべてやろうとするよりね、三者三様、違うことをそれぞれやりながら、またバンドにもどって音を出す、という今の活動の仕方が、きっと向いているんじゃないかなと思っていて。それはデビューの頃からずっと“そうなったらいいな”と思っていたことで。……って、まさにそれは、クリーチャーズがやっていることでもあるね(笑)! 活動を続けていくうちに、今、やっとそういうことが、自然な形で、我々らしく、できるようになってきたということなんだよね。だから、周りのスタッフが、“ソロを聴いてみたい”って言ってくれたときに、“そろそろ、そのときが来たのかな”って素直に思えた。それが4年前の

アルバムのときです。だけど、最初は“バンドがうまく行ってないからじゃないですか?”とか、そういう話に持っていきたがるインタビュアーの人もいたから。説明することじゃないのにね。ソロってそういう固まったイメージがあるんだな、ってビックリして。“ちっちぇーなー”と思いましたけど(笑)」

──青柳さんは原田さんのソロ・アルバムを聴いて、どんな印象を受けましたか?

青柳 「まず、最初のソロ・アルバムを聴いたときに、“やっと作ってくれたな”って思ったんですよ。個人的に、ずっと待っていたところがあったというか。それで、こないだ出たやつ(『気配と余韻』)を聴いて、今回のアルバムを聴いて、そうやって順を追って聴いていくと、郁子ちゃんの世界観が、どんどん広がっていくのが、すごくよく分かるんですよね。言葉の選び方ひとつとっても。たとえば、歌詞の中で、“おかねしかない せかいを ぬりかえて いきてゆけ”って言葉が出てくるんだけど(※〈あいのこども〉)、あの歌詞にも、すごくハッとさせられて。そこに込めた気持ちみたいなのもすごく伝わってきたし。録音的なことで言えば、いろいろ尋ねてみたいこともあるんだけど、でも、全体的に深い森に風がすーっと吹きぬけていくような、不思議な風通しの良さを感じて、それがとてもいいなと思いました。バンドってね、すごく良い面もあるんだけど、追及できない部分っていうのも、どうしても出てきてしまうから。やっぱり自分が独りで感じていることとかは、ソロでやったほうが伝えやすいというか」

原田 「今回はなるべく少人数で作りたいなと思って、レコード会社の人とか、マネージャーも現場にいないような、私とZAKさんに、すべてが委ねられているようなレコーディングだったのね。だから、濃ゆいものがドバッと出てきたときに、それをそのままぎゅっと形にできるような状況を作ることができた。あとは静かな気持ちになる時間を持てた、というのも大きいと思う。ひとりだと、ひたすらボーっとしていることができるから。人から見たら、“大丈夫? 進んでる?”みたいな感じだと思うんだけど(笑)、でもその時間に、いろんなことが、粘土みたいに、こねられてたり、発酵したりしてるから」

青柳 「うん、そうだね。ホント、大事だよね。静かな時間って。……あとね、今回のアルバムからは、ZAKさんと郁子ちゃんの関係性みたいなものが、音を通じて伝わってきて。そこもすごく面白かった。スタジオに行ったときの雰囲気もすごくよかったから、これはきっといいアルバムになるだろうな、と思って」

原田 「ZAKさんとは、作業中に、いろんなことを話したよ。これまでどんな風に暮らしてきたのかとか、どういうことを大切に思っていて、どうして食事に気を配っているのか、とか。音のことより、まずそういうことをじっくり話していったかな。実際の作業に関していえば、日々の中で、どんどん思いついたことを、ひとつひとつ録っていこうと」

青柳 「ZAKさんて、反応がすごく早いよね」

原田 「うん、ものすごく早い。たとえば、ヘンテコなものがわたしからニョロって出かかってるとしてね(笑)、でもそれを“なんやねん、それ”ってならずに、楽しんでくれる大きさというか、音楽的な懐があるから。だから、ハッと気がついたらもうマイクがセッティングされている(笑)。“今のそれがいいねんから、そのまま録ったらええんちゃう?”って。ライヴの人というか、レコーディング的なストレスを感じないで済むんですね。そこでその瞬間起きてること、その空気を、壊さないまま録ってくれる。そういう安心感がありました」

青柳 「言葉で説明できなくても、面白そうだったら、とりあえず試すというか。そういう感覚って、すごく大事だよね」

──かたや原田さんは青柳さんのソロ・アルバム

『たであい』を聴いてどんな印象を受けたんですか?

原田 「たしかね、最初、

(高田)漣くんが車の中で聴かせてくれたのかな。一緒にスタジオに入ったときがあって、漣くんが車で送ってくれたんだけども、そのときに出来たてほやほやの音源を聴かせてもらったんだよね。まずとにかく、“青柳さんが日本語で歌っている”ということに拍手しました。ふたりで“よっ! 待ってましたぁ!”ってかけ声入れたりして(笑)。で、誤解を恐れずに言うならば、わたしは”これはPUNKだ”と思ったんですよね。パンク・バンドには、到底出せないPUNKさですけど。一聴すると、風が吹き抜けて気持ちいい。ひとつひとつの音の間にスペースがあって、鳴ってる音も、みんな居心地がよさそう。なんだけど、だんだん聴いていくと、ちょっと待てよ、と。“ん? これは??”と思って(笑)。その間合い、徹底的に必要な音しか入れていない、というところが見えてきて。むしろ、“凄み”を感じたんですね。運転してる漣くんに“ねえ、漣くん、これは全然ユルくないよね! ユルいとか言う人がいたら、ぶっとばすよね!”って何度も言った覚えがある(笑)。(プロデューサーを務めた鈴木)正人さんにその後会ったときもね、“エッジがあったよ”って感想を伝えて(笑)」

青柳 「ああ、うん。その話きいたなぁ。正人は二胡とか、いろいろアジアな楽器が使ってあるから、たしか、冗談めかして、“癒し系でしょ”とか言ったんだよね(笑)」

原田 「そうそう。だから“全然、癒されません”って答えたの(笑)。うーんと、なんだろう……。あ、ほら! 太極拳って、すごくゆっくりとした日曜日の早朝の風景みたいなイメージがあるでしょ。だけど、あれって一回、台湾でやったことがあるんだけど、実は全然、ユルくないんだよね。あれだけゆっくりした動きをし続けるには、呼吸もゆっくーりで、すごぉーく身体を使ってる。全身を使っているというか。青柳さんのアルバムはね……なんかそういう感じ(笑)」

青柳 「はははは」

原田 「ただ通り過ぎるだけの人にとっては、“いいわねぇ〜。朝からのんびりと”みたいなイメージなんだろうけど、立ち止まったときに、“ん? 待てよ。のんびりってなんだ?”って(笑)、まったく別の世界が見えてくる。そんなふうに、ものすごく力強いものを感じたんだよね。頑固さとか、長いことかけて積み重なってきたもの、とか。あとこれは、ソロ・アルバムに限らずなんだけど、青柳さんが作った音楽を聴いてると、すごく昔のことを思うような瞬間があるのね」

青柳 「へ〜」

原田 「自分が生まれる、もっと全然、前の記憶っていうか……。

細野晴臣さんが九段会館でやったときに、青柳さんがKAMA AINA(ソロ・ユニット)として出たことがあったでしょ? あのときに、行ったことないのに、南米の農民の人たちとか、土とか動物がバーッて浮かんできて」

青柳 「ああ。そういうこと言ってくれたよね。すごく覚えてる」

原田 「そこで鳴っているのは今の時代の音楽なんだけど、すごく昔のことと、結びついてるような感じがして、面白かった。上手く言葉で伝えられないんだけど、そんな風に思える人って、実は、そんなにいないから」

青柳 「僕も郁子ちゃんの音楽を聴いてると、動物だったり、色だったり、本当にいろんなイメージが思い浮かんでくるよ。……音楽ってさ、時間を作る作用があると思うんだよね。たとえば、ゆったりした時間が流れてるところに、ある音楽が鳴ったら、スピード感が出たり高揚したり。あとは逆に、せかせかした時間のところに、ある音楽が鳴ったら、ぐーっと空気をゆるませる力が働いたり。そういうことがあると思うんだけど、でもそうさせるのは、やっぱり作り手の時間の流れっていうのが、影響してくると思うんだよね。自分と郁子ちゃんは、そういう感覚が、近いのかもしれないね」

原田 「その人が元々もってるタイム感みたいなもの?」

青柳 「そうそう。……“生きる速度”というのかな」

原田 「あぁ、うん! “生きる速度”って、いいね! 時間って面白いよね。伸び縮みするなーって、よく思う。自分の状態と、周りの状況によって、感じ方がぜんぜん違うから。だから、今回のソロでは、“ひとりになれる時間”っていうのをイメージしてた。音楽でそういう時間を作ってみたいなって」

青柳 「うん、そうだね。すごくよく分かる。……そうそう、今回のアルバムに付いてた本も、すごく面白くて。音と絵と物語がものすごくシンクロしてるよね。あの本を見ながら聴くと、さらに曲のイメージが倍増されるっていうか(笑)。あの本はどうやって書いていったの?」

原田 「えっと、音の作業を完全に終えてから、じゃあ本の作業に取り掛かろうって、完全に分けて作っていったの。だから、それぞれの作業に集中できた。物語は、音が完成したあとに、『ケモノと魔法』っていうタイトルから、作っていったよ」

青柳 「前作の『気配と余韻』にも本が付いてたよね」

原田 「うん。あの時はもっともっと感覚的だったかな。デザインをしてくれた有山(達也)さんが、すごく面白い人で、毎日いくつかお題をくれるんだよね。たとえば、“旅に出られない人を描いてみて”とか」

青柳 「へー。そうだったんだ」

原田 「そう。だから、わたしは何にも考えずに1枚1枚絵を描くことができた。それまで、まったく絵というものを、描いたことなかったから“そんなの描けないよぅ”って半泣きになりながら描いたときもあったんだけど(笑)、でも、有山さんは“絵が描けない人の絵”っていうのを、きっと面白がってくれたんだよね」

青柳

青柳 「チラシにある大きい女の子の顔のやつは? あれも郁子ちゃんが描いたの? あれ、すごくいいね」

原田 「えー。うれしいなぁ。あれはね、PVの撮影のときに、有山さんに突然“自分の顔を描いてみて”って言われて、描いたの」

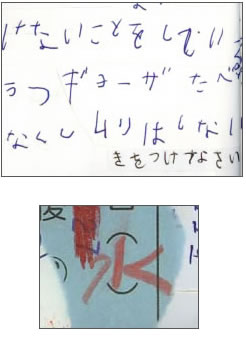

青柳 「手書きの文字がバーってコラージュされてるけど、ここに書いてある文字も、デザイナーさんに頼まれて書いたの?」

原田 「これは歌詞のアイデアになるメモ書きとかノートを、全部有山さんに渡して。最初は、恥ずかしいから嫌ですって言ったんだけど、“いや、素材として欲しいから。恥ずかしだろうけど、うん、全部持ってきて!”って(笑)」

青柳 「(『気配と余韻』のブックレットをじーっと見つめて)僕、他人の書いた文字って、すごく興味があるんだけど。郁子ちゃんの字(→)っていいよね。

原田 「あぁ、ありがとう」

青柳 「昔から、こういう字だったの?」

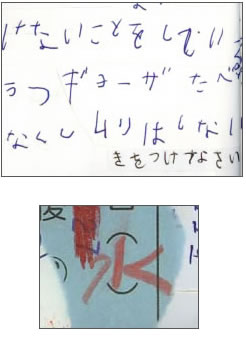

原田 「小学校に入ってすぐぐらいの頃は意外と上手だったんだけど(笑)、でも上手い字って面白くないなと思って。漢字の練習帳とかで、点線に沿ってお手本どおりに“水”とか書けても、全然、嬉しくなくいし、つまんないなーと思って(笑)。やめちゃった」

青柳 「ちっちゃいときにそう思ったんだ! 早いね〜」

原田 「あはは。そうかもね。誰かの真似をするより、自分が思う“水”って字を書いたほうがいいやって。だからいつも、絵みたいに書いてるようなところがあって。それからは、字を書くのが楽しくなったから、“汚い”とか、“クセ字”とか言われても、まったく気にしない。そういうとこは、子供の頃から今も、あんまり変わってないのかもしれないね(笑)」

構成/望月哲

撮影/原田奈々

'

青柳 「チラシにある大きい女の子の顔のやつは? あれも郁子ちゃんが描いたの? あれ、すごくいいね」

青柳 「チラシにある大きい女の子の顔のやつは? あれも郁子ちゃんが描いたの? あれ、すごくいいね」

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。