注目タイトル Pick Up

曽我部恵一なりのヒップホップをハイレゾで聴く文/國枝志郎

どこまでも透き通るうた。原田知世のヴォーカルはとくに近年すばらしく透徹していて、ハイレゾとの親和性がより増していると感じている。それは彼女のプロデューサーを務めるギタリスト/コンポーザーの伊藤ゴローの存在も大きいのだろう。デビュー35周年記念のセルフ・カヴァー・アルバム『音楽と私』(2017年)をはじめとして、『恋愛小説』(2015年)、『恋愛小説2〜若葉のころ』(2016年)と、近年の原田は素晴らしいカヴァー・アルバムを伊藤ゴローと組んで作り続けてきた。聴き知ったあの曲この曲がときに懐かしく、またときに装いも新たな姿をまとって現れたその作品群はすべてハイレゾ(96kHz、88.2kHz/24bit)で配信され、僕らハイレゾマニアの耳を喜ばせてきたのは周知のとおりだが、伊藤ゴローのプロデュースで坂本龍一も参加した純粋オリジナルとしての前作『noon moon』(2014年)のハイレゾ(96kHz/24bit)もまた素晴らしいアルバムであったから、そろそろオリジナルも聴きたいな……と思っていたところに本作の登場である。今回のアルバム、プロデュースは同じ伊藤ゴローではあるが、前作やカヴァー・アルバムとちょっと趣を変え、伊藤自身のプログラミングによる打ち込みサウンドが積極的に使われているのが目新しい。ゲスト陣も以前に比べれば控えめといえるかもしれないが、しかしプログラミング・サウンドとストリングス(こちらは伊藤彩ストリング・カルテットによるリアルなストリング・サウンド)を中心とした伊藤ゴローの音作りは、趣は変わってもやはり原田知世というアーティストを知りつくしたもの。堀込高樹(KIRINJI)、土岐麻子、高橋久美子(ex. チャットモンチー)、辻村豪文(キセル)、角田隆太(ものんくる)、角銅真実といった多彩な作家陣を迎えて制作されているが、原田知世のキャラクターにブレはないのはさすがとしか言いようがない。ハイレゾ的な観点からいうと、10曲目の辻村豪文によるナンバー「わたしの夢」における、辻村の生ドラム(クレジットによると、生ドラムはこの曲のみ)のディープなサウンドがこのアルバムのハイレゾ(96kHz/24bit)感の真骨頂かな。

あらゆる楽器を操り、自身の声を多重録音することで“ひとりオーケストラ”を体現して世界中の音楽ファンを驚かせたロンドン出身のミュージシャン、ジェイコブ・コリアーがついにハイレゾ・ワールドにデビュー! これは事件と言っていいでしょう。YouTubeへの投稿がクインシー・ジョーンズの目に留まり2016年にアルバム『In My Room』でデビュー。テキサスで結成された大所帯ミクスチャー・ジャム・バンド、スナーキー・パピーのインパルス・レーベルへの移籍2作目『ファミリー・ディナーvol.2』(2016年/48kHz,24bitのハイレゾ配信あり)への参加もあってぐんぐん人気を高め、『In My Room』は2017年のグラミー賞で2つの部門賞を獲得し、来日公演でも多くのオーディエンスをそのパフォーマンスで圧倒したことは記憶に新しい。シンガー、作曲家、アレンジャー、プロデューサーとしてマルチな才能をいかんなく発揮するコリアーのセカンド・アルバム『Djesse[Vol.1]』は、ファーストの衝撃を軽く上回るとんでもない作品だ。“Djesse”は、4部作のシリーズになることが発表されている。『Vol.1』は9曲だが、全部で40曲の大掛かりな組曲のような作品集になる模様だ。すでに2作目にしてこういう壮大なプランを実行に移してしまうジェイコブ・コリアー、まさに空前絶後の存在以外のなにものでもない。ジュールズ・バックリー指揮するメトロポール・オーケストラ(スナーキー・パピーのアルバムにも参加しているオランダの名門ジャズ・オーケストラ)の参加を仰いでさらに壮大な世界を描き出し、イギリスのコーラス・グループ、VOCES8やアメリカの代表的コーラス・グループ、テイク6、バーミンガムのシンガー・ソングライター、ローラ・マヴーラといった綺羅星のようなアーティストが彩を添え、ほぼ全編コリアーのペンになる作品ながら1曲、イギリスのロック・バンド、ポリスの「マジック」のカヴァーが含まれているのも気が利いている。この素晴らしいアルバムは、まだその全貌の一部分ということが信じられないし、4部作完結が今から楽しみでしかたがない。このコリアーの初ハイレゾ(96kHz/24bit)にあわせて、デビュー作のハイレゾ配信も期待したいところだ。

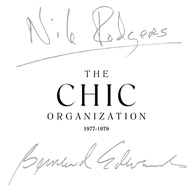

ギターのナイル・ロジャースとベースのバーナード・エドワーズによるファンク/ディスコ・バンド、シック(CHIC)。その最大のヒット曲「Le Freak(邦題:おしゃれフリーク)」を彼らがリリースしたのは今から40年前(!)の1978年9月21日のことだった。なんせこのシングル、全米1位に輝いただけでなく、700万枚以上の売上を記録したというからすごい。華やかなミラーボール輝くダンスフロア、熱いディスコの夜を思い出して思わず目を潤ませる往年の元ダンサーも多いだろう。この「おしゃれフリーク」発売40周年を記念して、メンバーのナイル・ロジャースが監修したボックス・セット『THE CHIC ORGANIZATION 1977-1979』がこの11月にリリースされたが、同時にハイレゾ(96kHz&192kHz/24bit。MQAファイルも同時配信)での配信もスタートした。実はCHICのアルバムは、そのほとんどが2014年にRHINOからハイレゾ(96kHz&192kHz/24bit。MQAファイルもあり)配信がなされていたのだが、今回のはナイル・ロジャース自身の監修によるリマスターによってもとのアナログ・マスターの素晴らしい音質がさらにブラッシュアップされて蘇っており、聴いていて興奮させられること間違いなしなのである。このボックス・セット仕様、全40曲におよぶ大作には、CHICの初期の3作品(『Chic』〈77年〉、『C'est Chic』〈78年〉、『Risque』〈78年〉)と、ナイルとバーナードが初めて自分たち以外のためにソングライティングとプロデュースを手がけた記念すべきアルバム、シスター・スレッジの79年作『We Are Family』も収録されているのがまた最高なのである。「おしゃれフリーク」も最高だが、シスター・スレッジの「Thinking of You」の冒頭のギターのカッティングのご機嫌さはどうだ! 歌とともに入ってくるベースラインのずぶとさはどうだ! ドラムスのキレのよさは信じがたいほどだし、ストリングスの豊饒な響きはまさにこれぞ天上の響き以外のなにものでもないと言いたい。自宅にミラーボールを入れたくなる。ちなみに亡くなったバーナード抜きのシック(ナイル・ロジャース&シック名義)の26年ぶりの新作もリリースされている。こちらは現時点ではまだハイレゾがないのであるが、まずはこの初期作品の素晴らしい響きを堪能しつつ待つのが正解かな。

ここのところの曽我部恵一周辺の動きがほんとうにおもしろすぎて目が離せない。メジャーを離れて自身のレーベルROSE RECORDSからのリリースになってからのスピード感はもうとんでもないことになっているのだ。2017年のサニーデイ・サービスとしての新作『Popcorn Ballads』は、まず配信からスタートしたが、前情報なく当日の深夜になってレーベルのTwitterアカウントが「今から配信開始します」とつぶやくまでは誰もそのリリースのことを知らなかったのである。しかも配信になったのは22曲85分というとんでもないボリューム。CDなら2枚組である。当初はCD化は念頭になかったのだろう(その後フィジカルCDとしても2枚組で発売された)が、予告なき配信開始といい、とにかく型破りだった。そんななか、毎日のようにハイレゾ配信サイトを徘徊する私がある発見をしたのは2018年11月21日のことだった。2010年代前半に曽我部恵一ソロや曽我部恵一BANDでリリースした曲をDJ Yogurt&KOYAS、Calm、FORCE OF NATUREがリミックスしたレアなシングルのハイレゾ(48kHz/24bit)配信がいっせいにスタートしたのである。しかし唐突なこれらのシングル配信にどういう意味が? と考えていたところ、まもなく曽我部恵一のソロ・アルバムが発表されるということが11月末にROSE RECORDSのサイトのニュースにアップされたのだった。しかも、そこには「曽我部恵一 4年ぶりのソロ・アルバムが完成しました。全曲ラップのアルバムです」とあったのである。サニーデイ・サービスの曽我部恵一がラップ? 悩みながらきっちり1週間。約束どおりハイレゾ配信サイトに現れた(ペンではなく)箸を手にした曽我部自身の写真を使った、およそラップ・アルバムっぽくないアートワークを見たときの期待と不安(笑)。うん、でも考えてみると曽我部は“言葉のひと”でもあるわけだし、これはすごいものになるのではないかという期待のもとに再生。素晴らしい。素晴らしいじゃないか。ローファイ感あふれるサイケデリックな曽我部恵一なりのヒップホップ、これをハイレゾ(48kHz/24bit)でいきなり聴いてしまうのが今という感じがすごいするんですがどうでしょう。

THERE THERE THERES。通称ゼアゼア。2012年にデビューしたアイドル・グループ、BELLRING少女ハート(ベルハー)を母体とし、2017年2月にスタートしたユニットである。以前にこの欄で紹介したMIGMA SHELTER(ミグマ・シェルター)と同じ事務所、AqbiRec所属。ここのディレクター田中紘治がハイレゾヲタクかどうかはわからないけれど、ハイレゾヲタクである僕からすれば、ベルハーが2013年に行なったライヴが、サイトは限定されていたとはいえなんと当時としては異例のDSD5.6で配信されたことだけでもうOKといってもいいくらいなのである。さすがにDSDでの配信はそのライヴひとつだけではあったけれど、AqbiRecからの作品はすべて48kHz/24bitで配信されている。今、AqbiRecにはTHERE THERE THERESのほか、ミグマ・シェルター、グーグールルという3つのグループ(グーグールルの柳沢あやののソロ・ユニットCLOCK&BOTANと、まだ正式にCDは出していないがオープニングアクト専門アイドル、春野さ子もいる)が所属しており、シングルやミニ・アルバムを矢継ぎ早にハイレゾ・リリースして気を吐いているのだが、その中で待たれていたのは結成から約2年、いちばんお姉さん格ともいえるゼアゼアのファースト・アルバムだった。AqbiRecの中でもっとも音楽的な振幅の広いグループなので、シングルの寄せ集めではないトータル性を持ったアルバムにしてくるのでは? という予想はばっちり当たった。冒頭に「Primitive Drain」という不穏なムードを漂わせる(ほぼ)インスト曲を持ってきたのはアルバムのトータル性を高めるという意味でもこれしかないと思わせるが、ラストはまるっきりアンダーワールドなアンセム「Sunrise=Sunset」だろうという予想を大きく裏切り、ビョーク的な重低音が這い回るトリップホップ・ナンバー「メタリクス」を持ってくる……ディレクター田中紘治の危険なヴィジョンを目の当たりにした思い。田中紘治はじめ三富栄治、タニヤマヒロアキといった作家陣がいずれも素晴らしいトラックを披露しているが、とくに福井シンリ作のジョイ・ディヴィジョンライクな「ペリカン」と「クロノメサイア」のヘヴィなベースラインがじつにハイレゾとの親和性が高くて痺れるのです。

カール・ベームが築き上げた“オーソドックス”という美意識文/長谷川教通

アシュケナージといえばラフマニノフ。1971、72年にプレヴィンの指揮で録音したピアノ協奏曲第1〜4番は、ピアニスト・アシュケナージのベスト・パフォーマンスとして音楽ファンから愛されているし、e-onkyo musicでは96kHz/24bitのハイレゾ音源がアップされている。ぜひ聴いてほしい。そして指揮者としてもラフマニノフはもっとも大切な作曲家。これまでもコンセルトヘボウ管、シドニー響と交響曲全集を完成させているが、フィルハーモニア管との全曲演奏は2015〜6年にロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで行なわれたもので、このライヴ収録はまさに音楽家アシュケナージの集大成だ。

曲の隅々まで知りつくした指揮者ならではの熟成された解釈。80歳を目前にした超ベテランなのだが音楽の鮮度はちっとも老いていない。ラフマニノフならではの濃密なロマンティシズムを湛えながらも感情に流されることがなく、理性に支えられた上質で情感豊かな音楽があふれだす。オケも指揮者の求める表情を献身的に再現する。第1番終楽章のダイナミックでメリハリの効いたアタック感、第2番2楽章では軽快で踊るようなリズムの快さ、3楽章の有名なアダージョは惚れ惚れするほど美しい。終楽章の熱気もすごい。第1番では拍手が入っていないが、第2番では感激した聴衆の拍手が曲の最後にかぶっており、さすがにこれはカットできなかった。ライヴならではの緊張感と深みのある響きをとらえた録音もいい。

すでに交響曲第1番と第2番が96kHz/24bitでアップされており、第3番とシンフォニック・ダンスの登場が楽しみだ。

カール・ベームの初来日は1963年だが、日本での人気を決定づけたのは1975年のウィーン・フィルを率いての公演だった。あまりの評判に、その2年後にも再来日をはたしている。4回目の来日公演は1980年。80歳代半ばの老巨匠の指揮はさすがに衰えを感じさせたが、日本の聴衆は温かく、カール・ベームの人気は絶大だった。ところが1981年に亡くなると、いつのまにか過去の巨匠の仲間入り。この頃からピリオド奏法が勢いを増し、編成は小さく響きは薄く、テンポは速く、先鋭化された演奏が持てはやされると、ベームのモーツァルトはオールドスタイルと見られてしまう。でも、ベームが世を去ってからもう30数年、21世紀もすでに20年近くが経過して、私たちはこの間に置き忘れたものがあるんじゃないだろうか……と顧みる。

そんなときアナログのオリジナル・マスターから2018年に制作されたDSDマスターからのDSFハイレゾ音源が登場している。これは音楽ファンにとって何よりの悦びだろう。ベームの遺産がまとめてハイレゾ化されるのはとても意味がある。ベルリン・フィルを振ったモーツァルトの交響曲全集(1959〜68年録音)やシューベルトの交響曲全集(1963〜71年録音)、ウィーン・フィルとのベートーヴェンの交響曲全集(1970〜72年録音)など、これらの演奏は人類にとっての偉大な遺産だと言ってもちっとも大袈裟ではない。気力・体力とも充実した時期の名演で、昨今個性的と評されるような派手な表現はなく、むしろ地味で手堅い表現。そこから深みや親しみ、あるいは人間味を感じ取るとしたら、それこそが置き忘れたものなんじゃないだろうか。

ていねいにリマスターされたDSDマスターによるDSF音源は、アナログ・マスターに刻印された渋い輝きを放つ響きとともに、微妙な音量の上げ下げや弦楽器や管楽器のバランスの妙が明瞭に描き出されている。ドイツの巨匠が築き上げた“オーソドックス”という美意識を再発見してほしいと思う。

ヴァレンティン・シルヴェストロフは1937年、ウクライナ・キエフ生まれの作曲家。シュニトケやペルト、グバイドゥーリナなどとともに旧ソ連の作曲界をリードする存在と言われた。若い頃はいわゆる前衛的な作曲で知られていたが、1970年以後になるとそれまでの作風を放棄してしまい、瞑想的で郷愁を感じさせる響き、あるいは神秘的なイメージの作品を創り出していく。新しい音楽を追い求めようとして、そのために新しい手法を駆使してきたつもりが、ふと立ち止まって振り返ったとき“何だったんだろうか?”と気がついたのかもしれない。彼は言う。現代音楽で消えてしまったものがある。それはメロディだ、と。言葉が先に立ち、理屈で武装し、メロディが壊れてしまったとき、音楽は騒音と化してしまう。音楽にとって何よりメロディが大切なのだ。

瞑想的な音楽という意味ではペルトと相通じるものがあるが、シルヴェストロフはより叙情的で感覚的な美しさをもっている。このアルバムはイリーナ・スタロドウブのピアノとキエフ・ヴィルトゥオーゾ室内管による演奏で、96年に妻を亡くしたことをきっかけに作曲された「使徒」や「沈黙の音楽」「記憶の瞬間」など、感覚を刺激するタイトルが並ぶ。弦楽器による繊細なテクスチュアを織り重ねていく響きは透明で、聴き手の心に反響し、郷愁や想い出を呼び覚ます。シルヴェストロフに興味を覚えたら、ぜひ聴いてほしいアルバムだ。

年末が迫ってくると、街では華やかなイルミネーションとクリスマス・ソングで賑わいを見せる。「でもクリスマスってね……」などと説教じみたことを言うつもりはないけれど、穏やかな気持ちでキャロルを聴きながら過ごすクリスマスもいいなあって思いませんか。そこでハイレゾ音源から検索してみると、たくさんのアルバムがピックアップされ、どれを選んだらいいのか迷ってしまう。

聴き慣れた美しい曲がたくさん入っていて、クリスマスの雰囲気が愉しめて、気持ちが優しくなるようなアルバムがいいな。ということでカンタベリー大聖堂少女聖歌隊の『クリスマス合唱曲集』を選ぼう。カンタベリー大聖堂といえばイングランド国教会の総本山。ユネスコの世界遺産にも登録されている。聖堂の鐘が鳴り、女声合唱とオルガンによるすばらしい演奏が始まる。

「神の御子は今宵しも」「オー・ホーリー・ナイト」「天には栄え」「きよしこの夜」と誰もが知っているメロディが流れ、気分はすっかりクリスマス。とても清らかな声で、心が洗われるようだ。彼女たちの演奏にはプロの合唱団のようなエンターテインメント性はないけれど、まるで大聖堂のミサに加わったような気分にさせてくれる。そこに惹かれる。

アルバムのキャッチが“Clementi plays Clementi”というのが面白い。ムツィオ・クレメンティはモーツァルトよりも4歳だけ年上。ほとんど同世代の作曲家で、実際モーツァルトと競演したこともあるくらい。当時としてはかなりの腕達者だったに違いない。モーツァルトは彼のことを酷評していたといわれるが、ベートーヴェンはピアノ曲ではモーツァルトよりもクレメンティが優れていると評価していたらしい。もっともクレメンティは楽譜出版とかピアノ製作にも関わっていたというから、これはリップサービスだったのかもしれない。

それはともかく、いまではソナチネの作曲者としてピアノ学習者には知られているものの、それ以外には……といった存在のクレメンティのピアノ・ソナタ? と興味を持って聴いてみた。マリア・クレメンティの弾くアルバム。これがビックリ。とっても聴きごたえありなのだ。まさかムツィオの子孫? などとも思ってみたが、イタリアではめずらしくもない名字のようで血縁関係はなさそうだ。それにしても面白い。テンポは伸縮自在。強弱もアクセントも思いのまま。これだけ自在に弾きまくったクレメンティは聴いたことがない。クレメンティなんか退屈で……と刷り込まれている音楽ファンの耳には新鮮なはず。活き活きとした音楽が耳に飛び込んでくる。ベートーヴェンの評価があながち大袈裟なものではなかったと思えてくる。まさに耳からウロコの録音だ。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。