注目タイトル Pick Up

エベーヌ四重奏団がベートーヴェン弦楽四重奏曲を世界7都市でライヴ録音文/長谷川教通

ベートーヴェン生誕250年のメモリアル・イヤーに向けて行なわれたエベーヌ四重奏団による「Beethoven Around the World」。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲の全曲を、世界中の都市を巡りながら演奏し、同時にライヴ収録する。ベートーヴェンの音楽が持つ芸術性やメッセージを世代や文化の違いを超えて共有したい……という壮大なプロジェクトだ。

2019年5月6日 フィラデルフィア、キメル・センター

弦楽四重奏曲第1番ヘ長調 Op.18-1

弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調 Op.131

2019年6月11日 ウィーン、コンツェルトハウス モーツァルト・ザール

弦楽四重奏曲第7番ヘ長調 Op.59-1『ラズモフスキー第1番』

弦楽四重奏曲第8番ホ短調 Op.59-2『ラズモフスキー第2番』

2019年7月16日 東京、サントリー・ホール ブルーローズ

弦楽四重奏曲第9番ハ長調 Op.59-3『ラズモフスキー第3番』

弦楽四重奏曲第13番変ロ長調 Op.130

2019年9月18日 サンパウロ、サーラ・サンパウロ

弦楽四重奏曲第6番変ロ長調 Op.18-6

弦楽四重奏曲第12番変ホ長調 Op.127

2019年10月30日 メルボルン、リサイタル・センター

弦楽四重奏曲第2番ト長調 Op.18-2

弦楽四重奏曲第11番ヘ短調 Op.95『セリオーソ』

弦楽四重奏曲第10番変ホ長調 Op.74『ハープ』

2019年12月8日 ナイロビ

弦楽四重奏曲第4番ハ短調 Op.18-4

弦楽四重奏曲第5番イ長調 Op.18-5

弦楽四重奏曲第16番ヘ長調 Op.135

2020年1月27日 パリ、フィルハーモニー・ド・パリ

弦楽四重奏曲第3番ニ長調 Op.18-3

弦楽四重奏曲第15番イ短調 Op.132

フィラデルフィア、ウィーン、東京、サンパウロ、メルボルン、ナイロビ、パリという世界の7都市での演奏が上記の順番に並べられ、96kHz/24bitのハイレゾ音源で配信されている。それぞれの都市ごとに収録されたアルバムとしても配信されているが、できれば全集で入手することをオススメしたい。演奏も鮮烈、録音も鮮烈! とくに中期のラズモフスキー第1番〜第3番での勢いは、おそらく今まで聴いたどの録音よりもすさまじい。テンポが速いとか荒々しいとか、そういう表面的な印象ではなく、音楽の作り込みがきわめて緻密で、しかもフレーズごとに音色やアタックの鋭さを変化させ、まるで車のギアを変えるように躍動する音楽の推進力を制御する。そこから湧き上がる鮮鋭さをきわめる躍動感はまさに桁外れ。

エベーヌ四重奏団は2017年に、それまでヴィオラを担当していたアドリアン・ボワソーが両手首の腱炎のため四重奏団を離れ、室内楽奏者として活躍するマリー・シレムが加わり今回の世界ツアーも彼女が演奏している。シレムに交代したことでエベーヌ四重奏団に変化が見られたのかというと、むしろ彼らの演奏がより進化することになったと言えるのではないだろうか。ベートーヴェンの作品で重要な内声部の有機的な動きをシレムがエネルギッシュに支え、第1ヴァイオリンのピエール・コロンベによる鋭い突っ込みがより自由度を増したように思う。ただ後期の作品においては、かつての名四重奏団に比べ深みや渋さが……などと評するオールド・ファンの声が聞こえてきそうな気もするが、どうだろうか。第16番などベートーヴェンがロマン派を超えて近代の表現までも示唆していると考えるなら、エベーヌ四重奏団の表現からは近代を超えて、まさに現代のリスナーにこそ訴えかけるフレッシュさを聴きとることができる。演奏の良さ、録音の良さ! 音楽ファンだけでなくオーディオ・ファンにもイチオシの全集だろう。

フリードリヒ・グルダとクラウディオ・アバドによる名演が192kHz/24bitのハイレゾ音源で配信された。これは嬉しい。かつてアナログLPで登場した演奏は、グルダのピアノが鮮やかで、装飾音を交えながら自在に展開する音楽に感激した記憶があるが、それならとレコード棚からLPを取り出して比較試聴してみた。全体の印象が大きく変わることはないが、やはり情報量が違う。ピアノの音と音の間の気配が感じられる。LPならではの音楽的な意味での音の良さは認めるが、オーディオシステムの描写力が上がってくると、192kHz/24bitでリマスターした音源の表現力は圧倒的だ。ピアノをクローズアップした録音で、しかもドイツグラモフォンらしく高音域をブリリアントに聴かせる録り方なので、LPではオケが穏やかで主張がないなどと言われたりもしたが、ハイレゾで聴くとそんなことはない。グルダの美しい玉を転がすようなピアノが紡ぎ出す、まさに天国的とも言える音のつながりを遮断することなく、いくぶん明るく艶やかな弦の響きをベースに木管楽器の豊かな表情を引き出している。アレグロ楽章の明快さもずば抜けているが、第21番や第25番のアンダンテ楽章をぜひ聴いてほしい。アバドの指揮棒とウィーン・フィルから自然に湧き出す旋律とグルダのピアノの絡み合いの妙。何という愉悦感!

アナログ時代の録音をハイレゾ・リマスターしたとき、よく誤解されることがあるのだが、オケの厚みや豊かさがなくなったとか、ピアノの音色がキツくなった……などと言われる。たしかに音の明瞭度がアップすれば、低域は心地よくブレンドされていた響きが、カチッと引き締まってくるし、中域から高域にかけては概してフォーカスがシャープになり、その分キュッと前に張り出してくる。どちらが正解なのだろうか。ハイレゾ化に当たってできるかぎりオリジナルに近い音質で再現しようと努力するのが技術者のセオリーだとすれば、おのずと答えは出てくる。単に高域が100kHzまで出ますといったスペック上の数値だけではなく、かぎりなく微細な信号まで含んだハイレゾ音源の情報量にどれだけ追従して音楽的な再現ができるか。それが“ハイレゾ対応”の大切な要素だと、あらためて思う。

20世紀後半を代表するピアニストとして、さらに指揮者としてもロイヤル・フィルやベルリン・ドイツ響、チェコ・フィル、N響、シドニー響の音楽監督として活躍してきたウラディーミル・アシュケナージが、2019年1月17日に演奏活動から引退すると発表した。まだ80代の前半であれば指揮を続けてほしいという声もあるだろうが、引き際の美学とでも言おうか、ファンの一人として“アシュケナージらしいな”“すばらしい音楽をありがとう”と感謝したい。彼は意図して個性的であろうとはしない。美しい音楽を素直に表現するが、けっして大袈裟に叫んだりすることはない。それぞれの作品の持つ美質を過度に増幅することであざとさへつなげてしまうような愚を犯すことはない。そんな理性的な視点がアシュケナージらしい。そんな魅力が全開したエルガーの演奏を聴いてほしい。

2008年に「エルガー交響曲・管弦楽曲シリーズ」としていっきに収録された音源だ。アシュケナージは2009年の1月にシドニー響の音楽監督兼アーティスティック・アドヴァイザーに就任することになるが、その時期にエルガーを集中的に取り上げたこと自体、すでに指揮者とオケの信頼関係が深まっていたこのとの証といえそうだ。交響曲でのあくまで品格を保った雄大な音楽の流れ。作為的な表現はなく、わずかにテンポを動かしながら自然なダイナミズムでオケをリードする手腕はみごとだ。1963年の亡命後ロンドンでキャリアをスタートさせたアシュケナージにとっても、シドニー響にとってもイギリスへの関わりは深く、エルガーへのリスペクトを感じさせるし、さらに「エニグマ変奏曲」の演奏がすばらしい。各変奏曲の性格を鮮明に描き出した音楽に“ああ、こんなカラクリが仕込まれていたのか”と新鮮な気分にさせられる。これは名演だ。録音もいい。さらに貴重なのが「威風堂々」で、日本では第1番がよく知られているし、毎夏ロンドンで行なわれる「プロムス」のラストナイトでもおなじみだが、あの高揚感は特別なもので、アシュケナージの指揮はオーバーアクションを適度に抑え、いわば「威風堂々」の素のかたちを浮き彫りにしているところがいい。しかも全5曲に加え、アンソニー・ペインによって補筆完成された第6番も収録されている。アシュケナージの長いキャリアの中でも特別なシリーズと言えるのではないだろうか。

素敵なアルバムだ。フォーレの書いたメロディに癒やされたり、幸せな気分にさせられたり、その魅力に心奪われた音楽ファンは少なくないだろう。フォーレの音楽は折衷的だと言われることがあるが、たしかにフォーレが音楽史の上で新たな様式を築いたということはなく、古典的調性を揺るがすような音楽を作りだしたワーグナーの影響を受けつつも、それに染まることはなかったし、多調や無調の要素を採り入れながらも、それに執着することはなかった。サン=サーンスともドビュッシーとも違う“フォーレ”が、そこにはあった。空間を漂うような音の流れ、とりとめのない時間が過ぎていくようで、ときどきキラッと輝くような音が心に響いたり、いつの間にか現実の世界を超越した領域へと誘っていく不思議な音楽。

そんなフォーレの音楽の魅力をピアノ・ソロに込めたアルバムが、カナダのピアニスト、ルイ・ロルティによる『夢のあとに〜フォーレ・リサイタル Vol.1』と『楽園にて〜フォーレ・リサイタル Vol.2』だ。彼の弾くピアノはイタリアの名器ファツィオリだ。ファツィオリの魅力は音色の美しさと響きの透明感、そしてブリリアントな高音域だ。舟歌やノクターンなど美しいピアノの小品に加え「主題と変奏」「ペレアスとメリザンド」のピアノ・ヴァージョン、さらには名作「レクイエム」から「ピエ・イェズ」をロルティ自身がピアノ用に編曲したもの、グレインジャーの編曲による「夢のあとに」など、フォーレの音楽を堪能できるプログラムとなっている。

グィード・カンテッリという指揮者を知っているだろうか。現代の音楽ファンなら、よほどのレトロ録音好きの人でないかぎり「それって誰? イタリア系?」などと返答されるに違いない。カンテッリは1920年ミラノ近郊のノヴァラという町で生まれた。10代の頃から天才ピアニストとして注目され、そのミラノ音楽院で指揮とピアノを学ぶが、わずか23歳で地元の歌劇場の芸術監督に抜擢されている。大戦中はレジスタンス運動に参加し、逮捕されて収容所送りにもなった経験を持つが、戦後はミラノ・スカラ座をはじめ、イタリア各地のオーケストラを指揮し、トスカニーニの後継者とまで期待されるようになる。1949年にはトスカニーニの招きでNBC交響楽団を指揮し、アメリカ・デビューを飾る。その後はザルツブルク音楽祭に出演するなどオペラ指揮者としての名声も高くなっていく。ところが1956年の11月24日、パリのオルリー空港からニューヨークへ向けて飛び立った飛行機が離陸に失敗し、彼も事故の犠牲になってしまった。この事故の1週間ほど前にミラノ・スカラ座の音楽監督に指名されていたのに……。

カンテッリの短い活動期間は遺された録音が、次々と配信されている。ざっと12タイトル。どれもすばらしいものだ。当時としては速めのテンポ、快活でエネルギッシュな音楽作りは新鮮で現代的なものだった。その中から3枚を選んでみよう。チャイコフスキーの交響曲第5番はイギリスHMVから初めてのLPレコードとしてリリースされた記念すべき録音(ミラノ・スカラ座管、1950年モノラル)。そして彼が好んでプログラムに入れていたドビュッシーとラヴェル(フィルハーモニア管、1955、1956年モノラル)。「ダフニスとクロエ」組曲第2番は亡くなる半年前の録音だ。さらにニューヨークでNBC響を振ったフランクの交響曲ニ短調(1954年ステレオ)。これは重々しさとは一線を画した推進力のあるテンポとオケを操るテクニックの鮮やかさが際立っている。トスカニーニがこの若者にかけた期待の大きさがわかる最高の名演と言っていい。そのほかブラームスもいい。モーツァルトの「音楽の冗談」で聴かせるセンスの良さも最高!“たら・れば”の話をしても意味がないのはわかっているが、彼がもし事故に遭わずに活躍していたら、おそらくヨーロッパの音楽事情は違ったものになっていただろうと思う。それほど彼を失った衝撃は大きかったのだ。その録音はレコードがSPからLPに移り変わろうとしていた時期であり、さらにステレオ録音が始まろうとしていた過渡期にあたり、当時の録音事情を知るうえでも貴重な音源と言える。それだけに192kHz/24bitのデジタルリマスターによってオリジナルマスターに迫る音質で甦ったことは音楽ファンとしてとても嬉しい。

キース・ジャレット『サンベア・コンサート』がDSD2.8で登場文/國枝志郎

キース・ジャレットがピアノの即興演奏のみで1976年11月に敢行した2週間を超える日本縦断コンサート・ツアーは計8回におよんだが、そのコンサートから、諸事情によりカットされた3公演を除いた5回分の公演をまるごと納めたライヴ・アルバムが『サンベア・コンサート』と題された本作である。このアルバムはトータル・タイム6時間42分をLP10枚、カセット・テープ5本に収録して1978年9月に日本先行発売された。本作のポイントは、録音を日本人が担当していたということである。その人の名は菅野沖彦。エンジニアとしての顔、オーディオ評論家としての顔を持つ菅野は、ジャズやクラシックの熱心な聴き手でもあり、ルディ・ヴァン・ゲルダー(ブルーノート)やマンフレート・アイヒャー(ECM)の作り出すサウンドや音楽について、さまざまな機会に紹介していたが、菅野はアイヒャーと知己を得、このツアーのすべての録音を任されることになったのである。その結果がこの大作である。このアルバムが2017年11月に、オリジナル・アナログ・テープからクリストフ・シュティッケルのエンジニアリングでDSDへとフラット・トランスファーされ、6枚組のハイブリッド・ディスクとして登場したことは大きな事件だったが、あれから2年半が経過し、世界がコロナ禍に見舞われたさなかに突然DSD2.8データの配信が始まったことはさらなる衝撃だった。PCMの配信がなく、DSDのみの配信というのは不思議とも思ったが、2017年のハイブリッド・ディスクはDSD部分のみ新規DSDリマスターが使用され、CD層については1989年のリミックス・マスターが使われていたということも関係しているのだろう。この透徹した音楽は、やはりDSDでその空気感を味わいたい。エンジニアの菅野は、『ステレオサウンド』誌の1984年春号において、この録音について次のように書き記している。「たとえば大阪の産経ホールなんていう切りイカの臭いとポテトチップスの油が混じったような空気の中で演奏されたキースのソロをぼくが録って、レコードになったときには、ちゃんと透明感が出ている。北欧の透明な空気が、空間が見事に音として造形されているんです」。

菅野は残念ながら2018年に他界した。

1979年に伝説のアーント・サリーのメンバーとしてパンク / ニューウェイヴ・シーンに忽然と姿をあらわしたシンガー、Phew。その後ソロとなって坂本龍一とのコラボレーション「終曲(フィナーレ) / うらはら」を1980年3月に発表し、翌年アルバム『Phew』をジャーマン・ニュー・ウェイヴの名プロデューサー、コニー・プランクのケルンにあるスタジオで制作してその名を知らしめたアーティストである。その後は大友良英とのNovo Tono、山本精一とのMOST、長嶌寛幸とのBig Pictureなどでも活動し、近年も精力的にリリースを続けているPhewだが、高音質マニアとしては残念ながら彼女のパフォーマンスをハイレゾで聴くチャンスはほとんどなかった。そんなPhewのハイレゾ(44.1kHz/24bit)がついに来たんですよ! これは当然聴くでしょ! と思ってふとタイトルを見ると、どうもどこかで聞いたことのあるタイトルな気がする……。2010年のアルバム『Five Finger Discount』以降、Phewは電子音楽を追求し始めていたのだが、このアルバムは3曲入り、68分におよぶバリバリの電子音楽作品である。じつはこの『Vertical Jamming』、2016年のツアーでのみ発売されたCD『Jamming』の拡張版なのだった。CDは「Cheers」と「Encore」だけで1時間近い電子音の洪水であったが、今回の『Vertical Jamming』には11分に及ぶ「Drone」が追加されている。Phew曰く、この「Drone」の後半部分(6分以降あたりか)を発展させたのが「Cheers」と「Encore」なのだという。「Drone」は2014年にレコーディングされたもので、非常にシンプルなオシレーターの音に導かれた、Phew曰く「当時の気分を表現したトラック」だそうだ。2011年の東日本大震災とそれに伴う福島原発事故、そして2013年の政権交代の時、どうしても歌う気になれなかったPhewはシンプルなオシレーターを使ってこの音楽を作り始めたと言う。「Cheers」と「Encore」は、アルバム『New World』(2016年)と並行して2014年から2015年にかけて制作した、心象風景をスケッチ的な作品だそうだ。『Jamming』は日本のレーベル、Bereketからのリリースだったが、この拡張版はなんとUK電子音楽の総本山WARPレーベルの傘下であるDisciplesからのリリースであることも特筆すべきだろう。同レーベルからはPhewの未発表音源集『Vertigo KO』も予定されているらしい。こちらもぜひハイレゾで出してもらいたいところですな。

「テクノ法要」? なんのこっちゃとおっしゃる方も多いと思いますが、「テクノ法要」とは福井市の浄土真宗本願寺派・照恩寺の朝倉行宣住職によるテクノのトラックに乗せてお経を読み上げるという新しいスタイルによる法要のこと。会場ではリアルタイムでお経がプロジェクションマッピングによってステージ上に投影され、レーザー・ビームなどの視覚効果も交えて、ミステリアスでサイケデリックな空間が繰り広げられるという、エンターテインメントの要素を取り入れた法要として、築地本願寺などでも行なわれるようになったイベントなのだそうです。「ニコニコ超会議」(ニコニコ動画の“会議(オフラインミーティング)”を自称した参加型複合催事)でも何度か取り上げられているそうな。じつは築地本願寺や東京国立博物館でも行なわれているとのこと。調べてみたら2019年4月にTower Recordsからアルバム『テクノ法要 by 朝倉行宣 第1集〜光のつながり』がCDとしてリリースされているのだが、それも寡聞にして知りませんでした(すみません)。そんな私がなぜこの「テクノ法要」を知ったかというと、アーティストの宇川直宏が2010年から開催している日本初のライブストリーミング・チャンネル「DOMMUNE」でこの「テクノ法要」がコロナ禍真っ最中の4月18日に取り上げられたからだったのです。これはニコニコネット超会議2020 x DOMMUNE Presentsで「リモート超テクノ法要 × 向源」と題されて放送されたもの。今回、ハイレゾ(48kHz/24bit)リリースとなったテクノ法要の音源は『テクノ法要 Spring2020』と銘打たれ、この放送との関連性も強く感じさせます。照恩寺のウェブサイトにはこのテクノ法要について「〈極楽浄土は光の世界〉という認識を基に、空間(寺の内陣にかぎらず、ホールや野外なども含む)を現代の光(プロジェクタ投影・舞台照明)で装飾し、昔から伝わる声明(お経など)を時空を超えるテクノサウンドにアレンジしてお勤めを行います」と説明されています。このハイレゾによる「テクノ法要」はとりあえず音だけだけれど、これを聴いたらやはり「光と音のショウ」を経験してみたくなりますね。南〜無〜。

アルファレコードのカタログを継承したSONY MUSIC DIRECTより2018年からスタートしたイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)のリイシュー・プロジェクト。1978年のデビューから40年と言われると、そんなに経ったのかと遠い目になってしまうのだが、なんせ今回のリイシューの目玉はなんといっても最新リマスター(リマスタリング・エンジニアはボブ・ラディック)によるハイブリッド・ディスク化だったわけで、となると当然のことながらハイレゾ・マニアとしては待望のDSD配信到来を待ちわびていたわけである。が、残念ながらDSDは配信されず、PCM(96kHz/24bit)のみが配信されるにとどまったのはかえすがえすも残念なことであった。キース・ジャレットの『サンベア・コンサート』を見習えよ……おっと、つい心の声が出てしまったぜ。まあ、それはともかくアルファ時代のリイシューはすべて完了したが、まだ残ってました。そう、衝撃的な“散開”からおよそ10年を経た1993年に“再生”したYMO(正式にはYMOに×印がつけられている)によって制作されたスタジオ・アルバム『TECHNODON』である。このころの日本にはヨーロッパで火がついたテクノが上陸していた時代であり、再生YMOのサウンドもポップというよりはエクスペリメンタルな側面が強く出ていた。リリースにともなう2日間の東京ドーム公演では、アンビエント・ハウスの第一人者The Orbが前座として迎えられていたことを思い出したりも……。このアルバムがついにハイブリッド・ディスクとしてリリースされたのはコロナ禍真っ最中の4月のことであった。再生YMOのアルバムはアルファレコードからではなく、東芝EMIからのリリースだったため、このリイシューはユニバーサル・ミュージックからとなったが、アルファ=ソニー盤のボブ・ラディックに対し、本作のリマスタリング・エンジニアにはなんと元電気グルーヴのまりんこと砂原良徳がクレジットされているのにまずびっくり! ソニーからハイブリッド・エディションに先駆けてリリースされたアルファ時代のYMOの新ベスト(結成40周年アニヴァーサリー・コンピレーションと銘打たれている)『NEUE TANZ』が同じく砂原のリマスターで、それも素晴らしかったんだけど、今回の『TECHNODON』のリマスターはそれ以上に彼の素晴らしい仕事ぶりを堪能することができる。惜しむらくは今回もまたDSDデータの配信がなく、PCM(96kHz/24bit、MQAもあり)のみとなったことだけど、PCMで聞いてもやはりこのマスタリングは確実に素晴らしい。『TECHNODON』の真価が21世紀のいま、ついにきちんと伝えられたのではないかとすら思えてくるサウンドだ。

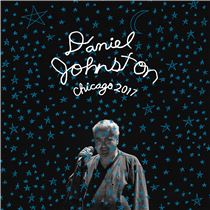

ダニエル・ジョンストンのハイレゾ! まさか彼の音源をハイレゾで聴ける日が来ようとは……僕はもうすでに涙で前が見えなくなっているくらいだ。いや、おおげさではなく。アメリカはカリフォルニア出身のダニエル・ジョンストンの名前が知られるようになったのはニルヴァーナのカート・コバーンをはじめとする多くのアーティストがその影響を口にしはじめたことからだった。1961年生まれで、1980年代から活動を始め、多作なDIYミュージシャン、そしてローファイ・ミュージックの先駆者として、ダニエル・ジョンストンの音楽とアート作品(彼の絵もまた味わい深いのだ)は片思いの愛、宇宙の災難、実存的な苦悩を描いた心に響く物語を綴ってきた。そのファン層はいつの間にか世界規模にまで増え、2005年にはその半生を描いたドキュメンタリー映画『悪魔とダニエル・ジョンストン』も作られるほどまでの人気を博した彼は、残念ながら2019年9月に心臓発作を起こしてこの世を去ってしまったのである。双極性障害と統合失調症に悩まされてきた彼は、2017年にみずから“ラスト”と銘打ったツアーを敢行したが、2017年10月に行なったそのツアーからシカゴ公演の模様を収めた限定ライヴ・アルバム『Chicago 2017』が、ダニエルと縁の深いウィルコのレーベル、dBpm Recordsから2020年1月にアナログ・レコードのみで発売され、悲しみにくれるファンの心を癒してくれたのだった。その音源が今回、ハイレゾ(96kHz/24bit)で配信となったわけである。ライヴのバックにはウィルコのジェフ・トゥイーディーとその息子スペンサー・トゥイーディーも参加し、温かい演奏を披露しているのも素晴らしい。なにより選曲も素晴らしくて、冒頭の「The Story of an Artist」(特徴的なダニエルのイラストがジャケットに描かれたカセット作品で、1982年にリリースされたセカンド・アルバムより)で始まるところからすでに涙腺決壊間違いないし、パステルズがカヴァーした「Speeding Motorcycle」から、ベックやスペクトラム(ソニック・ブーム、ex.Spacemen3)がカヴァーした「True Love Will Find You In The End」がア・カペラで歌われてアルバムが幕を閉じるところなどはもう涙なしには聴けません……。究極のローファイ・サウンドを究極のハイファイ・サウンドで聴く。カセット / LPとハイレゾ。どちらも最高。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。