注目タイトル Pick Up

バッハ・コレギウム・ジャパンの特別な演奏文/長谷川教通

2020年3月14~17日の録音だ。バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)は設立30周年記念のヨーロッパ・ツアーを全11公演の日程で予定していたが、新型コロナウイルスによるパンデミックで8公演がキャンセルとなってしまった。そんな状況にも関わらず、ツアーの最後に滞在したケルンで、「ヨハネ受難曲」の録音とライヴ・ストリーミングが実現したというのだから、BCJがヨーロッパでいかに注目され、高い評価が与えられているかがわかるだろう。録音会場はケルン・フィルハーモニー大ホール。3月15日のライヴ・ストリーミングをはさんで前日と後日各1日でのセッション録音だった。ヨーロッパで急速に感染が拡大し、きわめて緊迫した状況下であり、録音最終日には警察から会場の閉鎖を告げられたという。残された猶予はわずか1時間というギリギリの緊張感の中で収録を終えることができたのだった。

特別な演奏ってたしかにあるんだ! と思う。新型コロナの感染拡大という困難な状況でも出演者たちがケルンに集結できたこと、ライヴ・ビューイングというアイディアがあったこと、ケルンの大ホールが確保できたこと、ホールの封鎖まで数日間の猶予があったこと、その時間にBISレーベルの録音準備が可能だったこと、エンジニアのマルティン・ザウアーが担当できたこと、さまざまな条件とタイミングがまるで引き寄せられるように1点に集まる。そして演奏する作品が「ヨハネ受難曲」だった。それは何かに導かれた……と感謝するしかないだろう。オケが演奏を始める。低音部の刻む音が、何と強い意志を感じさせることだろうか。そして合唱は“Herr(主よ)”と呼びかける。この痛切な声を聴いたとき、この演奏が尋常でないことは誰にでもわかる。けっして大声で叫ぶわけではない。痛切な想いを込めた声の発信力。これが30年かかって得たBCJの表現だろうと思う。イエスが告発され、十字架を背負ってゴルゴダで死にいたる物語を、静けさと敬虔と激情を幾重にも織り重ねた表現で演奏しきったBCJ。彼らにとっても忘れることのできない作品になったに違いない。録音も素晴らしい。

名倉誠人の弾くバッハはすごい。鍵盤楽器や弦楽器など多様な楽器のために書かれた作品を、たんにマリンバに移し替えて弾いているといった次元の演奏ではない。バッハがマリンバのために書いたとすれば、どういう音を求めたんだろうか。それを追求することは“マリンバのための作品を創造する”音楽的なアプローチにつながり、同時に“バッハの音楽をいかにマリンバで演奏するか”というテーマとなる。アルバム・タイトルの『Bach Parallels』は、名倉誠人がバッハと向き合うための2つのアプローチを高次元で融合させようとする意欲を反映させたものだと言える。バッハをベースに3人の作曲家が名倉のために作品を書き、名倉自身も加わっている。

それぞれの作品はマリンバの独奏であったり、二重奏であったり、打楽器が加わったり、とても多彩で斬新な音色と響きがスピーカーから飛び出してくる。録音にも工夫が凝らされており、6人の打楽器奏者のために編曲されたオルガンのための名作「パッサカリア ハ短調」では、これを2人の奏者による多重録音で収録している。各楽器を45度の角度で円形に並べ、その中心に360度の方向に向いたマイクロフォンをセットする。実際の録音はイマーシブ・オーディオ・エンジニアの入交英雄が担当する。イマーシブ・オーディオって? オーディオの録音ではモノラルからステレオ、そしてサラウンドへと進化してきたが、ここまでは水平方向の拡張と言えた。つまり2次元の音場なのだが、これに垂直方向の情報を加えることで3次元の音場を作り出すことができる。リスナーは3D音場の中に包み込まれるような感覚を味わうことになる。これを没入型(イマーシブ)オーディオと呼んでいる。すでに映画の世界では「Dolby Atmos」や「DTS-HD」が話題を呼んでいるが、オーディオ・ファンに注目されているのは「Auro 3D」だ。日本での普及はこれからという段階ではあるが、先進的な録音の世界ではすでに「Auro 3D」を見据えており、今回も水平方向のサラウンド収録に加え、垂直方向の響き(ハイト・チャンネル)を捉えた13chでの収録が行なわれている。

実際のハイレゾ音源としては192kHz/24bit/2chも用意されていて、この場合は2chで聴いても楽器位置が不自然にならにように配慮されるし、ハイト・チャンネルで収録された響きもそのまま取り込むわけにはいかないので、2chステレオならではの定位感と響きの明瞭度を保つようにミックスされている。一方、96kHz/24bit/5.1chのサラウンド音源も注目だ。エンジニア・ノートによれば、13chの信号を9.1chのAuro 3Dで再生できるように制作されているという。Auro 3Dに対応したAVアンプがあれば、ぜひ挑戦してほしい。とはいえ、誰もがAuro 3Dに対応できるわけではない。ただし、この音源は従来の5.1chでも再生できるのだ。これは嬉しい。実際にやってみたが、水平方向のサラウンド感に加え、垂直方向の空間情報もしっかりと感じられる。その場で音楽を聴いているような臨場感を味わえるという意味では2chを超える。とにかく音楽が愉しい。それならHPLはどうなんだろうと興味がわいてくる。HPLはヘッドフォンで聴いたときにクリアな定位感を得られるようにエンコードする技術なのだが、これがホームオーディオのスピーカーで再生したときにも効果があるという声が多くあって、音像がくっきりとして明瞭度も高いと評判なのだ。しかも、多チャンネルの信号を扱うことができるという強みがあって、今回の音源では13chの信号から2chにHPLエンコードされている。これが面白い。音像は明瞭なのに、前方にはり付く2ch特有の定位感とはまったく違うのだ。しかもスーッと響きが上方に立ち上がる。あくまで2chらしさを求めるリスナーには向かないかもしれない。もちろん5.1chのような後方に回り込む音場感とも違うが、2chであっても楽器の直接音と響きの広がりを音楽的だと感じるリスナーにはイチオシだ。ちなみに演奏者との試聴の結果、今回のアルバムではCDのマスターとしてHPL音源が採用されているとのことだ。

モーツァルト歌手として引っ張りだこのレグラ・ミューレマンのニュー・アルバム。これまでもヤニック・ネゼ=セガンの指揮する「魔笛」「フィガロの結婚」「皇帝ティートの慈悲」のレコーディングにも参加し、いまやモーツァルトのオペラには欠かせない存在だが、たしか1986年のスイス生まれのはずだからまだ30代の半ば。日本での人気もこれから急上昇するだろう。モーツァルトだけではなく、リヒャルト・シュトラウスの「ナクソス島のアリアドネ」とか、グノーの「ロメオとジュリエット」やヨハン・シュトラウス「こうもり」、フンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」など、さらには新作オペラにも出演しているし、コンサートではシューベルトやシューマンの歌曲も歌う。でも、やっぱりモーツァルトが別格だ! モーツァルトの書いたアリアは美しくて軽妙で優雅。でも、ふっと壊れてしまいそうな……そんな表現ができる希有なソプラノと言えそう。彼女のコロラトゥーラは音程が確かだし声もきれい。水滴がコロコロと転がって、そこに光が当たってキラッと輝くみたい。“華がある”とは、こういう歌手のこと。アルバムではウンベルト・ベネデッティ・ミケランジェリの指揮するバーゼル室内管のコンパクトで軽快なサウンドにのって、「フィガロの結婚」や「イドメネオ」「魔笛」などのアリアのほか、12歳の頃に作曲された「偽ののろま娘 K.51」から晩年のアリアまで、華やかさもあれば哀しみもあり、有名曲を並べただけのアリア集ではなく、モーツァルトの心の内を垣間見るようなプログラムになっている。今が旬の歌声を堪能できるアルバムだ。

リッカルド・シャイーがミラノ・スカラ座の音楽総監督に就いたのが2017年。ようやく真打ち登場かと音楽ファンは期待しただろう。アバド、ムーティの次はシャイーだろうと思っていたのに、2005年からはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管の第19代カペルマイスターに就任。マーラーやブルックナー、ブラームスなど、重厚な音楽を聴かせてくれたが、何と言ったってミラノ生まれのシャイーにとって本命はスカラ座だ。世界の名だたる歌劇場でオペラを指揮してきた経験と実績もあり、まさに“機が熟する”のを待っていたのかなという気もする。それだけに2020年秋の日本公演は注目されたのだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で流れてしまったのは残念。でも嬉しいことに“これぞイタリア!”と聴き手を喜ばせてくれるアルバムがハイレゾ配信された。“イタリアの作曲家”シリーズの『レスピーギ』で、2019年5月にセッション録音された96kHz/24bit音源だ。レスピーギの代表作「ローマ松」からスタートし、初期の作品や「リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲」をはさんで「ローマの噴水」で締めるプログラム。冒頭からものすごいテンションの高さ。管楽器によるまばゆいばかりの乱舞が聴き手の聴覚を刺激する。きわめてアグレッシヴなのにアンサンブルは精緻で、旋律の歌わせ方がじつに巧いのだ。トランペットやクラリネットのソロ・パートの惚れ惚れするような音色と旋律。さすがイタリアのオケ! シャイーはテンポで煽っているわけではないのに、グッとギアを切り替えるとオケは余裕で反応する。この微妙な上げ下げがゾクゾクするような疾走感を生み出してくる。こうした動きを克明に捉えた録音がいい。ハイレゾのいちばんの魅力って、こういうところじゃないだろうか。わずかな動きにはデリケートに反応し、ダイナミックな動きも難なくクリアする。グーッとアクセルを踏むとストレスなくパワーを上げてくる。聴いていてほんとに愉しい!

ワレリー・ゲルギエフ率いるミュンヘン・フィルによるブルックナーの交響曲。第4~7番が96kHz/24bitのハイレゾで配信され、これで第1~9番までの全集が完成した。ミュンヘン・フィルのブルックナーといえばルドルフ・ケンペの雄大で荘厳な演奏、セルジュ・チェリビダッケとの神秘的なまでに昇華された孤高とも言える演奏が知られている。2015年に首席指揮者となったゲルギエフにとって、このオケと仕事をするなら先輩たちの偉業に肩を並べ、超えていくためにも“ブルックナーで勝負”したいと考えるのは必然だろう。就任直後の2015年9月、ミュンヘン・ガスタイクでのコンサートでは第4番を取り上げCD化もしている。あるいはこの録音が全集へのスタートとなったかもしれないが、もうワンラックアップする意味のある要素がほしい……それがブルックナーゆかりのリンツ・聖フローリアン修道院で全曲をライヴ収録するという企画だったのではないだろうか。少年時代にはこの修道院の聖歌隊で歌い、27歳で修道院のオルガニストとなった彼にとって、この壮麗な空間が醸し出す音色と響きが作品に決定的な影響を与えたと言われる。それだけにブルックナーを演奏する者にも聴く者にも、フローリアンは特別な場所なのだ。2017~2019年の3年にわたって、いずれも9月の後半に集中的に収録されている。まず2017年の第1番を聴いてほしい。これまでは習作的に扱われてきた作品が、まるでオーストリアの自然を感じさせるような色彩感と立体感をともなって鳴っているではないか。ミュンヘン・フィルの重厚でパワフルな響きを生かしつつ、楽譜に書き込まれた情報を克明に引き出すことで、ディテールを生き生きと描き出す。ゲルギエフは“かくあるべし”という既成概念を脱して、ブルックナーに生彩感あふれる音楽を見出していたのだ。おそらく聴いた人は第1番の魅力を再認識するに違いない。翌年収録された第8番と第9番でも指揮者の意図は明確で、壮大な響きの端々に聴きとれる色彩感に心惹かれることだろう。第4番や第7番でも伸びやかに鳴り響くオケの魅力。ここでは弦の美しさや管楽器の音色が際立っている。これはミュンヘン・フィルに蓄積された経験と卓越した技術のなせる技。同時に残響時間の長い場所にもかかわらず、明瞭さを失わない録音にも感心させられる。オケの響きと残響のバランスが絶妙で、これはミキシング・エンジニアの感覚と技術の確かさが寄与している。演奏と録音が融合した素晴らしい仕事だと思う。

ジャズ喫茶ベイシーの“菅原正二の音”をハイレゾに文/國枝志郎

今月のハイレゾリリースでもっともうならされた一枚。岩手県一関市にあるジャズ喫茶「ベイシー」、そして店主の菅原正二氏と言えば、ジャズ・ファンなら知らぬものなしと言っても過言ではないだろう。国内外の大物ジャズメンがこの場所でライヴを行ない、その場所で鳴らされるサウンドにアーティストみずから酔いしれたとはよく言われていることだが、それにしてもその店主の“生き様”を追ったドキュメンタリー映画(9月18日から公開中)が作られてしまうというのだから恐れ入る。星野哲也氏が監督したその映画のタイトルは『ジャズ喫茶ベイシー Swiftyの譚詩(Ballad)』(Swiftyはお店の名前にもなったカウント・ベイシーによってつけられた菅原氏の愛称)。今回取り上げるのはそのサウンドトラック・アルバムなのであるが、このサントラがまたハイレゾ的に非常に興味深い手法で制作されているのである。収録されているのはカウント・ベイシー・オーケストラ、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンス、ザ・グレイト・ジャズ・トリオ、渡辺貞夫、セロニアス・モンク、ルイ・アームストロングといった国内外のビッグネームによる既存音源のテイクがメインで、ちょっと見ると普通のジャズ・コンピレーション・アルバムという感じだが、音源の収録方法が特殊なのだ。普通に考えれば、マスターテープからスタジオでコンピ用のマスターを作るのだろうが、このサウンドトラックでは、映画撮影時に菅原氏が店でかけたアナログレコードのプレイバックを録音するという手法がとられているのである。“ベイシーの空気感までもダイレクトに伝える、いまだかつてないサウンドトラック”という星野監督のコンセプトを具体化した前代未聞のサウンドトラックなのだ。音声はPCMで収録され、まず映画用の5.1chミックスが作られ、そこからハイレゾ界でも著名なスタジオDedeの吉川昭仁氏によって96kHz/32bitの2chにダウンミックスされたものをDSD11.2で取り込んだという。ハイレゾが“マスターに忠実な音”を目指すという意味なら、このアルバムの音は“マスターに忠実”とは言えないだろう。そうではなく、これは“菅原正二の / ベイシーの音”に忠実なサウンドなのだ。いながらにして“喫茶ベイシー”にいるような気分にさせてくれることは間違いない。ラストに38秒の「ジャズ喫茶ベイシー ルームトーン」というトラックが付与されているのが泣ける。ちなみにDSD11.2だけでなく、PCM96kHz/24bit音源も併売されている。可能ならDSD11.2に取り込む前の32bit音源も聴いてみたいところではある。

画家、写真家、作家としてもマルチに活動するさかもと未明。彼女が歌手としても活動しているということはなんとなく知ってはいたけれど、彼女のアルバムとして初めてハイレゾ(96kHz/24bit)配信が実現したのを機に聴いてみたところ、これが素晴らしくてね……。深い低音と金物の鳴りがハイレゾ的に耳をそばだたせるオープニングに続いて出てくるコケティッシュなヴォーカルは……、おお、ケーリー・グラントとオードリー・ヘプバーン主演の映画「シャレード」の、ヘンリー・マンシーニによるテーマ曲! 続く「リラのワルツ」は、フランスの作曲・編曲家、ピアニストのミッシェル・ルグランの名曲。ルグラン曲ではほかに「風のささやき」や有名な「シェルブールの雨傘」「おもいでの夏」も素晴らしいアレンジと歌だ。「べサメ・ムーチョ」や「エンジェル・アイズ」「リベルタンゴ」「チュニジアの夜」といったスタンダード・ナンバーでも軽妙だが奥行きのある表現を聴かせる。歌も素晴らしいけれど、アレンジと演奏がとんでもなくハイクオリティだなと思ったら、ジャズ・ピアニストとして、またアレンジャーとして八面六臂の活躍を繰り広げるクリヤ・マコトがプロデューサーであった。調べてみたら、2012年リリースのファースト・アルバム『La magie de l'amour』は、クリヤのプロデュースだったんですね。間に後藤次利プロデュースによるポップス・アルバム『青い伝説』を挟み、今回のアルバムが2作目のジャズ・アルバムになるそう。バックを務めるのはベースの納浩一、ドラムスの大坂昌彦。クリヤと納と言えば、無編集DSDレコーディングで現在までに2枚のアルバムをハイレゾ・リリースしている“アコースティック・ウェザー・リポート”のメンバーであるし、大坂は“東京キネマ・ジャズトリオ”で3枚のアルバムをDSDのハイクオリティ・サウンドでリリースした業界きってのハイレゾ通。そんな3人がバックを務めているのであるから音楽的、音質的な面では完璧だ。それだけにさかもとのヴォーカルもきわめて自在に浮遊するように響く。ミシェルの次男であるバンジャマン・ルグランとのデュオ(父ルグランの「これからの人生」とフランシス・レイの「男と女」)も絶妙な味わい。

もともとは2018年4月にヴァイナル・リリース、同年10月には海外では配信が開始されていたものが、なぜかコロナ禍の2020年夏、突如として日本でも配信が開始され、よもやまた新作が? と一部のファンを色めき立たせたリリース。残念ながら現時点ではとくに新作の話もないのだが、歴史的な邂逅とも言えるふたりの共同作業の結果が日本でもハイレゾ(44.1kHz/24bit)で簡単に聴けるようになったのは間違いなくめでたいことではある。アンビエント・マスター、ブライアン・イーノと、シューゲイザー / ノイズ・ギターの立役者、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン(MBV)のケヴィン・シールズ。1990年にMBVがリリースしたシングル「Glider」収録のエポックメイキングな「Soon」を、イーノは“POPの新しい基準を作った”と評した。もっともこのふたりが共演するためにはそれから27年もの歳月が必要だったわけだが……。米カートゥーン・ネットワークのアダルト・スウィムが運営するコラボレーション・シングル企画で2017年10月に発表されたのが「Only Once Away My Son」、それに未発表曲「The Weight Of History」を加えた2曲入りシングルとしてイーノのレーベルOpalから2018年にリリースされたのが本作の出自である。どちらのトラックもイーノならではのアンビエントと、シールズの屹立するノイズの壁が完璧に融合している……と書いてしまうとなんとなく想像できてしまうような気もするだろうが、実際に響くサウンドは、ふたりの稀有な音楽家の創造性が一歩先に進化していく中で、お互いのネクストレヴェルのサウンドを補完しているようにも聴こえる。つまり、どちらがどのように働きかけ、作用していったのかを聴き分けることは非常に難しいと言わざるを得ないほど融合しているのだ。かつてイーノはシューゲイザー・バンド、スロウダイヴとコラボレーションしており、それは素晴らしい作品となったのだが、今回のこのふたりの作品は、それに比べたら天と地ほどの出来栄えの差があると思う。そのくらいこの2曲はすごい。ふたりとも天才であることは間違いないが、天才と天才がコラボレーションして成功する例というのは実はそれほど多くないことを考えると、この作品は奇跡である。

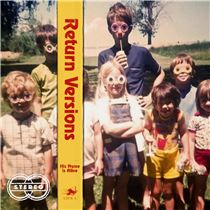

これは問題作だ。アメリカのHis Name Is Aliveというユニットについては、半年ほど前にこのコラムの第155回でアルバム『Return to Never』を紹介しているのだが、本作はその続編……いや、続編というのでもない。レゲエには、オリジナルの歌入りトラックから歌を抜き、リズムを強調してミキシングし、エコーやリバーブなどのエフェクトを過剰に施すことで、まったく別の作品に作り変えてしまう、いわゆる“ヴァージョン”や“ダブ”という手法があるが、このアルバムのタイトルを見てほしい。『Return Versions』。His Name Is Aliveが1979年から1986年にかけて録音したアンビエント / インダストリアルのアーカイヴを集めた『Return To Never』を、ミシガン州のアーティストと言うWalking Trailsの協力を得て、イギリスのON-U的なループ主体の空洞のようなダブ・サウンドに生まれ変わらせているのである。しかし驚きはそれだけでは終わらない。この『Return Versions』を、さらに加工した『Versions Returned』という作品が同時にリリースされているのだ。前者はHis Name Is Aliveの単独名義となっているが、後者はModel Home / His Name Is Aliveのダブルネーム。テープヒスと濁った雰囲気に満ちたソニック・トリップとでも言うべきこのサウンドは、ビートメイカーPat CainとMCのNAPPYNAPPAによるModel Homeという実験的ヒップホップ・ユニットによるもの。Model Homeのスタジオでは、オーディオはまずカセットテープに取り込まれ、さらにそこからコンピュータに移され、そこでわずかな編集が行なわれているという。たしかにその質感は、ハイファイの対極にある。『Return Versions』ですでにこもった音質に変貌したものを、さらにトリートメントすることで生まれた不気味で奇妙なサイケデリック・サウンドはいわば“音響のごった煮”とでも表現できるかもしれない。これらのアルバムは本来、カセットテープで聴くのが正しい方法のような気がしないでもないが、それをあえてハイレゾ(44.1kHz/24bit)で聴くというある種の倒錯的行為は、この音楽に込められた繊細なテクスチュアを余さず捉えるためには必要な行為なのかも。

ここのところ、女性アイドルのアルバムにいいものが多くて楽しい。それも、いわゆるメジャーどころのアイドルではなく、インディペンデントな活動を繰り広げているアイドルであります。音楽的なポイントで考えると、おそらくメジャーに比べて運営サイドやプロデューサーの自由な思いを反映させやすいというか、“これやっちゃう?”的な音楽を意外性を持って聴かせてくれる場合が多い印象があるんですよね。僕の狭い好みで言うと、シューゲイザーやドリーム・ポップなサウンドを聴かせてくれるRAY、ロカビリーふうのサウンドで攻めるめろん畑a go go、先日惜しくも解散したsora tob sakanaのラスト・アルバムやNegiccoとそのメンバーであるKaedeのソロ、富士山ご当地アイドル3776の井出ちよの、サイケデリック・トランス・アイドルという触れ込みのMIGMA SHELTERのファースト・アルバムなど、どれも音楽的にとても興味深い試みが行なわれていて驚かされています。ハイレゾで配信されているものもかなり多いので探してみてください。さて、そんな中で今回紹介するのは、2016年から活動するSAKA-SAMAというアイドル・グループのオリジナル・メンバーでもある寿々木ここね、通称ここねんのソロ・ミニ・アルバム。昨年から元Bellring少女ハート~THERE THERE THERES、現Atomic Ministryの朝倉みずほとのデュオ体制となったSAKA-SAMAもミニ・アルバムやシングルなど、ここのところすごい勢いでリリースを続けており、それがどれも素晴らしくポップで生き生きとしたナンバーばかりで、しかもいずれもハイレゾで配信されているのでこのコラム的にも注目しているグループなのですが、同時進行的にリリースされたここねんのソロがじつにいいのです。ここねんの家はレゲエやダブが流れていた家庭だったそうで、このソロでも、アルバムのタイトルトラック「FEVER」からしてもう完璧なラヴァーズ・ロック歌謡。続くオルタナ調の「彗星まち」はその秀逸で文学を感じさせるタイトルからして最高だし、ここねんのお気に入りであるBO GUMBOSのカヴァー「魚ごっこ」、ラストのSAKA-SAMAで歌っても盛り上がりそうな「スイート・セレブレーション!」と、どれも寿々木ここねというアイドルの奥深さを感じさせてくれるナンバーばかり。しかし僕がノックアウトされたのは、強烈なダブ・ナンバー「ライティ・ライト」です。レーベルメイト、カイのデビュー・シングルにも「ムーンライト・Tokyo」という名曲を書き下ろしたカメラ=万年筆の佐藤優介によるアンビエント・タッチなこの曲はいつかもっと長尺のヴァージョンも期待したいトロットロの楽園ソング。ハイレゾ(96kHz/24bit)との親和性も抜群に高いですよ。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。