注目タイトル Pick Up

チック・コリアの訃報に接し、2020年発表のソロ・ライヴ・アルバムを聴きかえす文/國枝志郎

このアルバムが気になった理由。それはまず本作がRITTOR BASEからのリリースだったからだ。RITTOR BASEは『ギター・マガジン』『ベース・マガジン』『キーボード・マガジン』などを発行しているリットーミュージックが御茶ノ水に開設した多目的スペース。DTMなどを主に扱う音楽誌『サウンド&レコーディング・マガジン』の元編集長が深くかかわっていることも知って、このスペースで鳴らされる“音(Sound / Tone)”にはかねてから興味があったのだが、なかなかそこを訪れる機会がなく、残念に思っていたところにそのRITTOR BASEがレーベル事業にも手を出すというニュースが飛び込んできたのだからこれはとりあえず聴かないと! と色めき立ったわけである。第1弾として2021年年明けにリリースされた作品は2タイトルあり、うちひとつはサウンドアーティスト、evalaのヘッドフォンによる立体音響技術(HPL)を用いたサウンド・インスタレーション作品『聴象発景』で、もうひとつが鈴木モモによる本作である。この鈴木の作品が気になった理由、それはその不思議なジャケット写真の光景だった。何かが宙に浮いている? と思ってよく見るとそれは紙コップで、紙コップは宙に浮いているように見えるがじつは細いワイヤー(絹糸)の両端に糸電話の要領で紙コップが取り付けられているのである。1992年に作曲家の水嶋一江によって考案されたオリジナル楽器(とその演奏スタイル)であり、Stringraphy(ストリングラフィ)と呼ばれるものであるとのこと。演奏者はこの絹糸を手で擦って音を出すのだが、その音がどのようなものなのか、このジャケットを見ながらちょっと想像してみていただきたい。さて、その想像と、実際に音を聴いてみての感想は一致しただろうか? このStringraphyの音の特性は、ノイズにも近い倍音の豊かさによるところが大きいと思われる。それだからこそこの音楽はハイレゾで聴かれるべき作品だと思った次第。その成り立ちからそれほどの音量は出ないが、アンプのボリュームを思い切って大きくしてみると、それまでと違った表情がスピーカーから立ち現れてくるのがとてもおもしろい。48kHzデータと96kHzデータの2種類入手可能だが、表情が微妙に異なって聞こえるのは気のせいではない。これを聞いていると、20世紀後半のアメリカ実験音楽の作曲家アルヴィン・ルシエの代表作「Music On A Long Thin Wire」(1972年のワイヤー・インスタレーション記録作品。長さ50フィートのワイヤーの両側に磁石を設置し、空気の揺れによって生じるワイヤーの微振動を発信器によって増幅して出る音を記録したアルバム)をハイレゾで聴いてみたい衝動にかられる。

ロックのエネルギーとハウスやテクノのグルーヴの幸福な邂逅……牧歌的な感想かもしれないが、このアルバムを聴いているとあの時代、1990年代前半に音楽シーンにどっぷり浸かって過ごしていた筆者のような人間はある種の憧憬を持ってそう思うに違いない。あの時期にはとにかく毎日のように新たな動きが世界各地で生まれていて、音楽ファンはいい意味で気が休まるヒマがなかったのだ。特にイギリスの動きはすごかった。音楽都市ロンドンは当然として、地方都市マンチェスターはストーン・ローゼズを始め、ロックとダンスのハイブリッド・サウンドを次々に輩出していったことを覚えている人も多いだろう。そんな中、ロンドンから出現したジーザス・ジョーンズはアメリカでもブレイクし、ハイブリッド・サウンドの旗手として日本でも大人気となったのだが、このM-AGEはそんな海の向こうの新しい音楽のムード、特にジーザス・ジョーンズという存在におおいに触発されて、大きく変貌を遂げたバンドだった。バンドの結成は1986年。1991年2月にミニアルバムをリリースするも注目されるには至らずという状況は、メンバーがジーザス・ジョーンズについて言及していたことに目を留めたレコード会社のディレクターとバンドの思惑が一致したことで大きく様変わりすることになる。スクラッチDJを正式メンバーに迎え、翌年初めにメジャー・デビューを飾り、94年に解散するまで4枚のオリジナル・アルバムと7枚のシングルを残した。その後メンバーはそれぞれの活動を続けていたが、2020年に突然オフィシャルサイトが開設され、その年の9月にはオリジナルメンバーによる再結成が発表されたのである。あいにく世界中を覆ったCOVID-19禍によって当初2021年1月に予定されていた再結成ライヴは延期されたものの、バンドにとっての初のベスト・アルバムとなる本作がこの2月に発表となったのと合わせ、これまた初となるハイレゾ(96kHz/24bit)での配信も実現したのは僥倖だ。彼らのオリジナル・マスターはアナログで残っていたようで、そこからのリマスタリングによって、ハイスペックが十二分に生かされた音質はハイレゾ・マニアにも十分満足の行くものだ。CDに収録された新曲「BIRD CAGE」がハイレゾ版には収録されていないのは残念ではあるけれど、5月のライヴまでこれを聴いて高まっていたいものだ。

M-AGEのベスト・アルバムとほぼ同時期にCMJKの初のソロ・アルバムが発売されたのはもちろん偶然だろうが、怒涛の90年代を彼らの音楽とともに過ごした人間としてはやはり感慨深いものがある。当欄でも何度か近作を紹介したことがあるCutemenを経て電気グルーヴに参加したCMJKは、電気グルーヴ脱退後にM-AGEのベーシスト、梶原裕司とCONFUSIONというユニットを1993年に始動させ、1996年まで2枚のアルバムと7枚のシングルをリリースしていたという事実がある。その後CMJKは数多くのアーティストのプロデュースや作曲、アレンジなどを手がけながら、ゴッサムシティ、C.T.Scan、Alex incといった名義でのソロ活動を散発的に行いつつ、近年はヴォーカリスト、ピコリンとの歴史あるユニットCutemenでの活動と自身のバンドClockwork Yellowなどでのライヴもこなしており、長年にわたって途切れのない音楽活動を続けてきているわけだが、それだけにあらためて今回彼が初めてCMJKというソロ名義でのアルバムリリースを実現させたことは意外でもあり、また嬉しいことでもあった。CMJKは無類のニューウェイヴ好きであり、またデトロイト・テクノ好きであり、エレクトロ好きであることはつとに知られていることだが、自身のソロ・アルバムということもあるのだろう、その志向がこれほど全面的に自己の作品に投影されているのは彼の膨大な作品の中でもほとんど類を見ない。CutemenのマニュピレーターでもあるMOP of HEADのGeorgeやヴォーカリスト、MONA、RACHELの参加も仰いではいるが、タイトルの「Landscape」からも連想されるように、これはCMJKによるパーソナルな音の心象風景と言える美しい作品集だ。シンセサイザーもギターもドラムスも、広大なハイレゾ空間(96kHz/24bit)の中でどこまでも透明感を失わず飛翔するさまは感動的とすら表現したい。COVID-19禍でソロ作品を作るアーティストは多いし、彼もまたそういう理由があったという発言はしているが、またいっぽうでこのアルバムが発売された2021年1月は、彼のプロデビュー30年にあたるのだという。素晴らしいランドマークだ。

本日休演がハイレゾ! ってかなりの事件だと思うな。エリック・サティの最後の作品として知られるバレエ音楽と同じ名を持つこのバンドは2012年に京都大学の学生を中心に結成され、京都をベースに活動しているバンド。3年ぶりとなる4枚目のアルバムは、バンド史上初のハイレゾ(48kHz/24bit)での発売が実現したのだ。彼らの音楽はあからさまにローファイを謳ってはいないものの、捉えどころのない歌詞と、時に過剰なイコライジングやディストーションも辞さないサウンドがユニークで、なかなか表現のしようがない不思議な曖昧さを身上とするバンドだったと思う。彼ら自身もその音楽を「ロック、サイケ、パンク、ポップ、レゲエ、呪術、ジャズ、カントリー、暗黒舞踏、ラグタイム、アンビエント、テクノ、ダブ、童謡などなど……色々な音楽を聞いては色々なことをしています」と表現している。メンバーの脱退や急死というアクシデントを経験してトリオというシンプルな編成になった彼らの新作は、ゆらゆら帝国やギターウルフ、Borisなどの作品で知られるエンジニア、中村宗一郎とタッグを組んで制作された。もともとバンドとしてはダブのようなモワッとした音像を、DTMで音素材を加工することによって作り出したいと思っていたが、中村からのアドバイスによって、録音した後ではなく、録音の段階から音をエフェクトしていき、その出音をハイレゾリューションで取り込んでいくという手法を取ったというのだ。それによって完成したアルバム『MOOD』は、これまでの本日休演にはない質感(MOOD)を持つことになったのである。とくにアルバム後半、「砂男のテーマ -Midnight Desert Surfin’-」から「ロンリネス」にかけてのリズム的にスリリングな駆け引き、続く「天使の沈黙」からラストの「夏の日」への天上的なサウンドの流れが素晴らしい。なお、同時発売となったライヴ・アルバム『LIVE 2015-2019』もまた素晴らしいハイレゾ・サウンドが聴ける。ここには一昨年、カイというアイドル(現在は引退)によってカヴァーされ、PVにはバンド・メンバーも出演していた「秘密の扉」が入っていて涙を誘う。

ジャズ・キーボーディスト、チック・コリアが亡くなった。にわかには信じがたいニュースだった。いつもにこやかなチックの顔が目に浮かぶ。79歳というのを聞いて、もうそんなになるのか……という思いと、まだまだこれからじゃないか、というもう叶えられない思いが交錯して、ついパソコンを立ち上げ、彼の音楽を浴びようと検索を始めた。チック・コリアのハイレゾ配信されたアルバムは、彼のディスコグラフィから考えるとじつはそれほど多くない。ジュリアード音楽院を卒業するほどの才能を持っていた故、彼の盤暦はジャズを中心としつつもクラシックをはじめとするじつに広範なレパートリーを誇るものだった。そんな中、ここに紹介する『Plays』は、2020年に発表された久しぶりのソロ・ライヴ・アルバムにして、現時点での最新作である。

冒頭からチック・コリアによる「モーツァルトとガーシュインについて」のトークで始まる。まさにジャンルを横断したこのアーティストならではの素晴らしいトークに続いては、チックが愛してやまないクラシックの作曲家モーツァルトのピアノ・ソナタが弾かれる。ここでチック・コリアが彼と同様、ジャンル無用のピアニスト、フリードリヒ・グルダと共演したモーツァルトの2台のピアノのための協奏曲の録音のことを思い出したりもしたり。続くはスカルラッティ、スクリャービン、ショパンなど、クラシックのレパートリー、さらにビル・エヴァンス、セロニアス・モンク、アントニオ・カルロス・ジョビン、スティーヴィ―・ワンダー、そして自身のオリジナルやインプロヴィゼーションまでを、とにかく終始自由に、しかしとても愛おしそうにピアノに向かって表現するチック・コリア。演奏の合間にビル・エヴァンスやジョビン、モンク、パコ・デ・ルシアなどについての愛にあふれたトークを聴くと、いっそうこの巨人の不在が感じられてしまって涙が止まらない。アルバムは2時間弱という十分な長さがあり、ハイレゾ(96kHz/24bit)で聴くのは至福の時間だが、気がつくとあっという間に終わっている。しばらくはこのアルバムを何度も聴きかえすことになりそうだ。チックよ、どうぞ安からに……。

演奏者と録音技術の相互作用で聴き手に伝わる、木越洋の“音の波”文/長谷川教通

“ゲアール・マイク”を使ったワンポイント録音のベスト。非常に大型なゲアール・マイク。マイスターミュージックの音の良さは、何と言ってもこの真空管マイクをどれだけ生かせるかにかかっている。スタンドにペアで吊るされたマイクは、楽器から発せられる直接音と空間に広がる響きをどこでバランスさせるかの一発勝負だ。チェロを弾くのはNHK交響楽団で32年間も主席奏者を務めた木越洋。チェロの四重奏「チェロ・クァルテットK」にも参加している。チェロを抱き込むような演奏姿で親しまれ、音色の美しさで定評のあるチェリストだ。今回はDXD384のフォーマットで収録されている。e-onkyo musicのサイトではさまざまなフォーマットで提供されているが、試聴は384kHz/24bit flacで行なった。使用するDACが対応しているなら最高スペックで聴いてほしい。その響きの美しさ……いや美しいというと、何か“きれい”なイメージがあるが、そうではない。楽器が鳴って、響いている“音の波”がすべて収録され、その音の波が聴き手の身体に染み込んでくるような感じ。生々しいのにまろやか。すばらしい録音だ。これぞチェロ。楽器の微細な音色の変化や音量の上げ下げが、ゾクゾクするような響きの良さをともなって奏でられている。まるで数メートルの距離で演奏しているような気分だ。バッハの無伴奏チェロといえば、神様のようなカザルスの演奏や、最近のピリオド演奏も多いが、そのような中でこれだけ音符の連なりを明確にしながら、しかもフレーズが大きく弧を描いていく演奏はむしろ新鮮だし、長年この作品を弾き込んだ木越にしか出せない解釈であり表現だと思う。彼は調弦にもこだわっていて、どの弦の、どのポジションで、どう倍音がのるか、発音のレスポンスが良くなるのか、こうした聴感覚は弦楽器奏者ならではのもので、音階を平均的に割った調律とは異なる響きの魔力だと言える。そこから生まれる響きに聴き手は魅了されてしまうのだ。まさに演奏者と録音技術が相互作用した成果だろう。

ブルーノ・ワルターが世を去ったのは1962年2月17日。約半世紀前の名指揮者の演奏が192Hz/24bitのハイレゾ音源で聴ける時代が来ようとは、当時の音楽ファンには信じられないことだろう。第二次大戦中、ユダヤ系のワルターはヨーロッパからアメリカへ逃れ、ニューヨーク・フィルやメトロポリタン歌劇場で精力的に指揮活動を行なっていたが、録音技術が急速に進化した1950年代末には80歳を超え、心臓発作で休養したり、けっして体調は万全とは言えなかった。しかし、当時のCBSレコードは巨匠の演奏をなんとしてもステレオ録音で記録したいと熱望し、長距離移動が困難なワルターのためにロサンゼルスの音楽家を集めコロンビア交響楽団を結成。そこで数多くの名演が生み出されたのは、音楽ファンにとって何と幸せなことだったろうか。ベートーヴェンの交響曲全曲もすばらしい。とくに「田園」は永遠の名演と評価され続けている。シューベルトもブルックナーもいい。どのアルバムを選んだらいいか迷ってしまうが、ここではモーツァルトとブラームス、そしてマーラーを聴こう。モーツァルトの後期6大交響曲は、LP時代から何度も再発され、CDでもリマスターされ、そして192kHz/24bitのハイレゾ音源で聴く。演奏がスタートした途端に「あれっ、こんなに高域が伸びていたっけ?」と驚く。それならとLPを取り出して聴いてみる。そうか、高域が出ているほうが正解で、LPではおそらくヴァイオリンがチリチリとノイズっぽくなるのを避けるために抑えているんだ! と納得。よく聴くと中低音域の解像度もかなりアップしている。各声部の動きが明瞭になり、管と弦のバランスや微妙なやりとりがはっきりと聴きとれる。あきらかにマスターの音に近いのはハイレゾ音源だと思うし、音楽の勢いや鮮度の高さにも違いが出ている。現代のピリオド・スタイルに比べればたしかに半世紀以上という時代の流れはやむを得ないにしても、ワルターの魂は色褪せることはない。そして、ブラームス交響曲全集。木管や弦楽器の歌わせ方がほんとうに温かい。ここには諦観とか渋さとか重々しさ……などといった先入観とは次元の違う豊かな音楽が流れている。マーラーの交響曲第1番も味わい深い演奏だ。1961年の収録。最晩年にこれほどの生気ある指揮ができるとは……。弦の表情、マーラー特有のリズムの扱い、フィナーレの圧倒的な熱気。すばらしい。ハイレゾ化で演奏の良さが際立っている。

ハイレゾ・サーフィンをやっていると思いがけず“これは面白い!”というアルバムに出合うことがある。ロッシーニの序曲をマンドリンで演奏するというのだから、これは聴かねばなるまい。演奏はプレットロ・ジュゼッペ・アネッダ五重奏団というマンドリン・クィンテット。楽器の構成はマンドリンが2人で、これにマンドラとギター、コントラバスが加わった五重奏だ。ジュゼッペ・アネッダ(Giuseppe Anedda)はイタリアの有名なマンドリン奏者で、今は亡き大先輩の名を冠したアンサンブルということだ。世界中を飛び回っているようだ。彼らの演奏、とにかく華麗で楽しい。日本でマントリンというと、古賀メロディとか大学のマンドリン倶楽部とか、マンドリン人口では世界有数なのに、どこか歌謡曲風の抒情をイメージしてしまうが、彼らの演奏はまったく別物だと言っていい。ロッシーニ特有のスローな導入ではコントラバスのピチカートでズンズンとリズムを強調し、マンドリンはトレモロを交えながらピックで弾くピチカートで自在に変化をつけていく。その強弱の付け方はかなり激しい。強拍での衝撃は、これがマンドリンか? とびっくりさせられる。金属弦をピックで弾くのだから、音色に金属的な響きが加わるのは当然。それでなきゃマンドリンじゃない。でも、この鋭い音色が薄っぺらで耳障りになるようなら、オーディオ的にはちょっと問題。かといって、鋭い衝撃が鈍ってしまったらつまらない。リアリティのある再生には思いのほか苦戦するかもしれない。しかもコントラバスの強奏も侮れない。ウーファには重さのある再現性と反応の良さの両立が求められるし、ギターやマンドラとの音色感の違いも難しい。“音色感”とわざわざ“感”の字を入れるのは、いくら特性が優れていても楽器の質感を表現できなければオーディオではない。ただの拡声器。自戒、自戒! 収録曲は「アルジェのイタリア女」 「ランスへの旅」「チェネレントラ」「絹のはしご」「ブルスキーノ氏」「セヴィリャの理髪師」「タンクレディ」「泥棒かささぎ」と続く。さあ、ロッシーニ得意のクライマックスだ。グングンとテンポアップしながらテクニックのかぎりをつくしたアンサンブルの勢いにワクワク。こんなにはじけた演奏は“ちょっと控えめ”好みの日本人にはとても無理。いかにもイタリア!

いま気になるピアニスト。1970年アメリカ生まれのニコラ・アンゲリッシュが2019年に録音したプロコフィエフだ。「ピアノ・ソナタ第8番」「束の間の幻影」、それに「ロメオとジュリエット」からの10の小品から4曲が選ばれている。このプログラムを見ただけで“すごい!”と感心してしまう。並外れたテクニックと表現力。どちらが欠けても、ただの音の羅列に堕してしまう。ピアニストとしては、とても怖い作品が並んでいる。アンゲリッシュは、これまでも「ERATO」レーベルには2016年の『Dedication』で、リストのピアノ・ソナタやシューマンの「クライスレリアーナ」というロマン派の大曲を取り上げ、きわめて独創的な解釈を示していたし、2018年のベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番&第5番ではロランス・エキルベイ率いるインスラ・オーケストラと共演し、1892年製のプレイエルを弾いていた。彼は常套的な演奏スタイルから脱して、自分だけのピアノ表現を模索してきたように見える。彼のテクニックは抜群だが、たんに音をクリアに出して作品の構造を再現するだけでなく、どんなに速いパッセージであっても1音1音が有機的につながって、時には重なり合って響きを彩っていくことを意識している。指先のコントロールはもちろん、ペダリングの技も聴きものだ。また、ベートーヴェンで弾いたプレイエルの楽器はタッチの感触も独特で、同じ和音でも現代の楽器とは色合いが違う。そんなところが彼の感性を刺激したのだろう。そう、その感性が鋭敏に響きに現れているのがプロコフィエフのアルバムで、ピアノ・ソナタも素晴らしい演奏だが、とくに「束の間の幻影」を聴いてほしい。タッチによる音色感、音が重なったときの響きの色合い、どの音を持続させてどこで切るか、それによって揺らぐ光と影、一瞬にして変化する和音の妙。テクニックをすべて駆使した名演に、聴き手は“ウーン、凄い!”と唸らせられる。そんなデリケートなピアニシモからダイナミックな音圧感まで、録音はみごとにとらえている。

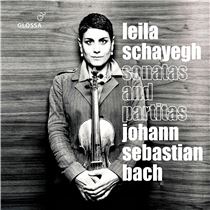

2016年にバッハのヴァイオリン・ソナタ集が出たとき、そのフレッシュな表現に感動したことを鮮烈に記憶しているし、その後も「Glossa」レーベルにはルクレールのヴァイオリン協奏曲やブラームスのヴァイオリン・ソナタ集など注目のアルバムを録音し、彼女のレパートリーはバロックからロマン派まで拡がりを見せている。そして、いよいよバッハの無伴奏ヴァイオリンのソナタとパルティータ全曲の登場だ。Leila Schayeghは日本ではライラ・シャイエークとかレイラ・シャイエ、またリーラ・スケイフと表記されることもある。1975年スイス生まれで、父はイラン人、母はスイス人とのこと。スイス・バロック音楽の総本山とも言えるバーゼル・スコラ・カントルムで学んでいるだけあって、バロック時代の演奏スタイルを忠実に継承するバロック・ヴァイオリン奏者とされるが、実際にバロック時代の音を聴いた人はいないし、残された楽譜や文献や楽器そのものや弓の研究から、バロック時代の奏法はこうだろうと考えられてきたわけで、その奏法から得られる表現の可能性は多様であっていいはずだ。彼女はいまやバロック奏法の権威といえる存在かもじれないが、表現にはかなりな自由度があって、今回の無伴奏アルバムではソナタの録音に比べ、より大胆な解釈でとても斬新な演奏になっている。単なる伝承にとどまることなく、現代の感覚でバッハからどんな音楽を弾き出せるか、そんな意欲がビンビンと伝わってくる。これまでさまざまなバロック・ヴァイオリンによるバッハを聴いてきたが、これほど聴き手の感覚を刺激する演奏は決して多くはない。聴き手は、当時はこうだったという博物館的の展示物のようなものを求めているわけではない。時代を超えた奏法の追求から生み出される新しい表現を聴きたいのだ。だからこのバッハが「素晴らしい!」と聴き入ってしまう。彼女にはそんな新しいバロック・ヴァイオリン演奏の最先端を走り続けてほしいと思う。録音はヴァイオリンの音色をダイレクトにとらえており、高音域の鮮烈さに加え、低弦の迫力にもゾクッとさせられる。弓毛と弦が擦れるわずかな音まで聴きとれ、まさに演奏者の呼吸や体温まで感じとれるような録音だ。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。