注目タイトル Pick Up

二刀流奏者、ラグンヒル・ヘムシングが民族楽器ハーダンゲルフィドルに込める想い文/長谷川教通

ノルウェーのハーダンゲル地方の民族楽器「ハーダンゲルフィドル」。これがなかなか興味深い。「ハーダンゲルヴァイオリン」とも言われるように、楽器の形はヴァイオリンなのだが、表板に装飾があって、指板に施された象眼模様がとてもきれい! クラシック音楽のヴァイオリンとのいちばんの違いは共鳴弦があることで、駒にはヴァイオリンと同様に4本の弦が張られているが、その下の部分に4~5本の共鳴弦が通っているのだ。この共鳴弦が甲高い独特の響きを加えていて、民族舞踊の音楽には欠かせない楽器となっている。今回登場したアルバム『Røta』。英語で言えば“ルーツ”ということだろう。弾いているのはノルウェーの女流ラグンヒル・ヘムシングで、じつは彼女はハーダンゲルフィドルとクラシック・ヴァイオリンの二刀流奏者なのだ。これまでも「2L」レーベルの『Northern Timbre』のグリーグのソナタで、いかにも北欧の風! と感じさせる清涼な音色を聴かせてくれたし、『Beethoven's Testaments of 1802』では密度の濃い表現で注目された。そして最新録音の『Røta』は「Berlin Classics」レーベルへのデビュー・アルバムでもあり、まさに“自分のルーツはここにある!”とアピールするプログラムだ。曲によりハーダンゲルフィドルとヴァイオリンを使い分けるのだが、もちろん民族音楽とクラシック音楽を並べて……などという安易な構成ではない。ヘンデルの「パッサカリア」「サラバンド」をハーダンゲルフィドルとチェロ用に編曲し、独特の味わいを聴かせる。この楽器をたんに民謡の世界にとどめることなく、ハーダンゲルフィドルにしか出せない響きをクラシック音楽における表現領域にまで進化させたい……そんなヘムシングの願いが伝わってくる。それはグリーグやハルヴォルセンなどノルウェーの民族音楽を深く愛した作曲家たちの仕事をも受け継ぐものだろう。グリーグの作品ではヴァイオリンとピアノで演奏するが、その鮮やかな音色とハルヴォルセンの作品で聴かせるハーダンゲルフィドルの音色。そういえばハルヴォルセンはグリーグの姪と結婚したんだっけ……。北欧の大地への想いが、ヘムシングという二刀流奏者に引き継がれていることを強く感じさせる。

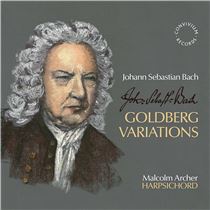

バッハの「ゴルトベルク変奏曲」は、グレン・グールドの衝撃的なモノラル録音は言うまでもなく、チェンバロやピアノ、弦楽など多様な楽器による録音、数多くの演奏家による録音を聴いてきたつもりだが、じつはマルコム・アーチャーという音楽家は知らなかった。彼による最新録音「ゴルトベルク変奏曲」を聴いてハッとさせられた。チェンバロによる演奏で、ジャケットのデザインも斬新さを感じさせるものではなかったし、おそらくオーソドックスで目新しい要素は期待できないんだろうなと思いながらも、音源の352.8kHz/24bitという数値に惹かれて再生してみた。ところが、そんな安易な気持ちは完璧に崩されてしまった。表面的には何ということのないチェンバロなのに、何だろう? この心地よさは……。音楽の流れが微妙に揺れるのだ。音符の時間をわずかに変化させ、要所でためを作り、テンポは落ち着いていてけっして聴き手を煽ることもない。まるで人間の感覚的な波長に合わせるかのように弾いていく。これ、ただ者じゃない。そう思って調べてみると、どうやらオルガニストで作曲家、イギリスの教会音楽、とくに合唱の世界ではとても重要な音楽家なのだ。1952年生まれで、ウェールズ大聖堂やセントポール大聖堂のオルガニスト兼音楽監督、ウィンチェスター・カレッジでもチャペル音楽監督を務めていたという。名だたる合唱団を指導、指揮するほか、合唱作品でも優れた功績を挙げている。そうか! と納得。この揺らぎは大聖堂で美しいボーイソプラノを響かせるときの“間”につながるのだ。合唱団にとっては堂内の響きと会話しながら歌うことができ、同時に聴き手は声と響きのコラボレーションに身を委ねることができる。アーチャーはチェンバロ演奏にもそんな魔法をかけていたのだ。352.8kHz/24bitというハイスペック音源のせいもあるが、チェンバロの繊細な音色がとてもきれいに聴こえる。最高スペックだからといって、けっして生々しさとか鮮烈さを印象づける録音ではない。とても自然で、ダイナミックレンジの小さな楽器であるはずなのに、音の強さと消え入るような響きのグラデーションがまるで空気の震えのように聴感覚を刺激する。この心地よさ。テーマから30の変奏、そしてテーマが終わるまで1時間を超える長丁場。いっきに聴き終えてしまった。

南チロル生まれのバリトン歌手アンドレ・シュエン。いちおうイタリア生まれということになるが、この地域は歴史的にも言葉が混じり合っているので、彼はイタリア語やドイツ語もペラペラだし、もちろん英語も話せる。音楽の勉強はオーストリアで、師事した歌手もトーマス・アレンやブリギッテ・ファスベンダーなどドイツ系の名歌手ばかり。彼が名門ドイツ・グラモフォン(DG)との専属契約を結んだと発表されたのが2020年の8月だったが、収録は同年5月にオーストリアのホーネムス、マルクス・シティクス・ホールで行なわれている。このホールは毎年の「シューベルティアーデ」が開催されることで知られている。そのDGデビュー・アルバムがシューベルトの「美しき水車小屋の娘」。期待は大きいのだ。「イタリア人なのにドイツ・リートが得意」と言われることもあるようだが、考えてみれば不思議でもないし、おおいに納得できること。すでにザルツブルク音楽祭でのオペラ出演などを果たしており、いまや超人気のバリトンだ。いちばんの魅力は、その溌剌とした声の質だろう。力強いのに軽快な歌い方もできるし、表現力が多彩なのだ。第1曲目の「さすらい」から、希望にあふれる若者の気持ちが生き生きと表現されており、その一方で後半に入って嘆きや諦めの心を描くシュエンの陰影感も聴きものだ。ピアニシモからグーンと声が伸びてフォルテに至る……声のコントロールも完璧。とても理知的で表情豊かだ。終曲「小川の子守歌」にいたって、これだけしみじみとして、温かく包み込むような歌声の何と優しいことだろうか。胸に熱いものがこみ上げてくる。すばらしい歌手だ! この曲集はリリックテノールで歌われることが多いし、それが最適だと言われるけれど、シュエンの歌唱を聴けば、誰もが「そんなことはない」と感動するに違いない。

巧いなー! ほんとに巧い。どんなに速いパッセージであろうと、どんなに難しい跳躍であろうと、シャロン・カムには不可能はないとさえ思えてしまう。中学や高校の吹奏楽部などでクラリネットを吹いた経験を持つ人なら、ウェーバーの協奏曲における一発目の高音がどれほどのものか、よくわかるはず。こんなレベルの低い例を持ち出しても意味がない。それほど異次元の演奏で、もうすごいとしか言いようがない。現在、世界中を見回してもこれだけ吹ける奏者はほんの一握り。彼女の音色は艶やかで華麗。フランス管ならではの軽やかさも備えている。テクニックはもちろん、クラリネットがまるで人の声のように歌い出す。いや人の声以上に雄弁で饒舌かもしれない。ステージ上の演奏でも、彼女は曲想に合わせて大きく身体を動かすし楽器も揺れる。もちろん重厚で渋みのある音色の奏者もいて、それは別の表現の世界であることは承知しているし、またオケの奏者とも単純に比較はできないが、身体全体を使って奏でるシャロン・カムからあふれ出す圧倒的な表現力にはグイグイと引きこまれてしまう。ウェーバーの協奏曲がこれほど躍動的で生彩な曲なんだとあらためて認識させられるし、ポーランドの作曲家クルピンスキの魅力的な作品を挟んで、クラリネット好きにはおなじみのクルーセルの協奏曲まで、生気ある音楽が流れていく。1971年のイスラエル生まれ。16歳でズービン・メータ指揮のイスラエル・フィルとモーツァルトのクラリネット協奏曲を演奏し、1992年にはミュンヘン国際音楽コンクールで優勝。その後30年近くも世界のトップで活躍し、技術も表現力もいまや絶頂期を迎えている。このアルバムは「Orfeo」レーベルからの第2弾になるが、今後はどんな作品がハイレゾの最新録音で聴けるだろうかと楽しみで仕方がない。

ユリウス・ベルガーのチェロとマルガリータ・ヘーエンリーダーのピアノによるベートーヴェンのチェロ・ソナタ全集。さらに3つの変奏曲も演奏されている。2018年と2019年、シュトゥットガルトの北にあるビーティッヒハイム=ビッシンゲンでの収録だ。ドイツの昔ながらの建物が美しい街。こんな環境でベートーヴェンを演奏する。そう、このアルバムを聴いて「いかにもドイツ」という街並みをイメージしてしまった。二人の奏者はドイツを拠点に活躍するベテランだが、日本ではほとんど知られていないのではないだろうか。チェロの音色がじつに渋い。優雅さとかテクニカルな巧さとか、そういうイメージとは別次元。一音一音をきわめて明確にしながらフレーズをつなげていく。いわゆる質実剛健という言い方が当たっているだろうか。最新の原典版を用いて、さまざまな文献にも当たって導き出した表現がここにある。さらにピアノがいい。ヘーエンリーダーはソリストとしてだけでなく室内楽の経験が豊富で、チェロとの呼吸の合わせ方がすばらしい。こちらも巧いという表現は適さない。過剰な装飾性はいっさいなし。それなのにピアノから沸き立つ音楽的な美しさが心に染み込んでくる。最近のコンサートへ行くと、ヴァイオリンでもチェロでもピアノとのデュオだというのに、ピアノが頑張りすぎて肝心の弦楽器が聴こえないなんてこともしばしばで、室内楽のバランスを保てるようにコントロールできないものかと思ってしまう。ぜひヘーエンリーダーのピアノを聴いてほしい。この録音はおそらくシンプルなマイクロフォン・セッティングだと思われるが、それだけにピアノ側のコントロールが生命線になる。けっして遠慮して弾いているわけではない。ピアノが主張すべきところでは思い切って鳴らし、一方でチェロを生かすべきところを自在にコントロールする。それがじつに音楽的に表現できている。作品の本質に迫る解釈と、生成りの風合い。こうした美意識が現代でも確かに継承されていることに感心するとともに、とても嬉しい。楽器はシュタイングレーバー&ゼーネのようだが、このピアノメーカーは19世紀の創業で、現在もほとんどの工程が手作りだという。うわべの仕上げや効率とは無縁の頑固さ。いかにもドイツだなと思う。

聴くたびに新しい発見がある、ピノ・パラディーノとブレイク・ミルズのデュオ作文/國枝志郎

これは注目すべきアルバム。ピノ・パラディーノって誰? っていう人も多いかもしれないけど、その音は多くのリスナーが耳にしているはず。ベーシストとして、数多くのセッションやライヴで安定したパフォーマンスを披露してきたピノ・パラディーノは1957年、イギリス南西部ウェールズの出身。1980年代に入るとすぐにスタジオ・ミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせ、エルトン・ジョンやエリック・クラプトン、ジェフ・ベックといったビッグ・アーティストのバックを務め、その後もディアンジェロやエリカ・バドゥ、ロイ・ハーグローヴのRHファクターといったネオ・ソウルのジャンルにも手を染めたり、またジョン・メイヤー・トリオやPSP(フィリップ・セス〈key〉、サイモン・フィリップス〈ds〉、ピノ・パラディーノ)といったグループではメインアーティストとしてフィーチャーされるなど、セッション・ミュージシャンにとどまらない活動を繰り広げている。一方のブレイク・ミルズはLAを拠点とするプロデューサー兼シンガー・ソングライター。1986年生まれで、ピノとは30歳近くも年が離れていることになるが、彼もセッション・ギタリストとしてノラ・ジョーンズやP!NK、バンド・オブ・ホーセズなどと共演、最近ではボブ・ディランの新作にも参加しているほどの腕前である。ミルズの近年のソロ・アルバム『Look』(2018年)と『Mutable Set』(2020年)はいずれもポストロック的な手触りを持つ、アメリカン・ロックの新潮流を感じさせる好作であった(どちらもハイレゾ配信されているのでぜひ)。そんなふたりのデュオ作は、まずレコーディング・メンバーがすごいことになっている。クリス・デイヴ(ds)、ラリー・ゴールディングス(key)、サム・ゲンデル(sax)、マーカス・ストリックランド(sax)、ベン・エイロン(perc)……書いているだけでクラクラする、まさに今、この時代の新しいポップ・ミュージックの基準を作りつつあるアーティストばかり。そしてすごいのは、そのすごいキャリア、すごい参加ゲストにも関わらず、その音楽はけっして難解なものではないことだ。リビングになんとなく流しておけるような普遍性を兼ね備えつつ、聴くたびに新しい発見がある音楽。これを今、ハイレゾ(96kHz/24bit)で聴けるという幸せをすべての人に味わってもらいたい。

これはちょっと驚きのリリースだ。ビーチ・ボーイズの19枚目のスタジオ・アルバムとなった1973年作、『Holland(オランダ)』の、DSD(2.8MHz)ヴァージョンである。僕が知るかぎり、ビーチ・ボーイズのアルバムのハイレゾ配信はかなりの数がリリースされているものの、それはほぼすべてPCM(96kHz/24bitおよび192kHz/24bit。タイトルによってはMQAヴァージョンも存在)のハイレゾであった。じつはビーチ・ボーイズに関しては名盤『ペット・サウンズ』や『サーフィンU.S.A.』『スマイリー・スマイル』をはじめとする作品のSACDが、アメリカのAcoustic Soundsから2015年にまとめてリリースされたので、いずれはDSDも含めてハイレゾ配信されるのでは……と楽しみにしていたのだが、配信はPCMのみにとどまってしまい、DSDラヴァーとしてはちょっと残念に思っていたのである。そんな中、この3月に入って複数の配信サイトにこの『Holland』のハイレゾが登場してきたのだ。2015年には192kHz/24bitヴァージョンの配信は行なわれていたのだが、今回新たに配信されたヴァージョンのスペックはPCMが96kHz/24bit(MQAあり)、そしてDSD2.8の2種類。PCMがCapitol Recordsからのリリースなのは当然として、DSDヴァージョンがCapitol RecordsではなくCAPITOL CATALOG MKT (C92)からのリリースとなっているところがちょっとばかり謎めいている(さらに言えば、アップされているジャケット写真もPCMとDSDでは色味が違う……)。両者を聴き比べてみると、DSDヴァージョンの方が全体に音像がくっきりしていて、レベルもPCMに比べて大きいように感じられる。使われているマスターそのものが違うのか、情報がないのでなんとも言えないけれど、違う可能性はおおいにありそう。それにしてもなぜ『Holland』なのか。バンドとしての行き詰まりを解消すべく、オランダで制作された本作は、ブライアン・ウィルソンの不調もあって当時の評価はあまり高いものではなかったアルバムである。メイン・トラックの録音ではブライアンが不調のためあまり参加できず、代わりにブライアンの朗読をメインとするおとぎ話EP「ヴァーノン山と小道」をボーナスとして付属させることでアルバムを完成させたという点からも、かなり特異なアルバムであることは間違いないのだ。かように謎が残るのは確かだが、今後のビーチ・ボーイズのDSD配信の端緒となることを祈ってこの不思議なアルバムを聴いてみることにしよう。

デヴィッド・シルヴィアン(vo, g, key)、スティーヴ・ジャンセン(ds)、ミック・カーン(b)、リチャード・バルビエリ(key)、ロブ・ディーン(g / のちに脱退)という稀有な才能と個性を持つ5人によって70年代半ばにロンドンで結成されたバンド、Japan。とくに日本に思い入れがあるゆえのネーミングではないと言いつつも、日本ではすぐに人気に火がつき、初来日公演(1979年3月)はなんと日本武道館だった。もっとも初期の彼らはその美麗なルックスも手伝ってどちらかというとアイドル的な扱いを受けており、純粋に音楽が受けていたというわけではなかったのも確かなのだが……。78年のデビュー・アルバムはパンク / ニューウェイヴ色は薄く、むしろブラック・ミュージック的な音創りとなっており、当時のイギリスの音楽シーンからすると相当異色なサウンドであったが、彼らはその後どんどん変貌を遂げ、その後レーベルをアリオラ・ハンザからヴァージンに移してからの『孤独な影』と『錻力の太鼓』でその芸術的センスを全開にし、ロック史に名を刻むことになったのはよく知られている。が、その成功は間違いなくアリオラ・ハンザからのラスト・アルバムとなった3作目のアルバム『クワイエット・ライフ』における音楽性の変化があったからこそなのだ。よりシンセサイザーの音色を生かしたヨーロッパ的な深みのある音作りへと変化し、その後のジャパン・サウンドを導くことになったこの重要作は日本では1979年のクリスマス・シーズンに先行発売となったものである。アルバムの半年前にリリースされたジョルジオ・モロダーのプロデュースによるヒット・シングル「ライフ・イン・トウキョウ」が収録されなかったというのも、彼らがアルバムにおけるトータル・イメージを重視したためだろうが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのカヴァー「オール・トゥモローズ・パーティーズ」を含む全8曲は、すべてが当時としては非常に新しい感覚にあふれていたし、今聴いてもまったく古びていないことが確認できるだろう。最新リマスターによるハイレゾ・サウンド(44.1kHz/24bit)は、2008年のリマスターCDのそれと比べても著しい音質向上を果たしている。1曲目のタイトル・トラックのイントロのシーケンス・フレーズからしてもう別物と言ってもいい。ボーナス・トラックなどは収録されていないものの、この稀有なバンドのありのままの姿を確認できることは幸せなことだろう。

ジャパンに続いての70年代パンク / ニューウェイヴ組、リマスター音源の登場だ。なんというタイミング(笑)。ジャパンがヨーロピアン耽美派の最右翼とすれば、このギャング・オブ・フォーはキーボードレスのソリッドなギター・ロック・バンドとして、今でも世界中の音楽シーンに大きな影響力を持つバンド。数多のロック・バンドはもちろんのこと、あの大ヒットを放ったファレル・ウィリアムスですらこのバンドからの影響を語っていると言えばそのすごさの一端は伝わるんじゃないでしょうか。イギリスはリーズで1977年に結成され、オリジナル・ラインナップはジョン・キング(vo)、アンディ・ギル(g)、デイヴ・アレン(b)、ヒューゴー・バーナム(ds)。中国の“四人組”からヒントを得てつけられたバンド名もユニークだが、とにかくそのシャープでソリッド、触ればスパッと切れてしまいそうな、まるでカミソリのような鋭いカッティングを聴かせるアンディ・ギルのギター・サウンドこそがこのバンドの要である。今回のこの最新リマスターはRHINOからのリリースで、2021リマスターとクレジットされているけれども、2020年末にマタドール・レコードからリリースされた限定ボックス・セット『Gang of Four: 77-81』のマスターを使っているのではないかなと推察する(ボックスはLP)。今回ハイレゾ(96kHz/24bit)配信されたのは彼らの初期のスタジオ・アルバム2作品(1979年の『Entertainment!』と1981年の『Solid Gold』)だが、やはりまず聴いてもらいたいのはファーストだ。とにかくどこまでも鋭く空間を切り裂くようなギターのカッティング、ファンクを感じさせるリズムがあまりにもかっこいい。ジャパンのリマスター同様、余計なリミックスやシングル曲は含まれず、オリジナルの12曲40分弱を全力で疾走していく。もともとこのバンドはシャープなギターを中心にしていて、ドラムスやベースは軽い印象があったのだが、たとえばトラック9の「Contact」やトラック11の「5:45」のイントロのドラムスのキックを聴くと、想像以上にボトムがしっかり入っていることに驚く。じつはこのアルバムは2016年に一度ハイレゾ(96kHz/24bitと192kHz/24bit)で配信されているのだが、この2曲を聞き比べると、今回のリマスターの音質向上は著しい。パンクに音質向上とか言ってんじゃねえとか言う前に一度聴いてみてくれ。痺れるから。

筆者は毎日深夜0時になると配信サイトのトップページをリロードしてその日の新作配信をチェックするのだが、2月の終わりのある夜のこと、画面をリロードしたところ突然画面に暴力的なまでにカラフルなジャケットがずらっと大量に表示されたのを見て小さく声を上げてしまった。その一瞬の驚きの後、あれ? これはどこかで見覚えのあるアートワークだなと気づいてもう一度画面をよくみてみると、それは2018年末から活動休止中のエレクトロ・デュオHONDALADYのアルバムだったので二度びっくり。HONDALADYは1996年にマル(vo, Programmingほか)を中心に結成されたテクノ・ロック・ユニット。メンバー・チェンジを経て2002年からはマルとDie(DJ、TB-303ほか / 印象的なアルバム・ジャケットのデザインのほとんどを手がけるデザイナーでもある)のデュオ形式で活動してきた。筆者は2002年末に先鋭的な音楽雑誌『remix』の制作協力のもとに作られたロッキン・トランスなコンピレーション・アルバム『anima mundi』に新体制HONDALADYが提供した「Hello, Hello」で彼らを知った。このアルバムにはボアダムスやROVO、BLASTHEAD、STROBOといった強烈な個性を持ったユニットが参加しているのだが、そんな中でHONDALADYのTB-303のアシッド・サウンドがビキビキ心地よい「Hello, Hello」は、個性的すぎる他の参加アーティストと比べても何かとても印象的だった。その後2003年にセカンド・アルバム(新体制第一弾)『東京Vinyl』を発表、2015年の『Sampling Madness』まで12枚のアルバムをリリース。今回のハイレゾ配信はその12枚に、2018年にリリースされたマンスリーライヴ企画(2018年6月から5ヵ月連続開催)に関連したミニ・アルバム『月刊HONDALADY』を加えた全13タイトルだ。どれも今はフィジカルが入手困難なのでありがたい。オリジナルマスターは48kHz/24bitのWAVファイルで、いかにもリマスターしました! 的な音作りは避け、極力オリジナルの音質を維持しつつ2021年という今に合うようアップデートしたとメンバーのマルは語っている(よって、ハイレゾのスペックも48kHz/24bitだ)。マルとDieの音楽愛が炸裂する13枚はどれを聴いても元気になれるが、どれか一枚というならまずは前述の「Hello, Hello」が収録されている『東京Vinyl』をオススメしたい。とくにラスト3曲「東雲」「Hello, Hello」「ラストダンス」の流れは何度聴いても沁みるんだよな……。ちなみにマルはHONDALADY以外にも土佐丸高校吹奏楽部、にゃんにゃんず、びーすてぃぼーいず、ORO、WYWといった多くのユニットで活動しているが、それらの音源はどれもハイレゾで配信されているのでぜひこちらも聴いてみて。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。