注目タイトル Pick Up

クラリネット奏者マイケル・コリンズがBISレーベルから発表した大注目の2枚文/長谷川教通

クラリネット界のレジェンドとも言われる名手マイケル・コリンズ。e-onkyo musicで検索すれば、イギリスのビッグ・レーベル「CHANDOS」をメインにたくさんのアルバムががピックアップされる。ソリストとして世界中でコンサートを行う一方で録音にも積極的で、さらに指揮者としての活動も見逃せない。最近ではスウェーデンの「BIS」レーベルからも新録音が登場し、これが大注目。まずはヴォーン=ウィリアムズの交響曲第5番とジェラルド・フィンジのクラリネット協奏曲。オケはフィルハーモニア管。長年にわたって首席奏者を務めたコリンズには気心の知れた仲だ。録音の良さもあって、弦合奏の穏やかな響きや管楽器の美しさに「いいなー」と感動。父はイタリア系、母はドイツ系だが、フィンジは20世紀前半の作曲家の中でももっともイギリス的な特徴を受け継いでいると評される。クラリネット・ソロの郷愁を誘う旋律……イギリス音楽好きにはたまらない。

一転して最新のアルバムは『パリのクラリネット』。フランスの作品集だ。コリンズの音色がパッと光が差し込んだかのように冴え冴えとしている。共演はBISの看板ピアニストとも言える小川典子。これが巧い! クラリネットの表現を生かすための強弱、テンポ、間の取り方など、さすがだなーと感激させられる。ドビュッシーもいいが、圧巻はサン=サーンスのクラリネット・ソナタ。冒頭の印象的な旋律からグッと惹かれてしまう。フランス的かどうかとか、そういう問題ではなく、二人の奏者が追い求めている音楽的な成熟度が半端ないのだ。今回は2ch音源だけでなく5.1ch音源でも試聴した。「室内楽をサラウンドで聴いて意味あるの?」と突っ込みがあるかもしれない。いや、意味があるのだ。2本のスピーカーの間に定位する虚像ではなく、センターとリアからの情報によって描き出される空気感&空間表現をも感じ取りたいからだ。名手たちの楽器から立ち上る熱気がものすごくリアルに伝わってくる。

アンドレ・プレヴィンがもっとも得意としていたラフマニノフ。1973年に交響曲第2番、1975年に第1番、1976年に第3番が録音されている。プレヴィンがロンドン交響楽団の首席指揮者に就任したのが1968年で、このとき、まだ39歳。ロンドンに新しい風が吹いた……と圧倒的な人気を得て、EMIへの録音が量産されることになる。LPレコードで100枚近くになるのではないだろうか。プレヴィンは恵まれていた。なぜって、1970年代はアナログ録音の成熟期。この時期の録音は、いま聴いても色あせてはいない。誤解を恐れずに言えば、アナログ録音ならではの曖昧さや滲み感があって、それが音色の艶やかさや、弦の響きが溶け合ったときの美しさを創り出している。いま、ハイビット&ハイサンプリングでデジタル・リマスターされたとき、アナログ録音が持っているポテンシャルの高さがよみがえる……音楽ファンにとっても幸せなことだと思う。1973年の録音になる交響曲第2番。颯爽と展開されるダイナミズム。淀みなく流れるテンポ。透明感溢れるオケの響き、旋律はこの上なく美しい。ロシア的で濃厚なセンチメンタリズムとは決別したクールなロマンティシズムで彩られたラフマニノフ。何て魅力的な音楽なんだろうか……1971、1972年にはアシュケナージのピアノ・ソロでピアノ協奏曲全集を完成させたプレヴィン。まさにラフマニノフのスペシャリストと評されるにふさわしい。人気曲の第2番に比べれば22歳で書いた第1番や晩年の第3番は地味な扱いをされているが、もっともっと演奏され、音楽ファンに愛されてほしい作品だと思う。「誰の演奏で聴いたらいい?」と訊ねられたら、まずはプレヴィン&ロンドン響かな!

『Female』というアルバム・タイトル……そのものズバリ。女流作曲家のヴァイオリン作品を集めた録音だ。演奏は、2003年生まれというドイツの若いヴァイオリニスト、ルーシー・バルトロメイ。まだ10代だ。もちろん現在進行形で勉強&研鑽の真っ最中。ライプツィヒのメンデルスゾーン音楽演劇大学で学んでいる。日本ではほとんど無名と言っていいが、ウィーンで開催された国際音楽コンクールでも最優秀賞を受けている。このアルバムについて「作曲家の性別ではなく、多様な作品の独自性や音楽的な価値、その美しさに惹かれ、これらの感動的な音楽に出会うことができたのは幸運だった」とコメントする。しっかりとした芸術家魂をもっている。クララ・シューマンは説明不要として、イギリスのレベッカ・クラークや、19世紀半ばのパリで活躍しながら忘れ去られてしまったルイーズ・ファランクのヴァイオリン・ソナタなど、こんな素敵な作品があったのかと嬉しくなってしまう。彼女のヴァイオリンはとても素直で伸びやか。コアな音楽ファンにもぜひ聴いてほしい。

『Pioneers: Piano Works by Female Composers』というタイトルのアルバム。こちらは18世紀から現在まで、歴史の中に埋もれてしまった女流作曲家に光を当て、ピアノ作品を通じて彼女たちの活動をたどっていくというアルバム。クララ・シューマンやエイミー・ビーチ、「乙女の祈り」1曲で知られるバダジェフスカ、日本の三宅榛名などの名は聴いたことがあるだろうが、よほど音楽史に詳しい人でも聴いたことがない作曲家がほとんどではないだろうか。「よくぞ見出してくれました」という名がずらり。ピアノを弾く石本裕子による研究の成果だろう。2002年からハンガリーのブダペスト在住で、このアルバムも2019年にブダペストで収録された。現在でこそ女性の作曲家は増えているし、あのベルリン・フィルやウィーン・フィルにも女性が進出している。いまや一流のオケで女性が首席指揮者として活躍する時代。だからこそ、かつては影の存在として活動せざるを得なかった先駆者たちの作品よみがえらせるのは意義のある仕事だろうと思う。

2021年はマルタ・アルゲリッチが80歳になる? えっ、そんなはずはない……いや、デビュー当時の印象があまりに鮮烈だったので、年齢のことなんてほとんど考えてもいなかった。もちろん後年の演奏も知っているし、キャリアが60年以上にもなれば、人間はさまざまな経験を積み重ねるし、音楽家としての立ち位置や表現も変化するのは当然だろう。それが成長であり成熟と言える。しかし、アルゲリッチの場合は特別だ。1955年に故郷のブエノスアイレスから単身ヨーロッパに渡り、2年後にはブゾーニとジュネーブの国際ピアノ・コンクールを制覇。彼女のドイツ・グラモフォンへのデビューアルバムの録音は1960年。ショパン・コンクールの優勝で世界的な注目を集めたのは、その5年後なのだ。1960年代、70年代のアルゲリッチは並外れた才能を発散させていた。その時期の音源からラヴェルのアルバム(1974年)と、アバド / ベルリン・フィルとの協奏曲(1967、1968年)を聴こう。プロコフィエフ第3番の凄みは、鍵盤のアスリートと言われる現代のピアニストたちと比べても質が違う。高速パッセージ、ダイナミックでパワフルなだけじゃない。鞭のようにしなりながら、まるで生き物のように流れる音楽の勢い。この時期のアルゲリッチならではの魅力だ! ショパンも、ある意味楽譜がどうのこうの、完成度や精緻さが……などという理屈などそっちのけ。音楽の勢いが圧倒的で、奔放でありながら美しい。そのピアノに合わせるオケの巧さも聴きものだ。ラヴェルの「夜のガスパール」では抜群の切れ味を見せるテクニックと輝く音色で聴き手を唸らせる。大胆さと繊細で鋭敏な感覚が絡み合った唯一無二の演奏だ。アナログ録音ならではの高音域の煌めきと色彩感は、かつてのLPレコードではここまで聴きとれなかった。リミッターを外したかようにダイナミックレンジに余裕があり、音の粒立ちがとてもクリアだ。

「たまひび」はソプラノ歌手高橋美千子とリート奏者佐藤亜紀子によるユニット。2018年に“魂の響き 旋律の鼓動”と題したコンサートシリーズを行い、そのタイトルからとったネーミングだという。歌とリュート。シンプルだからこそ魂に訴えられるものがある。世界には場所や時間を超えて人の心を震わせる歌がたくさんある。アルバムは誰もが知っている「スカボロー・フェア」や「陽のあたる家」から始まる。古楽のようで古楽の枠には収まらない。でも、癒やし系やポップスともまったく違う。ジャンルの壁を突き抜ける個性と表現の強さ。民謡あり、ダウランドやラヴェルに日本語の歌もあり……。ソプラノの高橋美千子は東京芸大卒業後、フランスで学び、パリを拠点としながらヨーロッパ各地の音楽祭や新作オペラなどに出演するなど、中世・ルネサンス音楽から現代音楽や民族音楽までカバーするパフォーマーとして活動する。リュートの佐藤亜紀子は東京芸大の楽理科を出て、ドイツとスイスでリュートを学び、古楽を中心にしたソロやアンサンブル、バロック・オペラなどで活躍する。今回のアルバムは横浜市旭区民文化センター「サンハート」と横浜市鶴見区民文化センター「サルビアホール」で収録されているが、どちらも収容人数が100人程度の小さなホールで、それだけにソプラノの声が聴き手にとても近い感じでリアルに迫ってくる。配信されるフォーマットはDSF、WAV、FLACと多彩に用意されているが、もしサラウンド環境があるなら5.1chがいい。ホールの響きが生々しくて、歌とリュートが聴き手の目の前で歌い、演奏している感覚になる。こうしたサラウンド情報を加えてエンコードされたHPL音源もオススメだ。HPLはヘッドフォンで再生したときに自然な定位が得られるようにする技術だが、じつはスピーカーで再生しても不自然さがなくて、2ch再生でも小ホールならではの空間情報がとても心地よい。

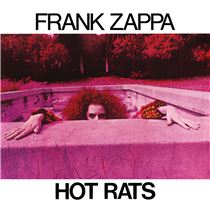

フランク・ザッパのバックカタログのハイレゾが日本でも購入可能に文/國枝志郎

待たれていたフランク・ザッパのバックカタログのハイレゾ・リリースが海外でスタートしたのは2021年春のことだった。ぼくのまわりのザッパ・フリークの間でもその話題で持ちきりになったものである。海外のハイレゾ・データは日本では買えないことが多いのだが、多くのフリークの思いが通じたか(笑)、うれしいことに日本のサイトでもあまり時間差を置かず、4月から配信が始まった。4月と5月で合わせて今のところ17タイトルがリリース済。現時点では海外ではもう少し多くリリースされているが、おそらくすぐに追いつくだろう。フランク・ザッパのカタログ(生前にリリースされたものだけでも60タイトル近いし、死後にリリースされたものも20枚以上あるうえに、今でも新作リリースが続けられている)はほとんどそのすべてが遺族を中心とするZappa Family Trustで管理されていて、CDやストリーミングなどの整備はほぼ終わっている状態。次に彼らがザッパの全カタログのハイレゾ化を推進していくことになることは予想されていたが、完遂を目指してもらうべく、我々ファンもより多くのリスナーにザッパの音楽の素晴らしさを知ってもらいたいと思う。フランク・ザッパの音楽性はとにかく幅広く、ロックであり、ジャズであり、R&B、サイケデリック、ブルース、プログレ、パンク、ニューウェイヴ、ディスコであり……その多様性は驚くばかりだ。それゆえ、どのアルバムから聴けばいいのか、という質問は実はけっこうな難題だったりするのだが、逆に言うとどれを聴いてもそこにあるのはフランク・ザッパ以外のなにものでもないということでもあり、どれを聴いてもいいとも言える。現時点で聴ける17タイトルの中には、2019年に40周年記念盤(ボブ・ラディックによる新リマスター)が出た『Zappa in New York』や『Orchestral Favorites』、2020年10月に出たばかりのライヴ・アルバム(CDは6枚組、全86曲!)『Halloween 81』のように、近年登場した新規音源やリマスターも含まれているが、ここではまず1969年のソロ第2作『Hot Rats』を取り上げておこう。ザッパとの縁も深いキャプテン・ビーフハートがヴォーカルで参加していることも味わい深いが、そのヴォーカル・トラック「Willie The Pimp」以外は即興ベースのインストゥルメンタルで、ザッパの音楽性がすでにこの頃には相当な深みに達していたことがよくわかる。ちなみに今回のザッパのハイレゾは、同じ24bitながら96kHzヴァージョンと192kHzヴァージョンが存在(一部例外あり)しており、好みによって選ぶことができる。僕ならザッパの深淵を覗くために192kHz版を選ぶ。

ロンドン出身のロック・バンド、Seefeel。彼らはギターをベースにしたシューゲイザー・サウンドと、アンビエント・テクノやエレクトロニカのテクノロジーを融合させ、1993年にイギリスのインディペンデント・レーベルToo PureからEP『More Like Space』でデビューした。“マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン「Soon」のダブ・ヴァージョン”とも称されたこのEPと、当時すでに話題となっていた電子音楽界の寵児エイフェックス・ツインのリミックスを含むシングル「Time To Find Me」、続くアルバム『quique』は、エレクトロ・シューゲイザーとも言うべき初期の彼らの真骨頂を記録した作品となったが、彼らがその後Too Pureを離れ、1994年にギター・バンドとして初めてWarp Recordsと契約したことは大きな事件であった。1989年に設立されたこのシェフィールドのレーベルは、当時はまだエイフェックス・ツインやオウテカといったテクノ / ヘッド・ミュージック専門のレーベルと思われていたし、そんなレーベルに未だギター、ベース、ドラムを演奏し、シンガーまでいたロック・バンドがジョインしたというのだから当然である。だが、なぜSeefeelがWarpと契約したのかはすぐに明らかになった。彼らは変容、いや、進化したのである。ロック・バンド的なソングライティングから、サウンドそのものにこだわるアブストラクトで音響的なアプローチへ。1995年にリリースされたセカンド・アルバム『Succour』は、光速で従来のロック的なクリシェを変形させ、アンビエント、テクノ、ダブの特異な融合を生み出した。それは一種の奇蹟だったのだが、やはり早すぎたのだろうか、こと日本では“その年いちばん売れなかったWarpのアルバム”という残念なレッテルを貼られてしまったりも……。その後彼らは1996年にサード・アルバム『Ch-Vox』をエイフェックス・ツインのレーベルRephlexからリリースした後活動を一旦休止してしまうが、この時代の彼らのサウンドの価値は近年見直されつつあり、2021年春にはWarp時代の諸作と、Rephlexからのアルバムにレアトラックと未発表トラックを加えたボックスセット『Rupt & Flex(1994-96)』が発表された。リマスタリングは電化ダブの第一人者Poleのステファン・ベトケが手がけたという情報も。気合が入っているみたいだから今回はハイレゾも来るか? と期待していたのだが、現時点では配信はロスレス(16bit)のみ。だがしかし! ボックスに収録された未発表トラック16曲の中からセレクトされた4曲のみがハイレゾ(44.1kHz/24bit)化されたのはどういう焦らしプレイなのだろう(苦笑)。低音の質感などは24bit化の恩恵著しく、残りも全部24bit化してくれと海の向こうに叫びたい気分。ちなみに幾何学的なデザインばかりだった彼らの作品としては、このハイレゾ・アルバムの猫ジャケは異色だし、ちょっと話題になるかもなと思ったりも(笑)。

日本においてもいわゆる“ポスト・クラシカル(またはモダン・クラシカル)”という言葉やアーティストはだいぶ知名度を上げてきたと思うけれど、たとえばヨハン・ヨハンソンやハウシュカ、マックス・リヒター、オーラヴル・アルナルズといったあたりはメジャーから国内盤リリースに加えてハイレゾ・リリースまであって、その音楽に親しんでいるリスナーの数は増えてきているいっぽう、国内盤もなく、ハイレゾ・リリースもない(少なくとも、日本国内では入手困難な場合が多い)アーティストもまだまだたくさん存在する。ニルス・フラーム(Nils Frahm)というアーティストもそんなまだまだ知られざるアーティストのひとりだ。ロンドンでロバート・ラス(Robert Raths)によって創設されたポスト・クラシカルのレーベル、Erased Tapesから多くの作品をリリースしているフラームは、1982年にドイツのハンブルクで生まれた作曲家 / ミュージシャン(主としてピアノやキーボードを演奏する) / プロデューサーで、現在はベルリンを拠点として活動している。2009年にErased Tapesからファースト・アルバム『Wintermusik』をリリースし、その後も注目すべきソロ作品を次々に発表しているフラームのこれらErased Tapesからの諸作品のいくつかはいわゆる“国内流通仕様”というCDの形で紹介されてもいるが、海外ではそのほとんどがハイレゾでも配信中であるものの、日本の配信サイトでは未だハイレゾの配信はないというのが現状だった。そんな中、突然フラーム作品のハイレゾ配信が国内サイトでも始まって喜びと驚きが相半ば、という状態になっている。喜びはもちろんのことなのだが、驚きというのは、今回配信となった2タイトルが、フラームのソロではなく、Frederic GmeinerとSebastian Singwald(ふたりともフラームと学生時代からの知己であるという)を加えたトリオ編成のNonkeen名義でのアルバムだったからだ。この2枚のアルバム(Nonkeenにとってのファーストとセカンドに当たる)は、もともとベルギーのテクノ・レーベルR&Sから2016年にリリースされた連作だった。これらが突然2021年になってハイレゾ(96kHz/24bit)でリリースされた経緯はよくわからないけれど、いずれにせよフラームの作品がこうして高音質で聴けるのはうれしいことである。フラームのソロに比べるとエレクトロニック色が強く、ポスト・クラシカルというよりはエレクトロニカ、アンビエントよりの作品となっているが、これもクラスターとかクラフトワークといったドイツの伝統的なエレクトロニック・サウンドを継承しているというふうに考えることも可能だろうし、またここにはフラームのソロに聴かれる官能的な感覚も間違いなく存在するのだ。

これはまた大胆なアルバムがハイレゾ(48kHz/24bit)で登場だ。マンチェスターで2009年に結成されたジャズ・ピアノ・トリオ、ゴーゴー・ペンギンのリミックス・アルバムである。彼らはGondwana Records(マンチェスターのジャズ・トランペッター、Matthew Halsallが設立したジャズ・レーベル)から2012年にアルバム『Fanfares』でデビューし、次いで2014年にセカンド・アルバム『v2.0』をリリースした後、名門レーベル、Blue Noteに移籍。2016年に『Man Made Object』、2018年に『A Humdrum Star』、2019年に『Ocean in a Drop』、2020年には『GoGo Penguin』と、順調なアルバム・リリースを続けてきた。この新世代のジャズ・トリオは、伝統的なピアノ・トリオのスタイルを堅持するいっぽう、WarpレーベルのスクエアプッシャーやNinja Tuneレーベルのアモン・トビンのような、エレクトロニック・ブレイクビーツ・サウンドをも自らの音楽に取り入れ、独自の音楽性に磨きをかけてきた。2020年に発表されたアルバムを自分たちのユニット名としたのは、自分たちがいよいよワン・アンド・オンリーの音楽を創造したのだという自信ゆえだろう。そんな彼らの新作が、セルフ・タイトルの最新アルバムをまるごとリミックスした作品であることは、彼らの音楽性やこれまでの歩みを考えればそれほど驚くことではない。リミキサーには彼らのお気に入りのアーティストやプロデューサーが選ばれていて、彼らに自分たちの作品を再構築してもらうというシンプルなコンセプトで作られている。その結果、オリジナルへのアプローチのしかたはさまざまながら、どれもオリジナルへのリスペクトが感じられる素晴らしいリミックス・アルバムになった。選ばれたリミキサーは日本のCorneliusを筆頭に、それに続いてマシーンドラム、スクエアプッシャー、ネイサン・フェイク、808ステイト、ジェイムズ・ホールデン、クラークと、エレクトロニカやテクノ系のアーティストが多く並んでいる。Corneliusによる「Kora」は、マンチェスターの大物ニュー・オーダーの中期を思わせるロマンティックなサウンドに、ジェイムズ・ホールデンによる「Totem」はシネマティックなアンビエント・ナンバーに、マシーンドラムは「Atomised」をジャジーなドラムンベースに、Squarepusherは「F Maj Pixie」をグリッチ感を持ったダウンテンポ・ナンバーへと再構築、といった具合。アルバムのラストは、オリジナル盤と同じく「Don't Go」。Gondwanaレーベルの盟友、Portico Quartetが、4つ打ちのキックを加えて美しさのかぎりを尽くす。

これはそもそもシングルだし、当欄で取り上げるのはどうかなとも思ったが、たぶんここで取り上げないとこんなタイトルがハイレゾ(44.1kHz/24bit)で出ていることを誰も書かないで知られることのないまま忘却されてしまうのではないかという思いもあったりしたので、取り上げることにする。フラワード・アップは90年代はじめ、イギリスがマンチェスター / インディ・ダンス・ムーヴメントに湧き上がっていた時代にデビューしたロンドンのバンド。マンチェスターのハッピー・マンデーズのダンス担当メンバー、ベズのようにこのフラワード・アップにもバリー・ムーンカルトというダンサーを擁していて人気が高いバンドだった。彼らはセイント・エティエンヌやマニック・ストリート・プリーチャーズが所属していたロンドンのヘヴンリー・レコードから1990年にシングル「It's On」でデビュー。その後メジャーのロンドン・レコードに移籍してアルバム『A Life With Brian』を発表する。このアルバムに続いて彼らはリヴァプールの伝説的プロデューサー、クライヴ・ランガーのプロデュースによる新しいシングルを用意するが、それはなんと13分にも及ぶ途轍もない曲だった。それが「Weekender」である。曲の最初と最後に映画「さらば青春の光(Quadrophenia)」の主人公ジミーとその上司のダイアログ・サンプル(こんなクソッタレな仕事はもうこりごりだ!)が使われているこの曲の13分という長さは、夜遊びへの期待感と終わった後の余韻の完璧な表現だったが(それゆえ、この曲は映画『トレインスポッティング』の先取りであったとも言われている)、ラジオのヒット曲を作ることに集中していたレーベルにとっては、あまりにも扱いにくく、長すぎ、奇妙すぎた。ロンドン・レコードはこのシングルのリリースを諦め、バンドは再び古巣のヘヴンリーからこの曲を片面シングルとして1992年4月に発表する。その後すぐにこのシングルはアンドリュー・ウェザオールによってさらなるロング・ナンバーにリミックスされてさらにその人気に火をつけ、UKチャートの20位を記録した。結果としてこの曲は彼らの最大のヒットとなったのである。その後バンドは解散、メンバーの死もあり、その活動には終止符が打たれてしまったが、2021年4月に突然ヘヴンリーからのリマスター・シングル発売の報に続き、ハイレゾ配信も行われたことにはさすがに驚かされた。今回のリイシューにあたっては、当時発表された18分に及ぶビデオのサウンドトラックのヴァージョンも新たに付け加えられて華を添える。4トラックで60分を超えるこの「Weekender」は、コロナ禍のためにすっかり世界から消えてしまったオールナイト・パーティへの憧憬なのか? それとも未来への希望? 考えさせられるトラックである。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。