注目タイトル Pick Up

グリュミオー&ハスキルによる60年以上前の名演がDSDで蘇る文/長谷川教通

2020年のベートーヴェン生誕250年という記念の年に、クリスチャン・ツィメルマンがピアノ協奏曲の全曲を録音した。本来はベートーヴェンの誕生日である12月16日、ロンドンのバービカン・センターで第1~5番までの連続演奏を行なうという壮大な企画だったが、新型コロナウイルスによるロックダウンによりコンサートは不可能……ということで、場所をロンドンの聖ルカ教会ホールに移して録音と映像収録が行なわれた。オケはロンドン交響楽団、指揮はサイモン・ラトルだ。クラシック音楽ファンにとっては、望みうる最高の組み合わせ。オケの奏者は感染対策としてソーシャルディスタンスをとり、譜面台にはアクリル板が取り付けられていたり、普段とは異なる音響条件にもかかわらず、仕上がったサウンドはホールの響きを取り入れながらピアノ・ソロとオケのバランスを巧みに整えたみごとな出来映えだ。ピアノを恣意的にクローズアップさせたり、逆にピアノの存在感を薄めてしまうこともない。オケの低域のエネルギーを十分に意識して、その厚みのある響きにピアノをきれいに乗せてくる。

ツィメルマンのソロは徹底的に考え抜かれたもので、テンポの揺らし方や、フッと間を取って表現に深みを持たせるあたり、さすがにうまい。ベートーヴェンならではの反復の扱い、和音やトリルのイントネーションにも気を配り、音楽が脈を打つように流れていく。この融通無碍なピアノに合わせるオケは大変だと思うが、初期の作品ではラトルらしい躍動感と推進力のある指揮が際立っている。ピアノの音色には温かみがあって、速いパッセージでもけっして無機的にならない。とても人間くさくて親しみを感じさせるのだ。それは第5番でも特徴的で、もちろん第1楽章の堂々とした雄大な表現は言うまでもないし、技術のかぎりをつくして多彩な表現を創り出しているのだが、不思議と朴訥とした風合いが漂う。第2楽章などテンポを落として入念に旋律を歌いつないでいく。ピアノに呼応してラトルが、オケを思い切り歌わせる。ラトルって、こんなに歌うんだ! この演奏には厳粛とか深淵とか哲学的とか、そういったいかめしいイメージは似合わない。ツィメルマンは自分の演奏に対して厳しいことで知られているが、彼の演奏からはそんな厳格さよりも音楽することの愉悦が溢れ出している。まさに円熟のピアニストによる最高の作品と言える。

20世紀後半の一大潮流といえばバロック時代の楽器の復刻と、オリジナル楽器による、いわゆるピリオド奏法の普及と進化だろう。ヴィヴァルディをモダン楽器で弾くことは邪道だとか、バッハの鍵盤楽曲はチェンバロで弾くのが正しくて、現代のピアノで弾くのはおかしいのではないかとか、そりゃいくら何でも過激すぎるでしょ! でも最近では極端な意見は少なくなってきて、楽器や奏法を選ぶ、あるいはそれらを融合させるのは表現の違いであって、あくまで意図する表現がどうかということが大切……そんな方向性が育ってきているのは、音楽ファンとして嬉しい。そうであるなら、バロック音楽をバロック仕様のヴァイオリンで弾くか、モダン仕様で弾くかの選択だけでなく、バロック・ヴァイオリンで現代音楽を弾くという方向もあって良いじゃないか。チェンバロの表現力を生かした現代の作品があっていいのではないか。そんな活動をしている名人たちの活動に焦点を当てたい。

北谷直樹は若い頃からヨーロッパにわたり、ニコラウス・アーノンクールにも師事し、現在はチューリヒを拠点に活動している。チューリヒ音楽大学で教鞭をとったこともあり、ソリストとしてはもちろんアンサンブルでヒラリー・ハーンやジュリアーノ・カルミニョーラなど多くの奏者と共演を重ねている。技術的にも音色でもオリジナリティある表現を行なうことで評価されている。今回のアルバムでは久保田彰による2017年製作の二段鍵盤チェンバロを弾く。杉田せつ子はガット弦の魅力に惹き込まれたヴァイオリニストで、イタリアのマルコ・ミノッツィに製作依頼した自分仕様のヴァイオリンを弾く。東京藝大を卒業後ウィーン音楽大学で研鑽を積み、日本で古楽アンサンブルを立ち上げ、さらには海外の音楽祭にも出演する。二人ともバロック音楽のスペシャリストでありながら現代音楽へのアプローチにも積極的だ。作曲はスロヴェニアのミルコ・ラザール。ピアニスト、チェンバロ奏者に加えてサックスも吹くというマルチ・ミュージシャンだ。現代音楽といっても前衛ではないし調性はあるので聴きやすい。できれば少しボリュームを上げて聴いてほしい。ガット弦というと優しい音色をイメージするかもしれないが、現代のスチール弦に比べ音量はないが、高音域は甲高くてかなり鋭く鮮度の高い音色に驚くだろう。そしてもう一つ。録音が興味深い。というのも2chなのだが、ヴァイオリンの音像がグンと前に浮き出してチェンバロとの奥行き感がかなり出ているではないか。ここまで立体的な空間が2chで聴けるのは貴重だ。おそらく録音している空間情報を巧みに取り込んだ結果なのだろう。アルバムのコンセプトといい、表現の可能性といい、さらに録音の面白さも加わって、注目すべきアルバムだ。

2018年の「ザ・グレイト」からスタートしたハインツ・ホリガーとバーゼル室内管弦楽団によるシューベルトの交響曲全集が完結した。シューベルトの交響曲では「ザ・グレイト」と「未完成」が抜きん出て有名で、続いて第5番が親しまれているけれど、あとは演奏される機会も多くはない。だからシリーズの最初に「ザ・グレイト」を取り上げたことは“なるほど”と納得できる。ところが聴いて驚き。かつての巨匠たちが描いてきた悠然と構えた、いわゆる“天国のような長さ”的演奏とはまったく違う。速めのテンポでオケはキビキビと躍動し、響きには透明感がある。伝統的な解釈を抜け出し、ピリオド・スタイルが培った演奏法のエッセンスを手段としてシューベルトの本質に迫りたい。この交響曲が書かれたのは29歳の頃だ。シューベルトの31年という短い人生はけっして平坦ではなかったし、たしかに晩年には違いないけれど、それでも20代の青年による作品なのだ。瑞々しくて透けるような叙情性、溌剌とした躍動感、素朴さと悦びと悲哀が入り交じるシューベルトの魅力を引き出したい。「ザ・グレイト」はホリガーのシューベルト宣言だった。

ぜひ第1~3番を聴いてほしい。オーストリアや南ドイツの風土を映し出すような踊りのリズムや歌声が聴こえてくる。10代のシューベルトが爽やかに映し出されている。第4、5、6番と進むにつれ少しずつ複雑な心情が加わり、曲の構成も堅固になっていく。それから8年の月日を経て集大成とも言える「ザ・グレイト」に至るわけだが、その間にいくつもの未完成の作品やスケッチが存在しているのは面白い。その中の一大傑作が1822年に書かれた「未完成」交響曲なのだ。ホリガーもこの作品をシリーズの最後に録音した。第1楽章から第2楽章まで連綿と3拍子による旋律が連なって、繰り返し、変化し、ヴィブラートなしの弦がピュアな音色を奏でながら、それに木管がまるで人が歌っているかのように旋律を描いていく。ホリガーのテンポ設定やタメの作り方がじつに味わい深い。各セクションへの強弱やイントネーションの指示までが徹底され、いつの間にか聴き手はシューベルトの世界に惹き込まれてしまう。ホリガーの鋭敏な感覚は、80歳を超えてなお進化し研ぎ澄まされているのだ。

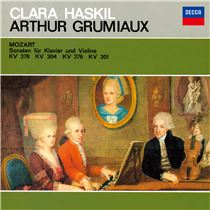

1958年に録音されたアルテュール・グリュミオーとクララ・ハスキルによるモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ集がDSF2.8MHzのハイレゾで聴ける。アナログ・マスターから2021年にDSDリマスターされた音源。LP時代からCD時代を通して多くの音楽ファンに愛されてきた演奏だ。グリュミオーは1921年ベルギー生まれだから録音当時は30代の後半。この頃はストラディヴァリウスの1727年製「ジェネラル・デュポン」を弾いていたと思うが、そのヴァイオリンの音色がとびきり美しい。伝え聞くところによるとグリュミオーは弓毛を強く張り弓圧をかけて弾いていたとのこと。そうか、同じ美音でも彼の音色には芯があり、輪郭もしっかりしていたのは弓に秘密があったのか。3歳からヴァイオリンを習い始め、天才ぶりを発揮してきたグリュミオーだが、第2次大戦中はナチスに迎合することなく苦しい時代が続いたという。そんな彼が1953年のプラード音楽祭で出会ったのがクララ・ハスキルだった。1895年ルーマニアのブカレスト生まれの天才ピアニスト。ユダヤ系の彼女も大戦中ナチスの台頭を嫌って、活動の拠点としていたパリからスイスへと亡命する。年齢的には二回りも違う二人が互いの音楽性に共鳴し、以後ハスキルが亡くなるまでの7年間、伝説のデュオを組んだのだ。それがどんなにすばらしいものだったか、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタの録音が伝えている。

ステレオ初期の録音らしく、ヴァイオリンを左chにクッキリと定位させ、ピアノはセンターから右chにかけてやや控えめにしたバランス。ヴァイオリンは、いくぶんの硬質さや低音域の量感がもう少しあれば……といった印象はあるものの、60年以上前の収録とはとても思えないほどきれいに録られている。とくに高音域にかけてのざらつき感がないのがいい。だからといって鈍っているわけではなく、ヴァイオリンならではの質感はしっかりと保たれている。名録音と言っていい。ピアノは柔らかいタッチと響きで支えるが、ヴァイオリンの輝かしさに陰影を与えるような効果を生み出している。それなのに何というフレージングの美しさ。ソロと息を合わせる存在感の確かさ。いかにもハスキルらしい。

女性指揮者の台頭が話題を呼んでいるが、それらの中でもミルガ・グラジニーテ=ティーラの活躍はめざましい。ロサンゼルス・フィルの副指揮者を務めていた30歳の女性指揮者がバーミンガム市響に客演し、その数ヵ月後に音楽監督に指名されたのだから、世界中の音楽ファンは度肝を抜かれたに違いない。しかし、瞬時に彼女の才能に惚れ込み“この指揮者といっしょに音楽をやっていこう”と決断したオケの心意気は的を射ていた。サイモン・ラトルに鍛えられ、サカリ・オラモ、アンドリス・ネルソンと引き継いだ伝統に、キラキラと光が差し込んだのだからすごい。彼女を受け入れてくれたオケに、そしてイギリスの音楽文化に対する敬意と感謝が『ザ・ブリティッシュ・プロジェクト』には込められているに違いない。第1次世界大戦の直前に書かれたエルガーの「Sospiri(ため息)」からアルバムをスタートさせる。戦争の時代に苦しむことになるイギリスの哀しみを重ねたのだろうか。過剰な感傷性に陥ることなく、フレッシュで見通しの良いアンサンブルが快い。ブリテンの「Sinfonia da Requiem」は日本の皇紀2600年奉祝曲として委嘱された作品だが、太平洋戦争前夜の日本で演奏されることはなかった(日本初演は1956年ブリテン指揮)。彼女はこの作品を攻撃性と憎悪に対する警告だと言う。ヒトラーとスターリンによって引き裂かれたヨーロッパ。その困難な時代に音楽家はどうあるべきか……新型コロナウイルスのパンデミックに苦しむ現代の状況に通じるものがある。でも、困難の先にはきっと慰めと希望があるはず。アルバムはウォルトンのオペラ「トロイラスとクレシダ」組曲へと続く。トロイの王子トロイラスと神官の娘クレシダの恋物語。いかにもイギリスといった雰囲気と映画音楽を思わせるような情景描写を、多彩なテクニックで表情豊かに聴かせてしまう。聴いた人は少ないかもしれないが、なかなか面白い曲だ。最後はヴォーン・ウィリアムズの「トマス・タリスの主題による幻想曲」。身体全体を使って自分の音楽を伝えようとする姿と表情が見えるような名演だ。ちなみにグラジニーテ=ティーラは2021年のザルツブルク音楽祭のオープニング・コンサートを振る。彼女はザルツブルクで夫と二人の子供と住むママ指揮者。つまりバーミンガムへ出勤しているのだ。2021/2022のシーズンでバーミンガム市響との6年間の契約が終了し、音楽監督を辞することが発表されたが、1年間は首席客員指揮者として継続するという。ブレグジットにパンデミックが重なり、音楽活動と家族との生活をどう考えるか、迷った末の選択だったのではないだろうか。

ニック・ドレイクがひとりで作り上げたラスト・アルバムの重い寂寥感文/國枝志郎

空から青空が消えてだいぶ経つような気がする。今年の梅雨はいつにも増して憂鬱な景色だ。少し日が差したかと思うと、いきなりの雷と豪雨。梅雨と言えばシトシトとそぼ降る雨というイメージはもはやどこにもない。折からのコロナ禍で、おちおち出歩くこともままならないし、まったくこんな世界じゃ心も沈む毎日としか言いようがない。そんな中でも心の支えは音楽なわけだが、ある日、いつものように深夜0時のハイレゾ配信サイトめぐりをはじめたところ、突然このアルバムがトップページに登場したので心臓が止まりそうになった。大袈裟だけどほんとうである。このアルバムを知っている人ならわかってもらえるだろう。カラフルなのにどこか沈み込むような狂気をはらんだシュールレアリスティックなアルバム・ジャケットが予備知識なしにいきなり目に飛び込んでくれば、そりゃ驚くってものである。なんといってもこのアルバムは、たった3枚のオリジナル・アルバムを残して世を去ったシンガー・ソングライターのラスト・アルバムなのだ。

そのシンガー・ソングライター、ニック・ドレイクは大学在学中にイギリスのフォーク・ロック・バンドの大御所フェアポート・コンヴェンションのメンバーに認められてアイランド・レコードと契約し、1969年にフェアポートをプロデュースしていたジョー・ボイドのプロデュースによる『Five Leaves Left』でデビュー。続く70年にはデビュー作にも参加したリチャード&ダニー・トンプソンといったフェアポートのメンバーに加え、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのジョン・ケイルがハープシコードやヴィオラで参加した『Bryter Layter』を発表するが、同じ頃に鬱を発症し、ライヴやプロモーションもほとんどできなくなってしまう。そういう状況のもとで作られたのが3枚目のアルバムにあたる本作『Pink Moon』だ。2枚目までと違い、ゲストをいっさい迎えず、ニック自身のヴォーカル、ギターと少々のピアノのみで綴られている本作は、内省的という表現だけで語れるものではない。このアルバムで聴ける寂寥感の、なんという重さよ! では、ここには絶望感しかないのかと言われればそれは違う。ラスト2曲、「Harvest Breed」から「From The Morning」への流れの中には、微かな希望が間違いなく聴き取れるのである。このアルバムのハイレゾ化(96kHz/24bit)を契機として、残る2枚のオリジナル・アルバムのハイレゾ化も期待するしかない。

このアーティストを知らない人なら、このアーティスト・ネーム、そしてアルバム・タイトル、ジャケット写真を見てどんな音楽を想像するだろうか。しかもこのアルバムのリリーがダブステップ(90年代後半にサウス・ロンドンで生まれたダンス・ミュージックのいちジャンル)をメインにリリースしているレーベルからということにも驚くかもしれない。

食品まつり a.k.a. foodman(「食品まつり」だけ、「foodman〈もしくはFoodman〉」だけの表記の場合もあり)は、名古屋出身のエレクトロニック・ミュージック・クリエイター。2012年にニューヨークの先鋭的ダンス・ミュージック・レーベルであるOrange Milkからアルバム『Shokuhin』でデビューを飾った音楽プロデューサーだ。ジューク / フットワークをメインジャンルとするが、それだけにとどまらない幅広い作風を持つことは、その後ブラッド・ローズの「Digitalis Recordings」やマシュー・セイジの「Patient Sounds Intl.」といったレーベルから作品をリリースしてきたことなどからもわかるし、2018年にアメリカ西海岸のユニークなエレクトロニック・テイストの緩いエクスペリメンタル・サウンドで知られるサン・アロウが主宰するレーベルSun Arkから『Aru Otoko No Densetsu』をリリースした頃には、ファースト・アルバムで聴かれた引き攣ったようなリズム・テイストの代わりに、脱力感とユーモアのあるアンビエント・タッチな浮遊感が押し出されてきていることからもそれはうかがえると言っていい。そんな彼(本名は樋口貴英)の、前作から2年半ぶりとなる最新アルバム『YASURAGI LAND』がBurialやKode 9、DJ RashadやThe Bugといった先鋭的なベース・ミュージックのアーティストを擁するロンドンのHyperdubからのリリースとなったことは大事件だったと言えるし、また彼にとって初のハイレゾ(44.1kHz/24bit)での配信も実現したのはとても喜ばしいことでもある。そもそもこのアルバムのサウンドの要は電子音というよりはギターやパーカッションやヴォーカル(もちろん加工はされている)であり、そういう意味でもハイレゾで聴く効用はおおいにあるというものだ。先行して公開された収録曲「Hoshikuzu Tenboudai」のMV(冒頭に“We fed thousands of images of Sushi into a computer.”というテロップが流れる)や、アルバム / 曲タイトルも含め、この食品まつりというアーティストのユニークさをぜひ確かめていただきたい。

ジャズ・フュージョン / クロスオーヴァーの代表的バンド、ザ・クルセイダーズのキーボーディスト、ジョー・サンプルのMCAレーベル時代のアルバム3タイトル(『虹の楽園〈Rainbow Seeker〉』〈1979年〉、『渚にて〈Carmel〉』(1981年)、『ヴォイセス・イン・ザ・レイン〈Voices in the Rain〉』(1981年)が一斉に2021年6月に配信となった。それ自体は嬉しい話なのだが、どうも以前にもハイレゾ配信があったような記憶があったので探ってみたところ、2015年1月に同じアルバム3枚がハイレゾ配信されていたことが判明。ただし、2015年ヴァージョンは3タイトルともスペックはPCM192kHz/24bit(『虹の楽園』と『渚にて』の2タイトルは同スペックのMQAヴァージョンもある。『ヴォイセス~』にMQAがなかったり、PCMヴァージョンの価格が『虹の楽園』のみフルプライス、ほかの2タイトルはミッドプライスと違いがあるのはやや不思議ではある)、2021年ヴァージョンのスペックはPCM96kHz/24bitで、3タイトルとも価格は統一(2015年ヴァージョンよりやや高め)、すべてにおいてMQAヴァージョンも配信されているなど、細部において違いが存在する。2015年ヴァージョンと2021年ヴァージョンを聴き比べてみると、正直それほど大きな違いは感じられないので、価格やスペックで選んで差し支えないと思われる。それにしてもこの時代のジョー・サンプルのピアノはソウルフルでメロウでロマンティシズムにあふれ、本当に美しさの極みだ。どれか一枚に絞るのは難しいので、ぜひここは3枚とも揃えて楽しんでもらいたいところ。大ヒットした「Melodies Of Love」を収録する『虹の楽園』、ヒューバート・ロウズのフルートが活躍する「Midnight And Mist」を含む『渚にて』、シーウィンドのジェリー・ヘイ(tp、フリューゲルホルン)やフローラ・プリム(vo)が華を添える『ヴォイセス~』、どれも最高な夏の午後を演出してくれるだろう。それにしてもそろそろザ・クルセイダーズのカタログのハイレゾ化も推進してくれないものだろうか……。

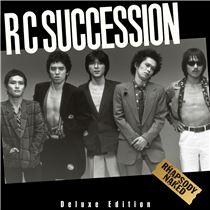

RCサクセションが1980年にリリースした傑作ライヴ・アルバム『RHAPSODY』。それまでのアコースティックでフォーキーな作風から骨太なロック・スタイルへと変化していく中、新生RCサクセションとして発表されたバンドとして初のライヴ・アルバムだったが、このアルバムに収録された曲の半分以上がそれまでリリースされていない新曲であったこともこの作品の特異性を物語る。加えてこのアルバムで演奏されている曲のすべてがその後のRCにとっての代表的なナンバーとなったことを考えると、その重要性もわかろうというものだ。このアルバムはその後2005年にリマスターされたオリジナル収録曲9曲にさらにライヴ・トラックを加え、映像も追加した『RHAPSODY NAKED』としてヴァージョン・アップ。この時、1曲目の「よォーこそ」のイントロMCが長尺化されて「Opening MC」として独立、オリジナル部分は10曲という構成になっている。

さて、その『NAKED』ヴァージョンから10年たった2015年、『RHAPSODY』と『PLEASE』(1980年)、『BLUE』(1981年)という3タイトルのハイレゾ(96kHz/24bit)配信が始まったのだが、これらは2015年に限定LPで発売された音源(アナログ・マスターからフィッシュマンズのサウンド・マスターとしても有名なzAkによってリマスタリングされたマスター)を使用してのハイレゾ化だったため、『RHAPSODY』は、冒頭のMCが独立した『NAKED』ヴァージョンではなく、オリジナル版に準じる内容だった。このハイレゾはzAkの魔術的なマスタリングにより、素晴らしい音質を楽しめるものだったが、あれから5年。今度はいよいよ2005年の『NAKED』ヴァージョンがハイレゾ(96kHz/24bit)で登場となった。

フィジカルのDeluxe Editionは3枚のCDに1枚のBlu-ray映像という構成だが、配信されるのはCDの、最初の2枚の音源のみである。「Official Bootleg」と題されたDisc3がフィジカルでしか聴けないのはちょっと残念ではあるが、2005年ヴァージョンをさらにリマスタリングしてブラッシュアップした19曲だけでも十分楽しめる。

もっとも2015年のzAkリマスターの価値は今でも変わらないので、このアルバムは二つのリマスターを揃えておいても損はない。

1996年に畠山美由紀(vo)と小島大介(g)によって結成され、1997年に瀧見憲司が主宰するレーベル、Crue-L RecordsからEP「Port of Notes」でデビューしたアコースティック・デュオ、Port of Notes。ヴォーカルの畠山はソロ・シンガーとしても活動し、とくにハイレゾ的には『わが美しき故郷よ』(2013年)、『rain falls』(2014年)、『歌で逢いましょう』(2014年)がDSD5.6という高スペックでの配信(エンジニアとしてハイレゾ・マスター、オノ セイゲンや奥田泰次、木村健太郎が関わっている)がなされているということでもポイントが高いアーティストのひとりでもある。2018年にリリースされた冨田恵一(冨田ラボ)のプロデュースによるひさびさのソロ作『Wayfarer』も、DSDによる配信こそなかったものの、素晴らしいポップ・アルバムとなっていたことも記憶に新しい。

いっぽうユニットとしては2017年にPort of Notesとしてのひさしぶりの新曲「トラヴェシア」を、翌2018年にEP『水蜜桃』をリリース後、しばらくプロダクツのリリースはなかったのだったが、結成から25年のアニヴァーサリー・イヤーを迎えた2021年、とうとう彼らは我々の前に再び姿を現してくれたのである。

その復活作『TWO』。タイトルは、メンバーふたりのこととも、またユニットの第二期のスタートの寿ぎとも取れる。アルバムに収録されたのは新曲ではなく、彼らの代表曲を再レコーディングして作り上げられた、セルフ・カヴァー・アルバムである。過去の記憶が更新され、こんなにも美しく、そして新しい感激をもたらしてくれることにまずは感謝しなければならないだろう。全体にオリジナルに比べると時の流れがゆっくりになった感があり、それはそのまま音楽としての充実感につながっている。この美しいサウンドをハイレゾ(48kHz/24bit)でいま、聴けることの幸福感は計り知れない。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。