注目タイトル Pick Up

ゲヴァントハウス管とボストン響、R.シュトラウスゆかりのオケによる管弦楽作品集文/長谷川教通

アンドリス・ネルソンスによるR.シュトラウスの管弦楽集。ネルソンスは2014年からボストン響の音楽監督、さらに2017年からはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のカペルマイスターをつとめている。ヨーロッパとアメリカの名門オケを同時に率いてきたのだから、すごいなーと思っていたら、CD7枚分にもおよぶR.シュトラウスの管弦楽曲集を録音したのだから、そのエネルギッシュな活躍には驚かされる。なんと言っても注目されるのは、作品によってゲヴァントハウス管とボストン響を振り分けていること。R.シュトラウスはたびたびゲヴァントハウス管の指揮台に立っていたし、約100年前のアメリカ・ツアーでボストン響を指揮している。作曲者ゆかりの両オケを現代のマエストロが壮大なスケールで指揮しているのだ。しかも「ドン・キホーテ」ではヨーヨー・マがチェロのソロをとり、「ブルレスケ」ではユジャ・ワンのピアノが加わる。また「ツァラトゥストラはかく語りき」ではゲヴァントハウスのオルガンが地を這うような低音を奏で、独特の大きな身振りでヴァイオリンを弾き、踊るコンマスとも称されるセバスティアン・ブロイニンガーのソロも聴ける。

フィジカルのCDセットではCD1~3がボストン響、CD4~6がゲヴァントハウス管、CD7が混在……という組み合わせになっているが、96kHz/24bitのハイレゾ配信では作品ごとにオケが交代する配列になっているのが面白い。ラストの「祝典前奏曲」はボストンでの収録だが、若干23歳でパリ・ノートルダム大聖堂のオルガニストに任命されたという経歴を持つ巨匠オリヴィエ・ラトリーのオルガンに、ゲヴァントハウス管のメンバーも加わった巨大な編成のオケによる壮大なサウンドが展開される。オーディオ・ファンなら収録されたホールの響きにも興味が湧くのではないだろうか。ボストン・シンフォニー・ホールは1900年に完成した伝統的な形状で、ウィーン・ムジークフェラインなどと同じシューボック型のホールで音響の良さでは定評がある。今回の録音でも「アルプス交響曲」で聴かせる分厚くて密度が高い響き、聴き手を圧倒する低音域のパワーと金管楽器の押し出し感がすごい。「死と浄化」での弦楽合奏の厚みと木管楽器の美しさもすばらしい。一方のゲヴァントハウスはホールとしては3代目。1981年に完成したヴィンヤード型のホールで、響きの良さは言うまでもないが、音が空間に飛んでいくような弾け感が特長で、オケの細部の動きが聴きとれてティンパニーの連打もクリア。「英雄の生涯」などこのホールの良さがもっとも発揮されている。演奏のすばらしさといい、録音の魅力といい、今聴ける最上のR.シュトラウスと言えるのではないだろうか。

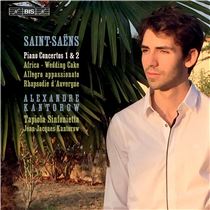

サン=サーンスで人気の作品は? 「死の舞踏」や「交響曲第3番オルガン付き」とか「動物の謝肉祭」に「チェロ協奏曲」、ヴァイオリンでは「序奏とロンド・カプリチオーソ」や「ヴァイオリン協奏曲第3番」あたりかな。えっ、ピアノ曲は? と問い直したくなる。 ピアノ協奏曲の第5番が「エジプト風」の愛称で知られているかな……といった具合で、思いのほかピアノ曲の人気が薄い気がする。でもサン=サーンスは2歳でピアノを弾き、3歳で作曲をしたというほどの神童ぶり。ピアニストとして、またオルガニストとしても活躍し、86歳で亡くなるまでに作品番号のない作品も含めれば約300曲とも言われる多作家なのに、没後は特別の作品を除けば急速に忘れられていく。どうも当時のフランス音楽界では保守派のご意見番的な存在で、作風も古くさいとされてしまったようだが、最近になってようやくサン=サーンスの魅力が見直されるようになってきているのは嬉しいことだ。そこでオススメのアレクサンドル・カントロフによるピアノ作品集だ。これはすばらしい。2019年の第16回チャイコフスキー国際コンクール・ピアノ部門の覇者で、もっとも注目される若手のひとり。粒立ちのはっきりしたキラキラと輝くようなピアノの音色と繊細さを極める色彩感。彼の感性の煌めきが空間に飛びちるような演奏だ。しかも、あの細身の体躯からは信じられないほどダイナミックな響きを繰り出してくる。ピアノ協奏曲第1~5番、さらに数曲のピアノ・ソロ曲が収録されている。サン=サーンスのピアノ曲って、こんなに魅力的な音楽だったのかと、誰もが見直すに違いない。カントロフの父は名ヴァイオリニストのジャン=ジャック・カントロフだが、最近では指揮者としての活動が多くなっている。ここでは父親が指揮するタピオラ・シンフォニエッタとの共演だ。オケがとてもクリーンなアンサンブルで、ピアノの音色の煌めきをサポートしている。

ちなみにe-onkyoにはブラームスのピアノ・ソナタ第2番、第3番を弾いた96kHz/24bitのアルバムもアップされている。ぜひ聴いてほしい。ギューッと凝縮された密度感、感性の輝きがほとばしる名演なのだ。さらに作品10の「4つのバラード」がすごい。冒頭の和音が鳴った瞬間に「これがカントロフなのか」と魅入られてしまう。若き日のブラームスの青っぽさや叙情性を、研ぎ澄まされた感覚でみごとに浮かび上がらせる。バッハ=ブラームス編曲の、左手のための「シャコンヌ」も感動的な演奏だ。

クラリネットの魔術師とか、超絶的なクラリネット奏者などと称されるマルティン・フレスト。とてもクラシック音楽の枠には収まりきれない音楽家だと思う。モーツァルトやブラームスが、あるいはメシアンが書いた作品を、とことん突き詰めて演奏したいと考えるのも一つの道。その枠から飛び出して、表現の可能性を追い求めたい……それがフレストの道なのではないだろうか。彼の最新アルバムは、クラリネットにピアノとダブルベースによるトリオ。アルバム・タイトルの『Night Passages』をどう読み解くか。いろんな地域で生まれた多彩な音楽を追い続けるとき、自分の心に生まれる閃き、憧れ、音楽への愛着。そして内なる夜(内面性)が過ぎてゆく。解き放たれる自由な飛翔……。

フレストがソニーミュージックへの初録音でアルバム・タイトルに掲げたのは『Roots』だった。踊りや民謡、世俗曲から宗教曲……音楽と人間の営みは深く結びついて切り離すことができない。ヨーロッパ各地で口ずさまれる旋律も、その背後には何世紀にもわたる人々の営みが積み重なっている。フレストは現代につながるの古い踊りや聖歌に思いをはせ、そうした音楽にインスピレーションを受けて作曲されたシューマンやブラームス、バルトークを辿り、ピアソラやペレーツィスなどの作品に至るまで、ソロにオーケストラ、合唱を加えた編成で「音楽のルーツ」を求め、音楽のさまざまな表情を描き出そうとしたのだ。

そして『Night Passages』では、ローランド・ペンティネンのピアノとセバスチャン・デュベのウッドベースというまるでジャズ・トリオのような編成。だからといってジャズ風な演奏をしたいわけじゃない。スカルラッティからラモー、バッハ、パーセルといったヨーロッパ各地のバロック音楽からチック・コリアやリチャード・ロジャースなど、演奏する時代も地域もさまざま。「未開人たちのエール」をフレストが独特のリズムで吹いたとき、「あれっ、これクレズマー?」と感じてしまった。考えてみればクレズマーの演奏ではクラリネットが主役だとも言える。そうだヨーロッパの音楽って、その根=Rootはつながっているんだと、あらためて気づかされる。静かに、ノスタルジックに音楽が流れていく。ゴードン・ジェンキンスの「Goodbye」でアルバムを閉じよう。

トリップホップ・シーンを牽引したPalm Skin Productionsの往年のサウンドを引き継ぐ新作文/國枝志郎

90年代のイギリスを中心に勃興したいわゆる“トリップホップ”という音楽ムーヴメントの総本山となったレーベル、Mo’wax。総帥であるジェイムス・ラヴェルの巧妙な戦略、Futura2000による統一されたイメージのジャケットもさることながら、日本人DJ、DJクラッシュのインストゥルメンタル・ヒップホップの名盤『Strictly Turntabelized』(1994年)を出したことは日本だけでなく世界的にこのレーベルが注目されるようになった大きな要因だった。

そのMo’wax全盛期に同レーベルのカラーを決定づけた数々のダウンテンポ・ブレイクビーツの名作を残したのがベテラン・プロデューサー / DJであるサイモン・リッチモンドのプロジェクト、パーム・スキン・プロダクションズ(PSP)だ。

PSPはMo’waxから数枚のシングルをリリースし、1996年に「今日までで最高のトリップホップ・アルバムのひとつ」と評されたファースト・アルバム『Remilixir』を、ヴァージン・レコード傘下のHutからリリースした。2000年にはトリップホップの著名なプロデューサーであるハウイー・BのレーベルPussyfootからセカンド・アルバム『Kunstruk』をリリースするが、その後ディープハウス・プロデューサーであるJimpsterのレーベルFreerangeに移籍してハウシーなシングルを連発するようになる。その後もしばらくはダブワイズなディープハウスの作品を作り続けるが、2020年に突然民俗音楽ふうのアルバム『Karma』(シーマ・ムケルジーとの共作)をリリースした後、2021年11月にBonoboやAnchorsongを輩出したブライトンの名門レーベルTru Thoughtsから「The Sword Will Die」を1曲入りシングルとしてリリース。牧歌的なピアノ、ミドルテンポのドラム、オーガニックに脈打つテクノビートとアンビエントなテクスチャーを融合した11分のこのシングルは聴き手を驚かせたが、さらにPSPがより豊かな音楽性を取り戻したことを静かに宣言するアルバムがこの『Other Times』である。

収録された26曲(!)はいずれも長くて3分、短いものは数十秒しかないが、「80年代には父親の車に乗って海賊ラジオをザッピングして聴いていた」というサイモンの思い出に触発されたと思しき掠れた音の断片や、ストリートノイズやラジオの干渉がランダムに配置されたオリジナルなビートが素晴らしく、初期のヒップホップ・プロデューサーへの敬意とともにMo’wax時代の初期衝動が甦っていて嬉しくなる。ラスト・トラックはアルバム全曲をノンストップでつないだ1時間近い天国的なロング・ミックス。ハイレゾ(44.1kHz/24bit)で聴くファットな低音は極上だ。

正直、このジャケットからこんなすごい熱量の音楽が飛び出してくるとは思わなかった。そもそもなぜこのアルバムを聴く気になったかというと、レーベルがNew Amsterdamだったからである。2008年にニューヨークでスタートしたこのレーベルは、アカデミックな作曲の優れた教育を受けながらいっぽうでポップスやジャズにも影響を受け、クラシックやポップスという音楽業界の二元論に当てはまらない人々から生まれる音楽と音楽家を支援するために設立された。最近ではジュリアード音楽院出身のメンバーで2003年に結成されたアタッカ・カルテットが新世代の作曲家キャロライン・ショウの作品を取り上げたアルバム『Orange』が2019年にグラミーを受賞して話題となったことも記憶に新しいが、そんなこともあってここ数年気になるレーベルであり続けているのがこのNew Amsterdamである。

トロンボーン奏者であり、作曲家でもあるカリア・ヴァンデヴァーは、ニューヨークのブルックリンで1995年に生まれたというから、まだ30歳にもなっていない若い音楽家。ジャズ・ファンだった彼女の父親がかけるレコードから聞こえるトロンボーンの輝かしい音に魅了された彼女は自然に音楽への道を選び、2017年に名門・ジュリアード音楽院でジャズ研究の音楽学士号を取得した。ジュリアードはご存じのように基本的には芸術の伝統的な側面を重視した教育を施すが、カリアはもっと幅広く、自分の信念にもっとも忠実な音楽を作りたかったという。そして彼女は自身が受けてきたあらゆるジャンルの音楽を組み合わせ、特定のジャンルでは定義できないような音楽を生み出すことを目指した。

2019年にはファースト・アルバム『In Bloom』をリリース。僕はこのアルバムを新作を聴いた後に入手したのだが、前向きなメロディと豊かなハーモニーや鮮やかで明るい色合いのフレーズを核とするアルバムであるファーストから続けて聴くと、『Regrowth』における熱狂的な即興演奏と切ない瞑想が、アルバムを通して波状的に多面的展開を遂げる様に圧倒的と言わざるを得ないすさまじさを感じる。そのすさまじさはハイレゾ(96kHz/24bit)で聴くとその空間性の豊かさも相まっていっそう強烈だ。

彼女が目指してきた「特定のジャンルでは定義できないような音楽」を、彼女はまだ30前にして、2枚目のアルバムで現実化してしまったのには脱帽せざるを得ない。さすがNew Amsterdamがピックアップするだけのことはある。この先が楽しみだ。

これはびっくり玉手箱(笑)。いや、ほんとに玉手箱なんですよ、そこの笑ってる人!

日本の音楽界の大御所、s-ken(エスケン)が1985年に結成したs-ken & hot bombomsが、なんと32年ぶりに新作を出したんですよ! これは大事件でしょ。

s-kenは1970年代から作詞家、作曲家、ミュージシャン、プロデューサー、DJ、果ては作家、俳優としても活動を続け、現在は音楽事務所ワールドアパートの代表取締役プロデューサーも務めるという多才なお方。海外経験も豊富で、数万人の応募者から選ばれて作曲者としてボーランドの音楽祭に参加(1971年)したとか、ヤマハ音楽振興会の海外特派員として1975年から2年半ニューヨークに滞在したとか……しかもニューヨーク時代にはパンク・ロックの殿堂とも言えるライヴ・ハウスCBGBでニューヨーク・パンクの洗礼を受け、帰国後に自身の所有するスタジオで毎週日曜日に「東京ロッカーズ」というギグを行なって東京のパンク / ニューウェイヴ・シーンを牽引したりもして日本の音楽シーンを大きく変えた人物でもあるのだ。

自身も81年と83年にソロ・アルバムを制作、その後85年にパール兄弟の窪田晴男、じゃがたらのヤヒロトモヒロ、レベッカの小田原豊らとs-ken & hot bombomsを結成し、1990年までにアルバムを3枚制作するなどして活動するが、その後は主にプロデューサーとしてさまざまなアーティストを育て上げつつ、2017年には現役ミュージシャンとしてひさしぶりのソロ作『Tequila the Ripper』を発表していた。

2019年、80年代に彼がじゃがたら、MUTE BEAT、トマトスなどとタッグを組んで多様なグルーヴとDJをピックアップして開催したクラブイベント「Tokyo Soy Source」のアップデート版「Tokyo Soy Source2019」がひさびさに開催されたのをきっかけに、いとうせいこうと組んだ新たなイベント「TOKYO NEW SOURCE」を立ち上げたものの新型コロナ感染拡大で休止したため、自宅で新曲の制作を開始。それが今回のs-ken & hot bombomsの再始動につながったという。

なんといってもオリジナル・メンバーでの再結成はうれしいし、長いキャリアの中で消化したさまざまなジャンルの音楽性をミックスしたハイブリッドな音楽はとにかく玉手箱のように何が飛び出してくるかわからない楽しさ満載。しかもそれがハイレゾ(96kHz/24bit)で聴けるっていうんだからもうたまらんでしょう。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。