第3回 長靴のお化けとサブマリン707

絵と文/牧野良幸

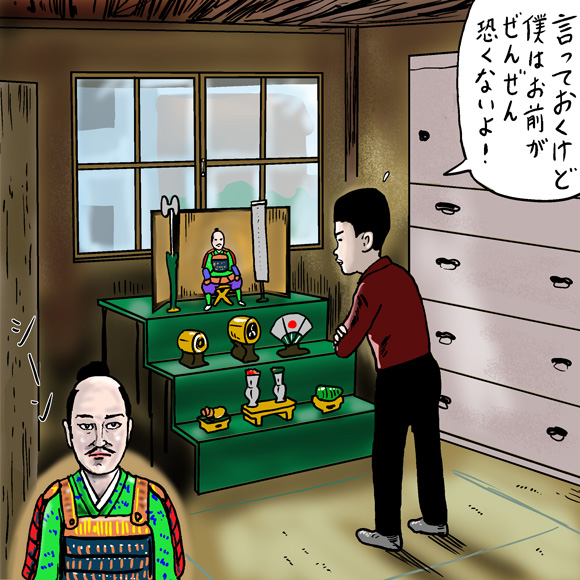

五月人形にもおびえる

読者の皆さんは子供のころ、お化けを見たことがあるだろうか?

お化け屋敷のお化けではなく、テレビに出てくるお化けでもない(『オバケのQ太郎』でもない)。本物のお化けである。

僕は幼いころ1回だけお化けを見たことがある。実はお化けと言うより、今なら“超自然現象”と言ったほうがふさわしいかもしれないが、当時はそんな気の利いた言葉などないので、ここではお化けと呼ぶことにする。お化けが出たのは、僕と兄貴が寝ていた部屋である。

お化けの前に当時住んでいた家の説明を少ししておきたい。

岡崎も太平洋戦争中に空襲にあい市街地が焼けた。僕の実家も焼けたらしい。僕が住んでいた家は、戦後におじいさんが廃材を拾ってきて建てたと聞いた。昼間でも薄暗い。まあこれが当時の普通の家屋だったと思う。遊びに行った友達の家も、みんな薄暗かった。

まだ子供部屋がなかったので、僕は二つ上の兄貴と同じ部屋に寝かされていた。二階の南向きの六畳間である。ここだけは日当たりが良かった。布団を屋根に干しているとき、一緒にそこに寝っ転がっていたこともある。

この部屋と廊下を挟んで北側にも部屋があった。こちらは一日中暗い。この部屋に毎年おかあちゃんが五月人形を飾っていたのを覚えている。その五月人形の怖かったこと。

今日のようにキャラクターっぽい愛嬌のある人形ではない。髭を生やし、いかつい目をした侍だ。いつも自分を見ているようで怖かった。人形に向かって「お前なんか怖くないからね!」と虚勢を張ったこともあるが、相手が無言なのが余計に怖かった。お化けにかぎらず、子どもの頃は怖いものが多かった。

毎夜、長靴のお化けが天井に出た

お化けの話に戻ろう。それは南向きの部屋で兄貴と寝ていた時の話である。昼間は日当たりがよくても、夜になり電気を消せば真っ暗だ。すると天井に白い光があらわれるのである。白い光は長靴のような形をしていた。

「見ろ、また長靴のお化けだ」と隣に寝ている兄貴が言う。

「ほんとうだ」

長靴のお化けは毎晩、天井にあらわれるのだった。僕はまだ幼稚園くらいの年齢であったけれども、これが目の錯覚ではないという自覚だけはあった。怖いことは怖いが、天井に長靴の形をした光が存在している。この事実だけは冷静に分析していたのである。

しかし部屋の中に光を照らすようなものはない。光源がないのに天井に像があらわれるのはおかしい。ならば「これはお化けだ」と考えても不思議はないだろう。理屈に合わないものはやはり怖い。

長靴のお化けは知らない間に出なくなったと思う。僕も兄貴もそのあと長靴のお化けについて話すことはなかった。両親にも話さずじまいで、ずっと胸にしまっておいた。

大人になってから思うに、それは家の外から映り込んだ光ではないかと思うのである。街灯の光が道端に転がっている缶とかトタンの屋根に反射して天井に映り込んだとか。それ以外に説明することができない。

お化けの話はこれで終わりである。なーんだと思われた方、すみません。しかしこれで終わるわけにはいかないので、もうひとつこの部屋で起きた出来事も書いてみる。これもある意味“超自然現象”なのである。

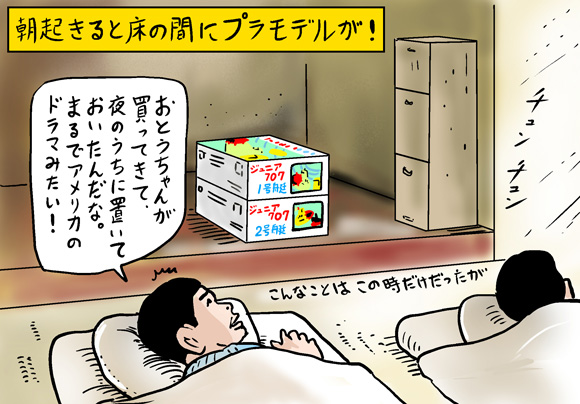

床の間に『サブマリン707』のプラモデルがあらわれた

もうひとつの“超自然現象”は、夜ではなく朝に起きた。目が覚めて、ふと床の間を見るとプラモデルが置いてあったのだ。

この部屋には床の間があった。形式的に作った床の間で焼き物も掛け軸もない。おかあちゃんが習っていたお茶の道具が置かれていたくらいである。面白がって抹茶を飲ませてもらったことがあるが、子どもには好きになれなかった。

その床の間にプラモデル。つまり子どもへのプレゼントが置いてあったのだ。朝目覚めたらプレゼント、という光景はテレビで憧れていたアメリカのドラマみたいではないか。それが昭和30年代の日本、それも岡崎の石屋で起きたのである。これを“超自然現象”と言わずして何と言おうか。

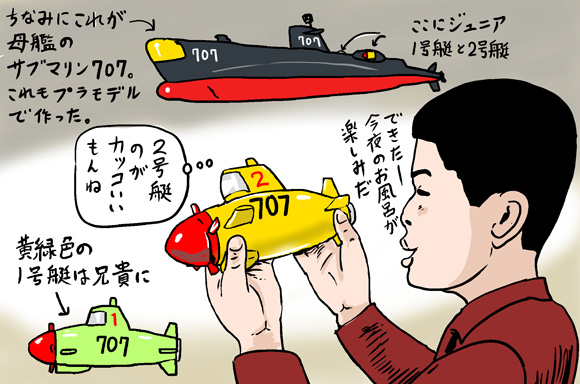

そのプラモデルは『サブマリン707』という当時の人気漫画に出てくる潜水艇のプラモデルで、“ジュニア1号機”と“ジュニア2号機”の2つである。形は同じでも1号機と2号機で色が違う。プラモデルが2つなのは、もちろん兄貴と僕の分である。

この“超自然現象”の真相は簡単に想像できた。おとうちゃんが買ってきたに違いない。いつも子どもの世話はおかあちゃんにまかせているおとうちゃんが、初めてお土産を買ってきてくれたのだ。深夜に帰宅したから枕元に置いておくところが父親らしい。

どういうわけか僕はそう思い込んだ。そしてこの話も長靴のお化けと同じように、誰にも話さなかった。しかし心温まる話である。それから何十年ののち、おとうちゃんが亡くなった後であるが、おかあちゃんに話したことがある。

「昔おとうちゃんが、1回だけお土産を買ってきてくれたね」

「そんなことがあったかね」

「プラモデルのお土産が、床の間に置いてあったよ」

すると、おかあちゃんは笑いながら答えた。

「ああ、ありゃ私が買ってきたものだ」

「え、プラモデルはおかあちゃんが買ってきたの?」

「そうだよ。おまえが欲しいって言っていた気がするなあ」

「じゃあ枕元に置いたのも……」

「私ですよ、ははは」

おとうちゃんが1回だけ買ってくれたと思っていたお土産は、実は母親のお土産であった。たぶんおかあちゃんは趣味のお茶の道具と一緒にプラモデルを置いたのかもしれない。

長い間心の中に持っていた甘い思い出が一瞬にして消えた。“幽霊の正体見たり枯れ尾花”という諺があるとおり、真相は単純なことで、むしろ知らないほうがいい。それが甘い思い出ならなおさらである。プラモデルはありがたく作りましたが。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。