こちらハイレゾ商會

第121回 秋にどっぷり聴きたいコルトレーン『ライヴ・アット・バードランド』

ようやく秋の気配となった。今年の夏は暑くて大変だったが、やっと一息ついた。みなさん、お疲れさまでした。

芸術の秋とはよく言ったものだ。気候がよくなるとじっくりと腰を据えて音楽を聴こうという気が起きる。それも普段はなかなか向かうことのない重厚な音楽、難解な音楽が聴きたくなる。

僕の場合、クラシックならワーグナーの楽劇を聴いてみたくなる。ジャズならジョン・コルトレーンだ。それも聴きにくいと言われるフリー時代のコルトレーンに挑戦したくなる。

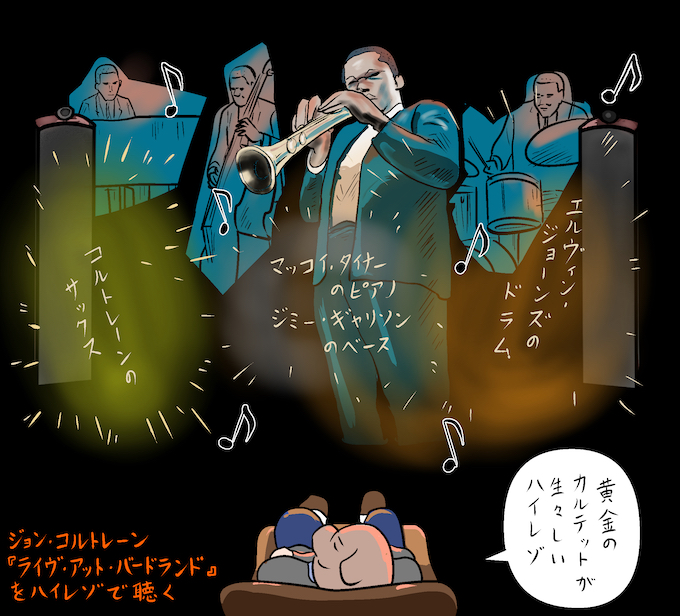

ということで今回はジョン・コルトレーンのハイレゾを選んでみた。といってもフリー時代のアルバムではなく、1964年発表の『ライヴ・アット・バードランド』である。しかしこれも熱い演奏で聴きごたえは十分だ。秋の夜長にじっくりと聴いてみたい。

メンバーはジョン・コルトレーン(sax)、マッコイ・タイナー(p)、ジミー・ギャリソン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)という黄金カルテット。

タイトルに反して全曲がライヴではない。前半の3曲が、1963年10月8日ニューヨークのバードランドでのライヴで、ルディ・ヴァン・ゲルダーによる録音。「アフロ・ブルー」「アイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユー」「ザ・プロミス」がこれにあたる。

後半の2曲、すなわち「アラバマ」と「ユア・レイディ」は、ライヴのおよそ1ヵ月後の11月にヴァン・ゲルダーのスタジオで行なわれたセッション録音である。しかしライヴ録音とかスタジオ録音とか関係なく、熱い演奏がアルバムをトータルなものにしていて、このアルバムがコルトレーンの名盤の一つにあげられるのもわかる。

最初の「アフロ・ブルー」でコルトレーンはソプラノサックスを吹く。コルトレーンのソプラノサックスというと「マイ・フェイヴァリット・シングス」「グリーンスリーヴス」「ヴィリアの歌」などチャーミングで哀愁のある曲を思い浮かべてしまうが、「アフロ・ブルー」のようなハードな曲もある。

僕にとってコルトレーンのソプラノサックスはとても神々しい。“チャルメラのような音色のどこが神々しいの?”ときかれたら返答に困るが、テナーサックスより音域の高いソプラノサックスの音色には、どこが人をハイにさせるところがあるように思うのだ。コルトレーンが神々しくてハイなのは、テナーサックスでもまったく同様なのであるが、ソプラノサックスだとより後光が射している気がする。

それは楽器の持つ性質かもしれない。じつは、僕は学生時代に吹奏楽でアルトサックスを吹いていて、持ち替えでソプラノサックスを吹く機会もあった。僕のようなシロウトでもソプラノサックスを吹いている時は頭の中がハイになり高揚感を覚えたものだ。偉大なコルトレーンがどんな気持ちでソプラノサックスを吹いていたのかわかりようはないが、コルトレーンも何かを求めてソプラノサックスを吹いていたと思うのである。

とにかくコルトレーンのソプラノサックスは僕にとって“萌え”であり、ジャケット写真に使われているだけでも、そのアルバムが気になる。今回の『ライヴ・アット・バードランド』のジャケットもソプラノサックスを吹く写真が使われている。

2曲目の「アイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユー」はテナーサックスによるバラード。導入こそ名盤『バラード』のようなロマンティックな雰囲気だが、最後は白熱のインプロヴィゼーションとなる。『セルフレスネス・フィーチャリング・マイ・フェイヴァリット・シングス』というライヴ盤にもこの曲が入っていて、そちらもすごかったが、このライヴでの演奏もすごい。

音色の豊穣さならやはりテナーサックスである。マイルスのバンドにいた時、コルトレーンはキャノンボール・アダレイのアルトサックスと双璧の肉汁たっぷりの音色を聴かせてくれたが、独立してからは独自の境地に達する。じつを言うとコルトレーンのテナーサックスも“萌え”である。これは晩年まで変わらない。

マッコイ・タイナーは還暦をすぎてからようやく良さがわかってきたピアニストで、遅かったと後悔しつつ聴いている。

初めてマッコイ・タイナーを聴いたのは約50年前の高校生の時でコルトレーンより先だった。ジャズに興味を持ったばかりで、タイトルは忘れたが何かのアルバムをエア・チェックした。当時大人気だったチック・コリアやハービー・ハンコックと比べると地味で、僕には“いぶし銀”を超えて“艶消しの音”という印象だった。曇り空のようなグレーだ。しかしそのモノトーンな印象がどこか心に引っかかったのは事実である。

やがてマッコイ・タイナーがジョン・コルトレーンと一緒に演奏していたピアニストと知るわけだが、コルトレーンを聴き始めると、地味と思っていたマッコイがコルトレーンにピタリとハマるピアニストだと知る。そしてモノトーンと思っていたピアノには色彩と表情があることがわかって、あらためて好きになったのである。今もマッコイ・タイナーのピアノの魅力はなんだろうと考えているがわからない。それでも惹かれるピアニストだ。

エルヴィン・ジョーンズはYouTubeで昔のライヴ映像を見ると、ドラム・セットは当時のこぢんまりとしたもので、どこからこのライヴのような音数とダイナミクス、グルーヴ感が生み出されるのかと驚いてしまう。マッコイ・タイナーのピアノと同じくコルトレーンのサックスにピタリとハマる。もちろんベースのジミー・ギャリソンもそうで、彼らが黄金カルテットと呼ばれるのもわかる。

「アラバマ」は祈りをささげるようなプレイにただ頭を下げて聴くばかり。最後の「ユア・レイディ」はふたたびソプラノサックスのコルトレーン。観客がいてもいなくても、ライヴでもスタジオ録音でもコルトレーンの吹くフレーズには神々が宿っているかのよう。マッコイのソロが始まったあたりでのフェイドアウトに“え、もっと聴きたかったのに”と思うが、それも余韻として味わいがある。

ハイレゾはヴァン・ゲルダーのとらえた音がダイレクトに生々しく再生される。左サイドのコルトレーンのサックスと右サイドのエルヴィン・ジョーンズのドラムは、かぶりつきで聴いているかのような距離感である。秋の夜長、ハイレゾで聴いてみてください。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。