大石始 presents THE NEW GUIDE TO JAPANESE TRADITIONAL MUSIC

第15回:遠藤賢司

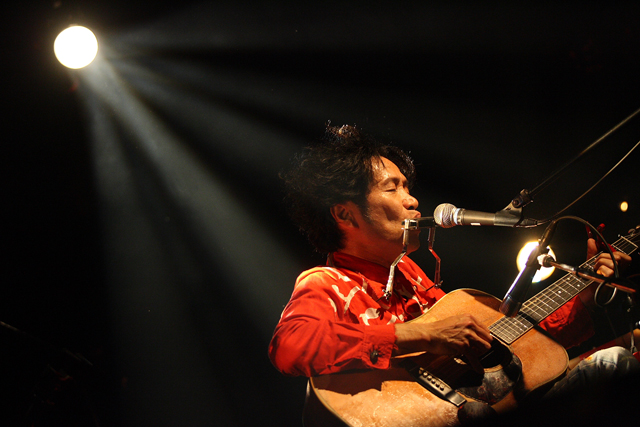

2014年1月1日、僕は東京・南青山のライヴハウス、MANDALAで

遠藤賢司のライヴを観ていた。静かにアコースティック・ギターを爪弾き、囁くようにメロディを紡ぐ場面があれば、エレクトリック・ギターをかき鳴らし、フィードバック混じりの轟音に乗って浪曲師のように唸ってみせたりもする。歌舞伎俳優のように見得を切ってみせる瞬間もあったし、その立ち振る舞いに河内音頭の音頭取りや歌謡スターが脳裏をよぎる瞬間もあった。2014年正月の遠藤賢司は、絶好調に“遠藤賢司”だったのだ。

1969年にシングル「ほんとだよ / 猫が眠ってる」でデビュー、その後45年にわたって何にも属さずに自身の“純音楽道”を突き進んできた希有なシンガー・ソングライター、遠藤賢司。彼の背後には日本列島各地で育まれてきたさまざまな芸能が大動脈のように脈打っている。では、彼の世界観を育んできたものはいったい何なのだろうか? その原風景を探るロング・インタビューをお届けしよう。

「たとえパンクな音であっても、根底には人を包み込むような優しさがないといけないと思うし、その優しささえあれば、うるさい音・余計な音なんてひとつもないと思うんだ。」

――ご出身は茨城県の勝田市(註1)ですよね?

註1:勝田市 / かつて存在していた茨城県北部の市。94年11月、那珂湊(なかみなと)市と合併し、ひたちなか市となった。

「そうです。ただ、茨城のなかで7ヵ所ぐらい引っ越してるけど」

――そのなかで一番印象深い土地はどこですか。

「やっぱり生まれたところ(勝田)かな。両親は終戦で引き上げてきて、ボロボロの市営住宅に住んでいたんだけど、俺はそこで生まれたんだよね。雨が降ると雨漏りするから、鍋やヤカンを置くんだ。そこにポツンポツンと雨粒が落ちてくるんだけど、それがすごくいい音でね。まだ立って歩けない頃だったと思うけど、その音ははっきり覚えてる。あとは……小学校に入る前、近所の東石川小学校に遊びに行ったことがあって、学校ではおにいさんやおねえさんが楽しそうにワイワイしてるんだよね。教室では女の先生が何か演奏しているんだけど、それが何かはわからない。今思い起こすと、あれは足踏みオルガンだった。あまりにも不思議な音だから、夏休みになってその教室にこっそり入って、オルガンを弾いてみたんだ。本当に雷に打たれたような衝撃で、ものすごい興奮してずっと弾いていたんだ」

――音楽的な原体験ですね。

「そうだね。そこが本当の原点だと思う。もうひとつ言うと……地元でお祭りをやっててね。お囃子につられて、御神輿のあとを付いていったんだ。そうしたら、そのまま隣の地区まで行ってしまってね、自分としては大旅行」

――子供の頃の隣町はほとんど外国ですもんね。

「そうそう。そうしたら親父とおふくろが “ケンジ、どこ行ったんだ!”って探しにきてね。親父は自転車に乗っていて、おふくろは裸足だった。その足を見たとき、“俺のことをこんなに必死に探してくれたんだな”ってわかったんだ。それが小学校に入る前の話」

――そのお祭りとは那珂湊の夏祭り(註2)ですか。

注2:那珂湊の夏祭り / 那珂湊天満宮の宮御祭礼で、別名湊八朔祭り。4日間にわたって屋台(山車)や三匹獅子舞、神輿が町を練り歩くという大規模なもの。

「いや、勝田の祭りだね。那珂湊はもっと海のほうで、漁師の町。俺の地元は勝田駅周辺だから」

――勝田の祭りは、なんていう祭りだったんですか。

「いやー、全然覚えてないね。ごくごく普通の村祭りだと思うよ。ただ、御神輿だって昔から代々伝わってきたものだし、参加してる大人の本気度が違った。サッカーの応援で言えば、“長友! なにやってんだ! 腹を切れ!”というような本気度(笑)」

――(笑)しかし、細かいところまでよく記憶されてますね。

幼少時代のエンケンさん。

「当時から、音に関しては敏感だったから好きだったんだろうね。雨漏りの音、かき氷屋さんが氷を削る音……今もギターを弾くとき、たとえパンクな音でも、その根底には人を包み込むような優しさがないといけないと思うし、その優しささえあれば、うるさい音・余計な音なんてひとつもないと思うんだ。雨漏りの音がそういう意識の原点。他にも記憶に残ってる風景がある。近所の勝田駅には、蒸気機関車の引き込み線があったわけ。ようやく歩きはじめたころ、そこでなぜか車輪の前に立っていたら、機関車から吹き出した蒸気がふわーっと顔にかかった。機関車のことは〈夜汽車のブルース〉(註3)という曲でも書いてるんだけど……幼いころを過ごした勝田には、本当に俺の原点が詰まってると思う」

註3:夜汽車のブルース / 70年4月にリリースされた遠藤のファースト・アルバム

『niyago』の1曲目を飾っていた名曲。現在も遠藤のライヴにおける重要なレパートリーとして歌い続けられている。

――あと、タバコの乾燥小屋で地芝居(註4)をご覧になったという話も聞いたんですが。

註4:地芝居/農村などで演じられる芝居、歌舞伎のこと。農閑期の農民が演じることもあれば、村から村へと旅をしながら芝居を演じる職業的な一座も存在した。

「ああ、あれね! あれはすごかったんだよ。県北のほうに水府煙草(註5)の名産地があって、そこに煙草を乾かすための小屋があったんだ。すごく広くてね、フットサルのコート以上の広さだったと思う」

註5:水府煙草 / 江戸時代初期、久慈郡赤土村(現・常陸太田市)では葉煙草の生産が行なわれるように。水戸藩が生産を推奨したこともあり、同地の葉煙草は「水府(すいふ)煙草」というブランド名と共に広く知られるようになった。現在も数軒の契約農家が特別に葉煙草を栽培している。

――結構広いですね。

「村一番の乾燥小屋だよ。そこは農閑期になると芝居小屋として貸し出してたんだけど、中村銀之助一座という旅回りの一座が来たんだね。中村錦之助(註6)だと思って集まったおばあちゃんたちが“錦之助じゃなくて銀之助!?”って驚いちゃってね(笑)」

註6:中村錦之助 / 歌舞伎役者の名跡。時代的には萬屋錦之介として時代劇俳優としても活躍した初代・中村錦之助(32〜97年)のことか。

――わはは、いい話ですね(笑)。

「でもね、中村銀之助一座はバスでやってきたんだよ。オート三輪や徒歩で来た一座もあったけど、バスで来るのは金持ちなんだ。中村銀之助一座は『伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)』という歌舞伎の演目をやっててね。悪役のオジさんが花道で突然大根を出して、股間に“こりゃなんじゃいな?”って突き立てるんだ(笑)。“うわっ、すごい!”と思ってね、舞台の袖に下がるオジさんに付いていったんだ。そうしたら、舞台の裏でサンマをパタパタって焼いてたんだよ(笑)」

――出番の合間にサンマを?

「そうそう。急いで焼いてごはん食べるんだろうね。その姿をずっと見ていたら、オジさんに“なに見てんだ!”って怒られて(笑)」

――その芝居小屋にはいろんな村からお客さんが観にきてたんでしょうね。

「そうだよ、テレビなんてないんだから。あとね、乾燥小屋以外でも村芝居をやってたな。お百姓さんたちがキラッキラの格好いい衣装を着て、小屋は丸太を組み立てて作ったようなものだった。いやー、いいものを観たよ。自分にとっては宝物みたいな体験だね」

――勝田にはたくさんの思い出があるんですね。

「そうだね。松平というところがあって、そこでは(常陸)男山(註7))っていう日本酒を作っててね。俺も三宅くんっていう造り酒屋の息子の友達がいた。蔵も本当に大きくて、杜氏(註8)さんたちが働いていたんだ。みんな寡黙なんだけど、遊びに行くと“おー、ケンちゃん。遊びに来たかい”って優しいんだ。大晦日、除夜の鐘のあと、その杜氏さんたちが蔵のなかで歌うんだよね。うちにいると、遠くから木遣りのような歌が聞こえてくるんだ」

註7:常陸男山 / 全国各地に“男山”を名乗る日本酒の銘柄があるが、常陸男山は常陸太田市松平町の太田銘醸が製造する日本酒の銘柄。

註8:杜氏 / とうじ。酒造りの職人集団であり、蔵を代表する酒造責任者。かつては冬場の季節雇用が一般的で、遠方から出稼ぎにやってくるケースも多かった。

――へえ!

「要は酒造歌なんだね。彼らはお正月が明けたら、荷物をまとめて地元に帰るんだけど、その前に、“1年がようやく終わったね”って歌を歌うんだ。“なんて綺麗な歌だろう!”と思ったよ。窓から外を見ると霧がかかっていて、その霧の向こうに建つ造り酒屋の蔵の中から男たちの歌。本当にすごい歌。杜氏さんたちは素晴らしい歌手でもあったんだよ」

「小林旭の声は、日本海をくぐってきた声なんだ。島倉千代子は日本の大地を、三橋美智也は農村をくぐってきた声だね。」

――同時期、エンケンさんはテレビやラジオを通じて歌謡曲に触れていたわけですよね。そのなかでエンケンさんが繰り返し名前を挙げているのが三橋美智也さん。 「そうだね。初めて聞いたのは小学校低学年のころだったのかな。子供だから歌が上手いかどうかなんてことはわからないけど、“気持ちのいい歌だな”と思った。歌われる景色が(自分が育った環境と)一緒だったんだよ。“鳶がぐるりと輪をかいた”(58年リリース“夕焼けとんび”)とかね、一緒。あと、三橋美智也の歌はラジオからガンガン流れてたんだよ。あの人は

ホセ・カレーラス(註9)よりもすごい。なんで三橋美智也がキチンと評価されないのか、俺にはまったくわからないよ」

註9:ホセ・カレーラス / スペインはバルセロナ出身の、世界的テノール歌手。

――その通りですね。僕も同感です。

「ねえ? 本当にもったいないよ! ……ウチの近所のスーパーなんか行くとさ、英語ができるっていうだけで、ジャズかなんかに乗せて歌ってる気持ち悪い曲が、BGMとして流れてるんだよね」

――わはは、分かります。

「そのスーパーの一角で北海道フェアをやっててね、〈北海盆唄〉とか〈ソーラン節〉が小さな音で流れてたの。“キレイな歌だな”と思ってたら、そこを通り過ぎた小さな男の子が〈ソーラン節〉にソッと足を合わせて2、3歩ステップを踏んだんだ」

――曲を知らないはずなのに、無意識のうちに足を合わせたと。

「うん、“素直でいいな”と思ったよ。思わず抱きしめたくなった。もうそろそろ大人は気づかないといけないんだ。この国が沈没する前に、せめて日本の歌の美しさに気づいてほしい。もちろん民謡だけが素晴らしいとは思わないけどね。……三橋美智也もいいけど、あと、やっぱり

島倉千代子。島倉千代子は声だね。あの声にみんな注目してほしい。俺は

美空ひばりよりも島倉千代子なんだ」

――そのこともよくおっしゃってますよね。

「美空ひばりは上手いんだ。〈お祭りマンボ〉なんて名曲だよ。ただ、島倉千代子は古代に繋がるような“いい声”をしてる。三橋美智也と島倉千代子は、宝物だと思う。あとは

小林旭。あの人の声は、日本海をくぐってきた声なんだ。島倉千代子は日本の大地を、三橋美智也は農村をくぐってきた声だね」

「もちろん(江利チエミや雪村いづみも)嫌いじゃないし、いい曲もたくさんあるよ。雪村いづみの〈誇り高き男〉(註10)なんて、ものすごく綺麗な日本語なんだよね。“格好いい!”と思ったよ。あの年代の人たちはみんな凄いんだ。アメリカにあこがれがあっても“飲み込まれまい”と闘ってるよ」

註10:誇り高き男 / 56年リリース。原曲は、ロバート・D・ウエッブ監督による56年のアメリカ映画のテーマ曲。

――ここまで名前が上がった戦前生まれの歌手の皆さんは、明治維新以前の日本の歌の流れと辛うじて繋がっていたような感覚があったと思うんです。それこそ江利チエミや雪村いづみのようにアメリカの流行歌をカヴァーしていた方であっても。

「自然な流れがあったよね。たぶん子供の頃に聞いてたんだと思うよ。おじいちゃん・おばあちゃんの生の歌を聞いてたんだろうし、それがデカイんじゃないかな」

――その後、エンケンさんはボブ・ディランなどアメリカの音楽にも触れることになるわけですが……。 「いやいや、

ベンチャーズも

エルヴィス・プレスリーも

ペレス・プラードも子供の頃から聞いてたよ。そのあたりは三橋美智也なんかと同時期。高校3年のときは

ビートルズだね。洋楽 / 邦楽という意識もなかったし、ラジオもクラシックや映画音楽と一緒にいろんな歌が流れていた。当時のヒット曲は海外のカヴァーも多かったけど、

漣健児さん

(註11)の訳詞とか実にいいんだよね」

註11:漣健児/本名・草野昌一。戦後、日本における音楽出版ビジネスのリーダー的存在を務める一方、“漣健児”名義でアメリカの流行歌の訳詞を数多く手がける。代表曲は坂本九「ステキなタイミング」(原曲はジミー・ジョーンズ)や中尾ミエ「可愛いベイビー」(原曲はコニー・フランシス)など。

――エンケンさんもオリジナル曲を書くようになる前、ドノヴァンの「Colours」やボブ・ディランの「Like A Rolling Stone」を日本語でカヴァーしていらっしゃいましたよね。

「俺は英語ができないし、そのまま歌うことにも興味がない。子供のころ、親に無理矢理英語の歌を歌わされたことがあってね、本当にイヤだった(笑)。自分で曲を作るようになったとき考えたのは、自分のために歌ってるわけだし、自分の心に伝わらない言葉は絶対にダメだっていうこと。だから、日本語で歌う。最初に歌ってたのは

ドノヴァンの〈Colours〉と〈Universal Soldier〉、ボブ・ディランの〈くよくよするなよ〉(原題“Don't Think Twice, It's Alright”)と〈風に吹かれて〉(原題“Blowin'The Wind”)だったけど、全部日本語で歌ってたんだ。そのうち“自分のことは自分の言葉で歌ったほうが早い”と思うようになって、自分で曲を書くようになった」

――当時、エンケンさんはボブ・ディランやドノヴァンに対してどういう思いを持っていたんですか。憧れだったのか、シンパシーだったのか、もしくはライバル心を持っていたのか。

「いやー、単純に格好いいと思ってたんだよ。俺はアメリカ人でもないし、ボブ・ディランの歌を歌い続けてもボブ・ディランに勝てるわけがない。かといってドノヴァンになりたいわけでもないし……それで自分の曲をやるようになったんだ。東京に出てきたころは2畳の部屋に住んでたんだけど、真空管のラジオから流れてくるFEN(現AFN)をずっと聞いててね。そこで(ボブ・ディランの)〈Like A Rolling Stone〉を耳にしてね。茨城にいるころからいろんな歌を聞いてたんだけど、2畳の部屋で〈Like A Rolling Stone〉を聞いたとき、そこに巨大な石がひとつ降りてきて、誰かに“これを掘ってみろ!”って言われた気がしたんだよ」

――巨大な石、ですか。

「そう。でも、何を作るべきか分からなくてね、“俺は彫刻家になるべきなのか?”とか思ってた。大学にはボブ・ディランのことを知ってる人が全然いなかったんだけど、そのうちのひとりが“ボブ・ディランもいいけど、ドノヴァンってもいいぞ”って教えてくれて。その彼からギターの弾き方も教わったんだ。それでドノヴァンの〈Colours〉やボブ・ディランの〈くよくよするなよ〉をやるようになって……俺はさっき言った4曲で(ギターの)コードを覚えたんだ」

――エンケンさんのギターの弾き方は最初から独特ですよね。まるで琵琶のような弾き方というか。

「まあ、そのころから独自の弾き方をしてたんだけどね。“ひとりでバンドをやろう”“自分の欲しい音をギター1本で全部表現しよう”と思っていた。当時4つぐらいのコードしか知らなかったんだけど、コードを弾きながら小指でリードを弾こうとしたんだ。〈夜汽車のブルース〉なんかもベースとコード、リードをひとりで弾こうとやったんだよ。だから、ボブ・ディランやドノヴァンのおかげでコードは覚えたわけだけど、俺にとって彼らはそれ以上の存在ではなかった。まあ、ライバルだよ。スケベな男同士、どっちがモテるかっていう話」

――なるほど(笑)。ただ、その時代、ボブ・ディランやドノヴァンに憧れ、彼らのスタイルを模倣していたシンガーもたくさんいましたよね。

「そうだね。アメリカ人になろうとしていたヤツは多かったし、それは今もそうでしょ。クラシックだってそうじゃない? ヨーロッパ人になろうとする。あのころはみんなアメリカが格好いい国だと思ってたんじゃないかな。人間なんてどこに行ったってやることは一緒で、いいヤツがいれば悪いヤツもいる。インドに行ってさ、“ガンジス川に浸かってきました!”って自慢するヤツとかいるでしょ(笑)」

――それはいまだにいますね(笑)。

「急にアフリカに行ったり、南米に行ったり……まずは“ここ”だよ。“ここ”から始めないと意味がないんだ。そういうところから“言音一致の純音楽”(註12)が生まれてきた。俺がやってるのはフォークでもロックでもなく、“遠藤賢司の音楽なんだ!”という思いは最初からあったんだ」

註12:言音一致の純音楽 / 二葉亭四迷らによる“言文一致運動”に引っ掛けたもので、“純音楽”は遠藤の活動における重要なテーマでもある。02年のアルバム

『幾つになっても甘かあネェ!』収録の「純音楽の道」参照。

「“ボブ・ディランは雅楽のメロディなんて歌わない!”じゃなくて、“これが俺だ!”と思ったんだね。Aマイナーを弾きながらそう思ったんだ。」

――エンケンさんが一番最初に書いたオリジナル曲「ほんとだよ」(註13)にしたって、ボブ・ディランやドノヴァンのスタイルとはまったく違いますよね。そもそもあのメロディは雅楽の「越天楽」(註14)をモチーフにしているわけで……。

註13:ほんとだよ / 69年にリリースされたデビュー・シングル曲。その後、70年のファースト・アルバム『niyago』にも別ヴァージョンが収録された。

註14:越天楽 / えてんらく。雅楽のなかでももっとも一般的に知られている演目。平安時代にはこのメロディーに言葉を付ける“越天楽今様”が流行、そのうちの一部が九州で歌い継がれ、福岡県民謡の「黒田節」になった。

「今回はそのあたりを聞きたいんだよね(笑)?」

――そうですね(笑)。そもそも、どうやって“越天楽”のメロディが“ほんとだよ”に生まれ変わったんでしょうか。

「俺は常陸太田市の高校に行ってたんだけど、近くに若宮八幡宮があってね。お祭りの前日に境内を通ったことがあったんだ。そこで烏帽子を付けた人たちが〈越天楽〉を練習しててね。杉の大木がたくさん生えている境内だったけど、そこで耳にした〈越天楽〉が本当に綺麗だった。杉の木のてっぺんから天女がいっぱい舞い降りてきた気がしたよ。当時はペレス・プラードも好きだったし、ベンチャーズも好きだったけど、〈越天楽〉も同じように好きだった。あのメロディは特に頭に残ったんだね」

テレビの企画で、震災前年に訪ねた若宮八幡宮にて。

――ただ、そこからすぐに “〈越天楽〉で曲を作ろう”とは思わないですよね。

「思わないね。それから2年後、ギターを弾くようになってからだね。覚えたてのA(アー)マイナーとGという2つのコードを4畳半の部屋でずーっと弾いてたんだ。そうしたら、〈越天楽〉のメロディが出てきた。自分のなかから湧き出てきたんだ。“俺が表現したいのはこれなんだな”って思った。そのとき好きだった人がいて、彼女からの電話を待ちながら作った詞が先にあったのかな。〈越天楽〉のメロディに“夜の静けさのなかで〜”(と〈ほんとだよ〉を歌う)という言葉が乗っかったんだ。でも、ほとんどの人がそこで恥ずかしくなって止めちゃうんだと思う」

――“これ、雅楽のメロディだ、やめよう”みたいな。

「そう。今でもそうだよ。日本的なものを排除しようとする。ギターの演奏法にしたってそうでしょ? 津軽三味線的な要素は排除する。寺内タケシ以外はね」

――そうですね。

「そこで俺は“ボブ・ディランは雅楽のメロディなんて歌わない!”じゃなくて、“これが俺だ!”と思ったんだね。Aマイナーを弾きながらそう思ったんだ。Aマイナーは重要だよ、宇宙の根源みたいなコードだから。当時、Aマイナーで曲を書くヤツも少なかったんだ。Eマイナーで書くヤツはいても、Aマイナーはそれまでの日本を引きずってるようなコードだから」

――おもしろいですね、それは。

「GSはみんなAマイナーをちゃんと引きずってるんだ。いい曲はみんなAマイナーとGを引きずってるよ。アメリカやイギリスのロックに憧れてる連中はAマイナーは使わない。EとAに逃げちゃうんだ。AマイナーとGでできた〈ほんとだよ〉だったらボブ・ディランにも勝てる気がした。それぐらいボブ・ディランが好きだったということでもあるんだけど」

――その後の活動においても、エンケンさんは日本古来の芸能や歌と不意に繋がってしまったような楽曲を数多く残していますよね。たとえば「輪島の瞳」(註15)にしたってエンケンさんなりの浪曲であり、一種の語り物じゃないですか。

註15:輪島の瞳 / 元・横綱のプロレスラー輪島大士に捧げた、25分以上にも及ぶ長尺曲。91年のライヴ盤『不滅の男 遠藤賢司バンド大実況録音盤』などに収録。

「うん、そうだね」

――そうやって直接的な形じゃなかったとしても、近年のエンケンさんの音には日本的な要素がこれまで以上に濃厚に出てきているような感じがするんです。

「そうじゃなきゃウソだと思う。俺がボブ・ディランみたいな曲をやったって様にならないよ。曲を作るとき大事にしているのは、自分にとって恥ずかしくないか。ずっと歌っていける曲なのかどうか。“この言葉、自分にウソを付いてないか?”と自分に問いかけたとき、どこか引っかかってくるのは無理に西洋的なものが入ってるんだ。“これ、俺じゃないなあ”というものはボツにする。自分さえ良ければいいんだよ。客のことは関係ない。自分との対決だよ、誰も助けてくれないんだから」

――なるほど。

「恥ずかしいものは作らない。それは一種の格好つけだよね。服装とかじゃなく、そういう格好つけは必要だし、格好いいと思うんだ」

――ある種、歌舞伎の見得の世界ですよね。

「うん、そうだよ! みんなもひとりひとり芸術家であり、哲学者なんだ。誰もが自分の美学と哲学を持ってるし、そこからしか動かない。それが大事だと思う。ボブ・ディランだって、一匹のオスとして自分のことを歌っているだけだよ。昔から“ボブ・ディランは反体制のアーティストだ”って言われてるけど、目の前にオッパイがあったらしゃぶりたいはずだし、普通のスケベな男なんだよ!」

――わはは、そうですね。そういえば、以前エンケンさんが『DOMMUNE』に出たとき(註16)、“自分が生まれた場所で、自分の音楽で、自分の祭りをやるんだよ”とおっしゃってましたよね。その言葉に僕は大変感銘を受けたんです。

註16:エンケンさんが『DOMMUNE』に出たとき / 2012年8月27日、遠藤はライヴ・ストリーミングサイト『DOMMUNE』に出演。壮絶なライヴを披露した。

「そうだね。それで俺は〈東京ワッショイ〉(註17)という曲を作ったんだ。“ここでやる”“ここで闘う”ということ。金を払ってくれた目の前の客を納得させないで、アメリカやヨーロッパのことばかり気にしていてどうするんだ? まずは目の前の人間を納得させなきゃいけないんだ」

註17:東京ワッショイ / 79年に発表されたアルバム

『東京ワッショイ』のタイトル曲。現在も遠藤のライヴにおいて重要な位置を占める曲でもある。

――そうやって目の前の人間を納得させ、20年後も自分が恥ずかしくならないような曲を作り続けるなんて、本当にハードなことですよね。

「そう、ハードだよ!でも、みんなも一緒だと思う。だって、ひとりひとり闘ってるんだから」

――この2014年はデビュー45周年になりますよね。新作の制作も進めていらっしゃるとのことですが、“45周年”ということに何らかの意識はあるんですか。

「いやー、なんの思いもないね」

――まあ、そうですよね(笑)。

「ひとりの人間として恥ずかしくないように歌い続けてきただけだし、そうじゃなきゃお客さんに失礼だと思ってやってきた。いくら“俺はこんなこと知ってるんだ!”って知識の羅列をしたって、“自分のことをちゃんとやってくれよ”っていう話でしょ。“そんなこと知ってるよ!”ってお客さんに思われちゃうような曲は作りたくない。女の人にも“そうだよね”って思われたら嬉しいし……中村銀之助一座のオジさんが『伽羅先代萩』で(股間に)大根を突き立てたみたいに、男も女も関係なく、みんな必死に生きている。――〈夢よ叫べ〉(註18)は、そういう曲だね。あの曲は、普通のお年寄りにも“いい曲ね”って喜んでもらえる」

註18:夢よ叫べ / 96年、スタジオ録音のフル・アルバムとしては16年ぶりにリリースされた

『夢よ叫べ』のタイトル曲。

――名曲ですもんね。僕も大好きな曲ですよ。

「でも、そういう人達って他の曲はダメだったりするのね。“うるさい!”って言われるんだけど(笑)、仕方がない。俺はエレキのハウリングが好きなんだ。暴走族と一緒だよ。“俺はここにいるぞ。聞いてくれ!”っていう叫び。ただ、俺は集団で動くのは好きじゃないから、ひとりぼっちの暴走族みたいなもんだね(笑)」

遠藤賢司

ライヴ情報■ 2014年3月21日(祝)春分の日

“ひとりぼっちの純音楽 〜その22〜 弥生”

東京 渋谷 B.Y.G〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-19-14

03-3461-8574開場 18:00 / 開演 19:00[お問い合わせ]

BYG 03-3461-8574

bygrock1969@yahoo.co.jp■ 2014年4月6日(日)

“TOP GEAR SHOW!!”

東京 新宿 レッドクロス〒160-0022 東京都新宿区新宿6-28-12 DS新宿ビルB1

03-3202-5320開場 18:30 / 開演 19:00

前売 3,000円 / 当日 3,500円(税込 / 別途ドリンク代500円)[出演]

遠藤賢司 / 夜のストレンジャーズ

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。