真心ブラザーズ

20周年記念ロング・インタビュー

バンド・ブーム全盛の1989年、当時、早稲田大学に在籍中だった

YO-KINGと

桜井秀俊によって結成された

真心ブラザーズ。フジテレビの番組、『パラダイスGO!GO!』のオーディション・コーナーを見事10週連続で勝ち抜き、桜井いわく「シングル1枚ぐらい出してあげなくちゃみたいなフジテレビの人の気遣いもあって」(?)メジャー・デビューを飾った彼らが、日本のミュージック・シーンで確固たる地位を築き、20年のキャリアを数えるまでになるとは、正味の話、当の本人たちでさえ予想だにしていなかったはず。CDジャーナル.comでは、そんな彼らのデビュー20周年を祝して、真心ブラザーズ4週連続企画『YOUNGER THAN YESTERDAY』を敢行! 第1回目となる今回はデビューから今に至るまでの20年を二人に振り返ってもらいました。インタビューの最後には、二人が敬愛するダンディなあの方からのメッセージも!

続くんだったら続くでいいし、

続かなかったら、しょうがないみたいな。

適当でしたね(YO-KING)

YO-KING&桜井 「よろしくお願いします」

──まずはデビューにまつわるお話から。真心ブラザーズ(当時、THE 真心ブラザーズ)はフジテレビの番組、『パラダイスGO!GO!』のオーディション・コーナー『勝ち抜きフォーク合戦』に出演するため急遽、1989年の春に結成されたわけですが、お二人は、そもそもどういう流れで番組に出演することになったんですか?

桜井 「僕はそのとき大学3年生でGECって音楽サークルの幹事長をやってたんですよ。で、大学のサークル図鑑みたいな冊子に僕の連絡先が載っていて、それを見たフジテレビの制作部の人から直接、電話がかかってきたんですね。“こういう番組が始まるんだけど、おたくのサークルに出られそうな人はいませんか”って。それで、面白そうだなと思って、当時、

吉田拓郎さんの弾き語りなどをちょいちょいやっていたYO-KING先輩を誘って番組に出演することになったんです」

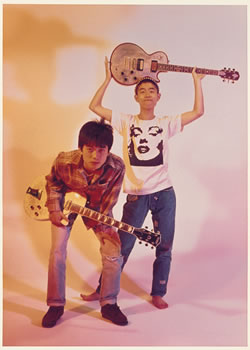

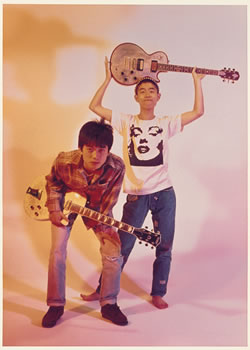

1stアルバム『ねじれの位置』発表時(1990年)

──その話を聞いて、YO-KINGさんも、面白そうだな、と。

YO-KING 「そうですね。まあ、サークルの仲間内でウケればいいかなっていう」

──ある種、遊び半分みたいな気持ちで。

YO-KING 「うん。当時、俺は“ZESH”、桜井は“びっくりしたな、もう”ってバンドをそれぞれやっていて、お互いのバンドがサークルの外に、ちょっとずつお客さんが付きはじめた時期だったから。宣伝のためにちょうどいいんじゃないか、みたいな」

──いっちょ顔でも売っとくか、みたいな。

YO-KING 「そうそう。実際、何週目かの放送で、ZESHの屋根裏ライヴの告知とかしてたし」

──そのへんも抜かりなく(笑)。

YO-KING 「やってたねえ(笑)。で、『パラダイスGO!GO!』は4月に始まったんだけど、その少し前にイカ天(『三宅裕司のいかすバンド天国』)が始まってて。当時、“イカ天に出るのは、ちょっと恥ずかしいよな”みたいな感じもあったんですよ。だから、ある意味、ズルいっちゃズルいんだよね。本筋で勝負しないで、横道を通って、そのままデビューまでしちゃったわけだから」

──“ひょうたんから駒”みたいな。

YO-KING 「当時はバンドブームだったし、だからこそ、真心みたいなバンドが成立したんじゃないかな。周りにいたバンドも調子よかったからね」

──カステラのメジャー・デビュー・アルバム『世界の娯楽』がオリコン初登場2位を記録したり。 桜井 「カステラなんて、それこそサークルの先輩ですから。そりゃあ心強いですよ。俺たちがサークルの中で面白いと思ってるセンスは、ちゃんと世の中に通用するんだって思いましたから」

──シングル「うみ」(1989年)でメジャー・デビューしたときは、“このバンドでやっていこう”と思っていたんですか? YO-KING 「全然、思ってなかったです。続くんだったら続くでいいし、続かなかったら、しょうがないみたいな。適当でしたね」

──当時は歌詞の内容もシニカルだったり、『夜のヒットスタジオ』に出て放送事故スレスレの演奏をしたり、すごく斜に構えてる印象があったんですよ。

桜井 「構えてた構えてた(笑)」

YO-KING 「カッコのつけ方が変わっていたかもしれないね。いわゆる日本のロックが持つ変な縛りみたいなのが大嫌いだったんですよ。だからCMソングも作れば、自分たちもCMに出演したり。“いいじゃん、それで金もらえれば”みたいな(笑)。結構、大人には叩かれましたよ。“君たちにはハングリー精神がない”とか。古いなと思いましたけど(笑)」

2ndアルバム『勝訴』発表時(1990年)

──今日び“ロック=ハングリー”じゃないだろう、と(笑)。

YO-KING 「貧乏しなくて済むんだったら、それに越したことはないわけだから。あとは“苦しんだ末に作品を生み出さなくちゃロックじゃない”みたいな風潮も嫌いでしたね。そういうものを1個1個、ツブしていきたかった。だから、わざと“曲なんて簡単に書けますよ”とか取材で言ったり(笑)」

桜井 「手軽にポーンとカッコいいものを生み出せるのもロックの面白さだったりするわけじゃないですか。そこを一方的に“苦労しなきゃ駄目だ!”みたいに言われるのも、ちょっとなぁ……とは思っていましたね」

YO-KING 「ソニーの偉い人とかと話すときは、めんどくさいから、適当に“そうっスよね〜”とか言ってたけど(笑)。大人からしたら理解しにくいところがあったんじゃないですか」

──当時の流行語でいえば“新人類”みたいな(笑)。

YO-KING 「あったね〜、新人類(笑)! 言われてたかもしれない(笑)。よし、次のツアー・タイトルは『新人類ツアー』にしよう(笑)。『新人類が中年になったツアー』(笑)」

桜井 「ははは。いいかもしれない(笑)」

YO-KING 「まあでも、斜に構えた態度を意地になってとっていたところはありましたよ」

──あの頃は、そういうスタンスが主流だったんですか?

YO-KING 「主流ではなかったんだけど、下北沢とかで対バンしてる友達のバンドは価値観が近かったと思う。でも、今思えばモラトリアムみたいな時期でもあったのかな。思索にふけりながら自分の価値観を固めていく時期というか。デビューしてから、そういう時期が、割と長かった気がする」

──1992年に出た4thアルバム『善意の第三者』を聴いて“アレ?”って思った記憶があるんですよ。なんか妙に枯れてて。オープニングから4曲続けて老人の歌って、ちょっとありえないですよね(笑)。 YO-KING 「自分たちでは、面白いなと思ってたんだけど、スタッフから“これ、どうなの?”って言われた記憶がある」

桜井 「たしかに1〜2枚目ぐらいまでの勢いはなくなってましたよね」

──聴き手としては、“このまま解散するんじゃないか?”と思いました。

YO-KING 「僕ら、そこそこ頭いいんで、一回、老成しちゃったんだよね。頭いい人って早くに老成するんですよ。それで生まれ変わるの。

はっぴいえんどだってそうでしょ? 一回、老成したあとに、

細野(晴臣)さんだったら

YMO、

大滝(詠一)さんだったら『ロング・バケーション』とか、そういう方向に進んでいったわけだから」

桜井 「アナタ、今、すごいところ引き合いに出したねえ(笑)。でも、単に老成していたわけでもないんですよ。“老成するんだったら、とことん老成してやろう!”みたいな、そういうワケのわからないエネルギーはありましたよ。不愉快なエネルギーでも、ないよりはマシだろうって」

『KING OF ROCK』で、

自分で聴きたいような音楽を

初めて作ることができたんです(桜井)

4thアルバム『善意の第三者』発表時(1992年)

──『善意の第三者』から『KING OF ROCK』まで、オリジナル・アルバムだと2年半ほどリリースが空いた時期があって、その間に、YO-KINGさんは3人組ラップ・ユニット、“エレファントラブ”、桜井さんは大編成のポップ・バンド、“パイオニアコンボ”と、それぞれ別ユニットでの活動を精力的に展開して。これは、ある種の充電期間というか……。 YO-KING 「いや、充電期間ってわけでもなくて、たまたま真心の仕事が減って、そのぶん別ユニットの活動が目立つようになってただけで(笑)」

桜井 「ソロに対して、事務所の理解があったんですよ」

YO-KING 「フツー、ありえないよね。だってTHE 真心ブラザーズで専属契約してるのに、自分たちでブッキングして別ユニットでライヴやってるんだから」

──勝手に(笑)。

YO-KING 「勝手だよ、本当に勝手(笑)。おかげさまでライヴ・ハウスの現場感みたいなものを肌で感じることができたけど。今、世界ではどういう音楽が流行っていて、それに影響を受けたバンドが、どんなライヴをやっているのかって」

──そして1995年の5月に満を持してリリースされた『KING OF ROCK』が、ヒップホップやファンクを飲み込んだ肉感的なミクスチャー・サウンドで大きな話題を呼びました。これ、前作と比べたら、もはや完全に違うバンドですよね(笑)。

YO-KING 「実は『KING OF ROCK』に入らなかったボツ曲が10曲ぐらいあったんだけど、それをアルバムにして、『善意の第三者』の後に出したら、すごく分かりやすかったかもね」

桜井 「いわゆる骨組みみたいな感じですよね。『KING OF ROCK』の原型というか。この骨を使って何か作りたいんだけど、一体どうやって付けたらいいんだろう?みたいな」

YO-KING 「それを見せなかったから、一段飛びみたいな印象を与えたんだろうね」

──サウンド同様、YO-KINGさんのファッションが、突然、アメカジ化したのも相当インパクトがありましたよ(笑)。

──シングル「スピード」の歌詞さながらにナイキでアスファルトを踏みしめて(笑) YO-KING 「そうそう。あの曲の歌詞は完全に当時の俺の日常だから。〈♪今日もオレがオレの街を警備にやって来た〉。要するに、これは買い物に来たってことだよね。で、〈♪楽しい欲望剥き出しにして歩いてる〉。ホント、毎日そんな感じだった」

──サビ前に〈うだうだ考えてるとスピードが落ちる〉ってフレーズが出てきますけど、それも当時のモードが反映されてる感じですか。

YO-KING 「そうだね。フィジカルな感じでいきたかった。ライヴのアクションも自然と大きくなっていったし。レッチリの

フリーの肉体性というか、すげえ動きなんだけど演奏は上手いみたいな。音楽的にしっかりしていて馬鹿なこともやるっていう、ああいうスタンスに憧れてたよね」

桜井 「僕は僕で、YO-KINGさんがヒップホップやミクスチャーを聴いたり、スニーカーをガンガン買ったりして、異常にテンションが高くなってるのを横目に、そういう楽しい気分をどうやって音楽にしたらいいのかを、いろんなライヴに足を運んだりして学んでたんですよ。

ビブラストーンを観にいって“この編成から管楽器を抜いて、テンポを上げたら、どうなるんだろう?”とか、のちに繋がるアイディアを膨らませていたわけです」

5thアルバム『KING OF ROCK』発表時(1995年)

──ちょうど、この頃は“渋谷系”全盛期だったわけですけど、渋谷系に関してはどんなふうに捉えていたんですか?

──『KING OF ROCK』を作ってるときは、手ごたえの部分ではいかがでしたか?

桜井 「すごくありました。でも前のアルバムが売り上げ的にどん底だったから、周りのスタッフは暗かった(笑)。やってる本人たちはウキウキだからスタッフとの温度差がすごかったですね」

──『KING OF ROCK』は音楽的に高い評価を受けたわけですけど、そのときは、ぶっちゃけ、どんなことを思いましたか? “当たり前だろ”みたいな(笑)?

桜井 「そこは当たり前だと思いました(笑)。作ってる最中から自信があったし。さっき渋谷系の話が出たけど、当時、僕はあんまり渋谷系とかうらやましいと思わなかったんですよ。たしかにお洒落で素敵なんですけど、あまりにも完成されすぎちゃって、その世界を汚しちゃいけない歌ばっかりだったでしょ。そういう狭さがどうにもなあと思っていたぶん、歌に関しては真心のほうが面白いという自信があったから。でもって、『KING OF ROCK』ができたら、歌の面白さはそのままに、サウンドに肉体性が伴ってきて。“俺たち偉い!”って思ったんです(笑)」

──“俺たち偉い!”ですか(笑)。

桜井 「そう。自画自賛ですよ(笑)。それまでは真心に対して、バンドの佇まいや歌の世界観はおもしろいなと思えていたけど、音楽的には興奮できなかったですから。『KING OF ROCK』で、自分で聴きたいような音楽をやっと作ることができたんですよ」

YO-KING 「このあたりから臆病じゃなくなったよね。分からない奴に“ダサい”と思われても全然いいやと思えるようになった」

(後半に続く)

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。